Este es el episodio 32 llamado Abd al-Rahman II, el reformista y en este episodio aprenderás:

- La oposición al emir Abd al-Rahman II

- La reorganización territorial y la fundación de Murcia

- El ataque vikingo del 844. Sevilla arrasada

- Nasr, el gran eunuco de Abd al-Rahman II

- Relaciones diplomáticas del Emirato de Córdoba

- Fiscalidad y administración en la al-Ándalus omeya

- El Veredicto: ¿Quién rompió el contrato social andalusí?

- Avance y outro

- Fuentes

La oposición al emir Abd al-Rahman II

Antes de empezar, recuerda que si te suscribes y le das a la campanita en YouTube podrás seguir esta historia general de España, y si te gusta mucho lo que hago y te conviertes en mecenas en Patreon obtendrás acceso anticipado a todo mi contenido o la posibilidad de votar los temas de las series temáticas, tienes los enlaces a todo en la descripción. Bien, como vimos en el episodio 30 Los emiratos de Hisham y al-Hakam, el emir al-Hakam tomó medidas para que la sucesión fuese incontestada y que su hijo Abd al-Rahman ya ganase popularidad antes de su muerte. Abd al-Rahman II mandó ejecutar al odiado conde de los cristianos y jefe de la guardia del emir, visto como un cristiano corrupto que amasó una fortuna por su cargo y asfixió a la población con impuestos elevados.

Si esa medida se ganó el corazón del pueblo llano, su otra medida estrella como carta de presentación fue el cierre del mercado de vinos del desmantelado barrio de Saqunda para complacer a los musulmanes piadosos y alfaquíes y ganar la legitimidad que confería tener a los hombres de fe y de ley islámica como apoyos. Abd Allah al-Balansi, el señor de Valencia y hermano del emir Hisham, incordió igual que lo hizo con los dos emires anteriores y no se sabe muy bien si intentó disputarle la sucesión a Abd al-Rahman o bien si quiso aprovechar la sucesión para añadir a sus dominios valencianos Tudmir, provincia andalusí que se corresponde a una Murcia ampliada. Sin embargo, como ya era anciano le dio un ictus en Tudmir y murió al cabo de unos meses, y así es como el emir cordobés pudo nombrar a un gobernador leal de verdad para el Levante.

Al-Hakam había nombrado a un heredero suplente por si algo le pasaba a su sucesor, pero quizás para evitar una posible rivalidad Abd al-Rahman le compró a su hermano los caballeros y soldados de infantería de la guardia de esclavos que había heredado, y según los cronistas el ejército personal omeya llegó a estar compuesto por 5.000 hombres. La conocida popularmente como guardia de los mudos estaba compuesta principalmente por saqaliba, un término que erróneamente algunos siguen traduciendo como eslavos cuando en realidad se refiere a cualquier esclavo europeo cristiano o pagano que servía al ejército de soberanos islámicos, y en un sentido más amplio también podemos incluir como saqaliba a sirvientes y eunucos.

Los saqaliba se conseguían principalmente a través de las aceifas contra el norte cristiano, aunque también llegaban esclavos a al-Ándalus a través del sur de Francia o de otras partes del mundo islámico, y tenían la ventaja de no tener lazos familiares o de pertenencia más allá del emir y la corte omeya. El Califato abasí había abandonado el modelo militar de depender de una gran masa de árabes que a temporadas o a tiempo parcial proporcionaban sus servicios a ejércitos más pequeños pero dedicados a tiempo completo a las armas compuestos por esclavos y mercenarios que en buena medida procedían del extranjero. Un proceso similar ocurrió en al-Ándalus pero con mayor retardo temporal.

Será en el siglo X cuando ya el sistema de los yunds sirios fue perdiendo sentido fiscal y militar tras superarse la crisis del Emirato de Córdoba y ganar más importancia los ejércitos de saqaliba y bereberes. Recordemos que los yunds sirios se asentaron de manera dispersa por el campo andalusí y tenían una doble función: por un lado, militar al tener que participar en campañas cuando fueran requeridos y por otro lado fiscal para quedarse con una parte de lo recaudado en su distrito para su propia manutención. En líneas generales podemos decir que Abd al-Rahman II heredó un emirato pacificado, asentado en buenos cimientos fiscales y un ejército que respondía directamente al emir, si bien es cierto que el estado que heredó y que reformó también tenía una serie de limitaciones que se verán con más claridad en los difíciles reinados de sus sucesores.

¿Y cómo era el cuarto emir de Córdoba? Pues Abd al-Rahman era un hombre adulto, en sus 30 al heredar el trono, y gozaba ya de experiencia política y militar, como vimos en su rol crucial para evitar que Tortosa cayese en manos de los francos. Era un príncipe árabe alto y robusto, con una barba larga que se teñía de negro y rojo, y era conocido por ser todo un mujeriego y un hombre muy apasionado. Iba tan cachondo perdido que incluso abandonó una campaña solo para volver a ver a su concubina favorita, Tarub. Hasta donde sabemos fue el soberano omeya que más hijos tuvo, con un total de 87 hijos, 45 varones y 42 mujeres, que servían para que no hubiese falta de herederos y para casar a sus hijos e hijas con gente prominente para forjar o reforzar lazos de clientela.

Y además de eso Abd al-Rahman II era muy dado a la poesía, la música, la filosofía y la astrología, representaba el arquetipo de soberano que combinaba buen gobierno con ser culto y patrón de artes y ciencias. En cuanto a los desafíos a su autoridad, ya comenté en el episodio anterior los problemas en la Marca Superior con los Banu Qasi e Iñigo Arista de Pamplona, y vale la pena remarcar que su reinado estuvo bastante tranquilo en comparación con el de su padre porque le había hecho el trabajo sucio. También vale la pena prestarle atención al carácter distinto de las revueltas de época de Abd al-Rahman II y de sus protagonistas en contraste con las revueltas vividas en el siglo VIII.

Las revueltas ya no las protagonizaban casi de forma unánime los cabecillas militares árabes, sino que los protagonistas eran muladíes, es decir, hispanogodos convertidos al islam, y bereberes en revueltas de carácter local que rechazaban la imposición de un gobernador nombrado por el emir y una mayor presión fiscal que había empezado al-Hakam I y había continuado su sucesor. Algunos se pensaron que la ejecución del conde Rabi significaba que el nuevo emir pretendía revertir la política de aumento de la presión fiscal de su padre, pero no podían estar más equivocados. Cuando los representantes de la cora de Elvira, Granada, solicitaron de manera insolente que se derogaran las cargas impuestas por el conde mozárabe, el emir mandó contra ellos a su guardia personal para acabar con las protestas y provocaron algunas muertes.

Una cosa era librarse de un personaje odiado e influyente y otra muy distinta era aflojar la presión fiscal, que era necesaria para aumentar el poder y riquezas de los omeyas y de su estado. Una zona conflictiva era la cora de Santaver, más o menos las provincias de Cuenca y Guadalajara, una zona dominada por una serie de linajes bereberes que a veces luchaban entre sí y otras se aliaban contra los omeyas. Para el final del reinado de Abd al-Rahman II Santaver pasó a estar dominada por el linaje de los Zannun, unos bereberes que por prestigio arabizaron su nombre como Banu Di-l-Nun, la dinastía que lograría reinar la Taifa de Toledo. La numerosa comunidad bereber de Takurunna, la sierra de Ronda en Málaga, también tuvo un episodio de revuelta local y lo mismo ocurrió el Algeciras hacia el final del reinado del emir.

Pero de mucha mayor importancia estratégica eran Toledo y Mérida, dos de las cinco grandes ciudades andalusíes a través de las cuales se articulaba el emirato cordobés. Empezando por Toledo, esta ciudad ya había acogido a rebeldes exiliados de Córdoba tras la revuelta del Arrabal y desde el 829 al 837 los toledanos saltearon caminos y atacaron asentamientos bereberes, granjas y cosechas de gentes no sometidas a Toledo. Esta revuelta evitó que durante casi una década los ejércitos omeyas pudiesen hacer la yihad contra el Reino de Asturias y limitó la acción cordobesa sobre la Marca Superior, porque lo habitual era pasar por Toledo para ir a Zaragoza.

Los rechazos a la autoridad se debían tanto a que se negaban a enviar los cada vez más onerosos tributos a Córdoba sin que hubiese una contraprestación obvia, como por la voluntad de los dirigentes toledanos de tener autonomía política y ejercer su influencia en poblados vecinos como Talavera o Calatrava, con los que había unos piques violentos que dejan en broma la rivalidad de Sabadell y Terrassa o de Cádiz y Jerez. También cabe destacar que en las fuentes no aparecen linajes frente a las revueltas de Toledo, sino que siempre se habla de los ciudadanos o notables de la ciudad, a diferencia de la predominancia y persistencia en el tiempo de linajes muladíes o bereberes en otras provincias de la frontera.

Con los ejércitos de Córdoba y la ayuda de bereberes de la región se logró someter a Toledo, pero las medidas de reemplazar al gobernador por alguien leal, levantar una alcazaba dentro de la ciudad para proteger la guarnición, o construir una fortaleza en la vecina Calatrava demostraron no ser suficientes para poner remedio a largo plazo a las endémicas revueltas toledanas, igual que ocurrió en Mérida. Toledo solo dejó de rebelarse cuando el califa Abd al-Rahman III concedió a los toledanos el derecho a que nombrasen a un gobernador y jefe de oración de su comunidad y la exención de casi todos los impuestos excepto por los requeridos en el islam. Más al oeste, en Mérida y toda Extremadura la presencia bereber fue importante y los linajes muladíes y bereberes se disputaron el liderazgo regional en oposición al aumento del control político y fiscal de Córdoba.

Un bereber llamado Mahmud ibn Abd al-Yabbar y un muladí derrocaron y asesinaron al gobernador de Mérida en el 828, y los ejércitos omeyas tuvieron que acudir en varias ocasiones para terminar la revuelta hasta que consiguieron pacificar la cora de Mérida en el 834. A todo esto, es interesante comentar que el emperador Luís el Piadoso envió una carta a los dirigentes emeritenses ofreciéndoles reconocer la autoridad carolingia para librarse de los tributos onerosos que imponían los omeyas sin respetar los acuerdos de capitulación de la conquista. Esto era una promesa irrealizable, pero es ilustrativo de que el principal motivo de malestar en al-Ándalus era por las cargas fiscales de los omeyas.

La reorganización territorial y la fundación de Murcia

El período de reinado de Abd al-Rahman II es un período de fortalecimiento del control político, militar y fiscal cordobés sobre las provincias de al-Ándalus y un período de reorganización y desarrollo de la administración. Su padre al-Hakam I había tomado ya pasos en esa dirección y Abd al-Rahman II prosiguió con la pacificación de las provincias y reorganización territorial de al-Ándalus. Esto lo hemos visto ya con los numerosos conflictos con ciudades de primer orden como Toledo y Mérida, donde mandó construir alcazabas para garantizar su lealtad a Córdoba, o en la elevación de Tudela como una de las ciudades más importantes de la Marca Superior.

Vemos la labor constructiva del soberano andalusí en la edificación de murallas, la remodelación del alcázar omeya de Córdoba, la construcción de astilleros navales, y la promoción de edificios islámicos como baños árabes y mezquitas. Por ejemplo, mandó construir las mezquitas aljamas de Jaén y Sevilla, amplió la mezquita mayor de Córdoba, y concubinas suyas fueron patronas de mezquitas de los barrios cordobeses. Como vimos en el episodio extra 7 El pasado preislámico de al-Ándalus, es interesante comentar que el emir Abd al-Rahman II ordenó el expolio de numerosos edificios y monumentos antiguos de época romana y visigoda para obtener materiales de forma barata y reutilizarlos en nuevas construcciones.

El territorio andalusí en época emiral estaba configurado básicamente por todo el sur peninsular desde el sur de Portugal y Extremadura hasta Murcia más Toledo y el valle del Ebro, es decir, es notoria la ausencia de referencias al Levante valenciano y del valle del Duero. Ciudades de primer orden como Córdoba, Sevilla, Mérida, Toledo y Zaragoza mantuvieron el dominio sobre los poblados y campos vecinos. Al-Ándalus era una sociedad urbana con un paisaje rural dominado por aldeas conocidas como alquerías y algunos castillos, y esto contrasta con la tendencia de buena parte de Europa a la poca influencia de las ciudades sobre el medio rural y a la emergencia de castros, castillos y aldeas. Córdoba siguió creciendo de forma vertiginosa, y se estima que en época de Abd al-Rahman II tenía una población de entre 50 y 75.000 habitantes, dos o tres veces más que París y algo más que la de Roma por aquellos tiempos.

Pero como es lógico el proceso de reconfiguración territorial que empezó ya desde la conquista islámica también supuso que antiguas ciudades o pueblos de época romana o visigoda perdieran población o terminaran despobladas y convertidas en canteras de nuevos centros urbanos vecinos. Este fue el caso de Carteia a favor de Algeciras, Jaén en relación con Mentesa, o Tortosa en detrimento de Tarragona. La máxima expresión del poder soberano del emir la encontramos en la fundación de ciudades. Destaca de este período la fundación de Murcia, y su sucesor Muhammad seguirá esta senda con la fundación de Madrid y Talamanca, si bien es cierto que también hubo algunas fundaciones destacables que no fueron impulsadas por los omeyas, como Pechina en Almería fundada en el último tercio del siglo IX.

Poco después de acceder Abd al-Rahman II al trono, estalló un conflicto de cariz faccionalista tribal entre los árabes qaysíes y yemeníes del sureste peninsular, en la región de Tudmir. Ya vimos que la violencia de estas facciones árabes más basadas en mitos que en diferencias reales tuvo su momento álgido durante la caída del Califato omeya de Damasco y los primeros años de reinado de Abd al-Rahman I, y desde entonces solo se habían producido algunos episodios de violencia aislados hasta que ya dejamos de oír de ellos en las fuentes tras este conflicto en Tudmir. Abd al-Rahman II dejó que los árabes se mataran entre sí durante años, hasta que finalmente adoptó el papel de pacificador para ejercer un dominio directo sobre la provincia.

El emir fundó la ciudad de Murcia como nueva capital de Tudmir en el 825 e hizo demoler la población y sede episcopal del Tolmo de Minateda en Albacete, donde se iniciaron los tumultos. Igual que Tudela, Murcia fue creada por los omeyas en un territorio conflictivo para asentar el control omeya sobre las provincias y socavar el dominio de antiguos centros de poder como Orihuela, Lorca o Alicante. La fundación o desarrollo de unas ciudades frente a otras permitía a los omeyas ir extendiendo su modelo de estado y fiscalidad y las estructuras económicas y sociales de tradición árabe e islámica frente a otras formaciones sociales, como la hispanogoda cristiana o la bereber tribal.

El ataque vikingo del 844. Sevilla arrasada

La época dorada de los vikingos fue aproximadamente entre los años 800 y 1050 y fue una época en que los escandinavos tuvieron un rol determinante en la historia europea. Los vikingos podían ser escandinavos de origen danés, noruego o sueco y se dedicaban al saqueo y piratería, al comercio y sobre todo al tráfico de esclavos que ellos mismos capturaban o a la extorsión para conseguir un rescate. Llegaron a ser conquistadores y colonizadores de partes de Europa. En los cincuenta años previos al primer ataque vikingo sobre la península ibérica, los piratas nórdicos habían provocado mucha destrucción en las islas Británicas, devastaron la región hoy neerlandesa de Frisia, saquearon buena parte de Francia, y llevaron a cabo actividades comerciales en el este de Europa, Constantinopla y Bagdad.

La expansión vikinga fue posibilitada por la expansión carolingia y la posterior debilidad del mundo carolingio por las guerras civiles. Al entrar en los circuitos de influencia carolingia se involucraron en su comercio, y los bienes que circulaban en tierras más ricas sirvieron para reforzar la jerarquización interna de las sociedades escandinavas e incentivar la competencia por los recursos. Esta es una dinámica típica de las relaciones entre centro y periferia, similar a la ya expliqué sobre el Imperio romano y los pueblos bárbaros de Europa. La organización militar vikinga en distintas bandas que competían entre sí, su habilidad en la navegación y la guerra, la obtención y circulación de información sobre el extranjero, y los rápidos y versátiles barcos vikingos ayudaron en su proceso de expansión.

El primer ataque nórdico y el que más asoló al-Ándalus fue el que se produjo en el año 844, y en las crónicas árabes estos hechos causados por los llamados hombres del norte, idólatras o adoradores del fuego dejaron una huella profunda. Durante las guerras civiles del Imperio carolingio ya vimos en el episodio 31 La génesis del Reino de Pamplona cómo los vikingos aprovecharon para arrasar buena parte de Francia y en especial el Reino de Aquitania, donde el rey de Francia Occidental Carlos el Calvo estaba combatiendo a su sobrino Pipino II. No fue difícil entonces que se organizase una expedición para saquear y capturar esclavos más al sur que, de dar credibilidad a las crónicas árabes, contaba con más de 50 barcos grandes y otras tantas decenas de embarcaciones más pequeñas.

La expedición del 844 estaba compuesta por grupos de vikingos que actuaban de forma autónoma sin liderazgo único, si bien seguramente colaboraron siguiendo una misma estrategia en Lisboa o en Sevilla. Desconocemos quiénes fueron los líderes, el origen geográfico de estos nórdicos, y si la separación del grupo de Aquitania fue acordada o lo decidieron por su cuenta. Los vikingos que pusieron rumbo a la península ibérica a primeros de agosto del 844 hicieron sus primeras incursiones en torno a Gijón y fueron derrotados en La Coruña por las huestes asturianas y gallegas de Ramiro I de Asturias. Si no estuvieron ni un mes en el norte peninsular es porque las comunicaciones de la cordillera Cantábrica eran malas tanto por sus caminos como por sus ríos no navegables, el mar del norte puede ser muy complicado de navegar por las tormentas, y a los nórdicos tampoco les interesó mucho dedicar demasiados esfuerzos en una tierra menos próspera que las prometidas riquezas del Emirato de Córdoba.

Ya en la costa andalusí, el 20 de agosto del 844 los vikingos atacaron Lisboa y durante más de una semana la guarnición y las gentes de Lisboa tuvieron que sostener tres duras cargas de los adoradores del fuego y aguantar los saqueos de sus campos hasta que los invasores volvieron a embarcar. El gobernador de Lisboa envió un mensaje urgente a Córdoba alertando sobre la amenaza vikinga, y de este modo el emir preparó tan buenamente como pudo un ejército para la defensa de al-Ándalus y avisó a todos los gobernadores de la costa que estuvieran al tanto. Los piratas del norte de Europa llegaron a la desembocadura del Guadalquivir y el grueso de la flota se internó en el río en dirección a Sevilla. Algunos otros desembarcaron e hicieron pillaje en la zona de Sidonia y Cádiz, donde se enfrentaron a un ejército comandado por el hermano de Musa ibn Musa de los Banu Qasi.

A finales de septiembre los atacantes montaron su campamento en las marismas del curso bajo del Guadalquivir, en la llamada isla Menor que era famosa en época islámica por sus pastos y la cría de caballos. Enviaron unos pocos barcos de reconocimiento río arriba y llegaron hasta Coria del Río, ahí vencieron a su guarnición y saquearon y tiñeron de rojo la aldea. Ya en el 3 de octubre toda la flota vikinga remontó el Guadalquivir y llegó a Sevilla, una gran ciudad que por raro que parezca no contaba con murallas y por eso, tras ser derrotado en batalla, su gobernador la abandonó a su suerte buscando refugio para sus hombres y para algunos refugiados en la fortaleza de Carmona.

Algunos sevillanos intentaron defenderse como pudieron sin mucho éxito para evitar ser esclavizados, violados o asesinados, y por suerte la mayor parte de la población evacuó la ciudad y se fueron a poblaciones vecinas o al monte ante la indefensión a la que se vieron sometidos. Sevilla fue arrasada y saqueada impunemente durante una semana entera, y los hombres del norte regresaron a la isla Menor río abajo para dejar a buen recaudo el cuantioso botín material y humano que habían obtenido. Regresaron a una Sevilla completamente desolada y desierta con la esperanza de haber engañado a algunos sevillanos para que volviesen durante su ausencia. Los vikingos se dieron cuenta de que sería difícil seguir remontando el Guadalquivir desde Sevilla y planearon usar los caballos criados en la zona para aventurarse más al interior del Emirato de Córdoba.

Pero los invasores no podrían seguir robando y sembrando el terror impunemente, porque el emir no se quedó de brazos cruzados y muchos se ofrecieron voluntarios para defender su país. El emir movilizó soldados de todos los rincones de al-Ándalus, como vimos en el episodio anterior incluso solicitó ayuda a cambio del perdón al rebelde Musa ibn Musa de los Banu Qasi, y los contingentes fueron llegando a la capital y dirigiéndose a Sevilla bajo las órdenes del eunuco Nasr. Ya antes Abd al-Rahman II movilizó a sus mejores generales y un cuerpo ligero de caballería que tomó posiciones cerca de Sevilla, a la que se le unieron pronto soldados de infantería, y ya hubo varias escaramuzas en la ciudad y sus afueras.

El 11 de noviembre del 844 las tropas andalusíes engañaron a los saqueadores nórdicos y les tendieron una emboscada en la aldea de Tablada y provocaron grandes pérdidas entre los vikingos. Quizás de forma exagerada los cronistas musulmanes afirman que mataron a más de mil nórdicos, capturaron y ejecutaron a otros cuatrocientos mientras los vikingos derrotados huían despavoridos en sus barcos, y treinta embarcaciones vikingas fueron quemadas. Algunos atacantes fueron colgados en palmeras, y la victoria de las armas andalusíes fue comunicada con regocijo a todas las provincias de al-Ándalus. El emir incluso envió la cabeza de algunos escandinavos a las dinastías amigas de Nekor y de Tahert en el Magreb y a las tribus bereberes de Tánger, como demostración del poder omeya.

Antes de abandonar el Guadalquivir los vikingos liberaron a algunos cautivos andalusíes a cambio de víveres y ropajes para su viaje de vuelta. Los restos de la flota vikinga causaron algunos estragos en Niebla, el Algarve y Lisboa, y regresaron a Aquitania para volver a asolar la región de Burdeos. En el caos de la retirada algunos escandinavos quedaron abandonados a su suerte en al-Ándalus, intentaron dispersarse por el sur hasta Sidonia, pero fueron reducidos por el general Muhammad ibn Rustam. En contraste con lo ocurrido en Francia o en las islas Británicas, los vikingos nunca formaron reinos propios en la península ibérica ni la documentación o arqueología han podido encontrar una colonia comercial, porque estaban muy lejos de su tierra natal, no tuvieron suficientes éxitos militares ni había apenas ríos navegables, y además en la península ibérica si cristianos o musulmanes querían esclavos solo tenían que guerrear contra el otro en la frontera.

Militarmente la victoria en el 844 fue de los omeyas, pero el coste de la guerra también fue elevado porque Sevilla y otras poblaciones sufrieron grandes daños materiales y pérdidas humanas por asesinato o captura. Como consecuencia del inesperado ataque vikingo, el emir Abd al-Rahman II ordenó construir las murallas de Sevilla, construir una red de torres de vigilancia y un sistema de alertas para la costa andalusí, también rábidas donde voluntarios combinaban actividades piadosas y espirituales con militares, ordenó construir un astillero en Sevilla, y estableció una flota para vigilar la seguridad de los mares de forma permanente. Estas nuevas precauciones y la inversión en defensa probaron ser realmente eficaces para minimizar los efectos de las incursiones vikingas de décadas posteriores.

Por cierto, el desarrollo de la flota del Emirato de Córdoba tras el ataque vikingo del 844 permitió que Abd al-Rahman II mandase una expedición contra las islas Baleares en el 848 para arrancarles el tributo que se supone que debían a Córdoba. Quizás desde la perspectiva musulmana las Baleares ya entraron en la órbita islámica cuando fueron atacadas por Musa ibn Nusayr en el 707, pero ni desde entonces ni desde el 848 las islas Baleares formaron parte del Emirato de Córdoba porque eran un territorio que escapó de cualquier control estatal hasta que finalmente fue conquistada por los andalusíes en la primera década del siglo X. La expedición contra Mallorca y Menorca del 848 solo sirvió para que pagasen momentáneamente tributo sus habitantes en forma de bienes y esclavos y para señalar que el emir consideraba que era el legítimo soberano de las Baleares, igual que desde la perspectiva islámica ocurría con el Reino de Asturias o Pamplona.

Nasr, el gran eunuco de Abd al-Rahman II

El eunuco Abu ‘l-Fath Nasr fue uno de los hombres más influyentes del reinado de Abd al-Rahman II. Nasr era hijo de un cristiano de Carmona convertido al islam y se involucró de algún modo en la revuelta del Arrabal. No murió, pero tampoco fue de los exiliados, y en cambio fue castrado y forzado a servir en el palacio del mismo emir que había ordenado su castración. En palacio consiguió destacar y convertirse en confidente del príncipe heredero y durante su reinado se distinguió por su actuación al frente de las tropas emirales contra los invasores vikingos del 844, lo que le valió el apodo honorífico de Abu ‘l-Fath que significa padre de la conquista. Esto hizo que el emir lo tuviera aún en más estima y que se ganara el favor de la plebe y muchos cortesanos, siendo el primer, aunque no el último eunuco en ganar gran influencia política en al-Ándalus.

Amasó suficiente riqueza como para construirse una gran almunia en el antiguo barrio del Saqunda y adquirió una gran influencia en la corte y el harén del emir, lo que le permitió formar alianzas con la concubina Tarub y personajes importantes de la corte para influir en la sucesión. Tener un hijo que se convirtiera en emir transformaba una concubina en reina madre con sustanciales privilegios políticos y económicos frente a otras menos afortunadas que podían incluso correr peligro existencial. Además, las mujeres o madres de emires podían ejercer una notable influencia, y con el dinero y regalos lujosos que recibían podían establecer sus propias redes clientelares, fundar mezquitas u otras instituciones piadosas, y construir fincas.

Cuando Abd al-Rahman II enfermó en sus últimos años de reinado y tuvo que retirarse de la vida pública, Nasr actuó como regente y se dedicó a apartar a oficiales que gozaban de la plena confianza del emir como el háyib o primer ministro Isà ibn Suhayd, miembro por cierto de uno de los linajes de maulas o clientes omeyas que sirvieron a la dinastía hasta su extinción. El gran eunuco conspiró con la concubina Tarub para aprovechar su influencia en la corte y hacer que su hijo fuera el heredero en vez del príncipe Muhammad que tenía el visto bueno del háyib y del propio emir. Pero el emir parecía estar recuperándose de su enfermedad y un Nasr nervioso e impaciente trató de asesinar a Abd al-Rahman II sobornando al médico real para que lo envenenase.

El médico real fingió estar de acuerdo, pero desveló el plan del magnicidio a una concubina y ésta informó a su esposo de la conspiración, de manera que cuando Nasr presentó al emir su presunta medicina Abd al-Rahman le ordenó al eunuco que lo bebiera él. Según las crónicas árabes Nasr lo bebió y corrió a buscar el médico real para que le diera un antídoto, pero murió de agonía antes de alcanzarlo. Tras su muerte en el 851 incluso tacharon el nombre del gran eunuco de la inscripción de la Gran Mezquita de Córdoba en que se reconocía que dirigió una de las obras de ampliación para borrar su memoria, y un poeta le dedicó unos versos muy incendiarios y reveladores. Otros cortesanos y coaligados en las maquinaciones de Nasr como el cadí de Córdoba fueron destituidos de sus cargos o fueron encarcelados, y fue año y medio después en septiembre del 852 cuando finalmente murió Abd al-Rahman II y lo sucedió su hijo elegido, Muhammad.

Relaciones diplomáticas del Emirato de Córdoba

El emir Abd al-Rahman II emprendió una auténtica política exterior para el Emirato de Córdoba, igual que la llevaban a cabo las grandes potencias de su tiempo como el Califato abasí, el Imperio bizantino o el Imperio carolingio. El desarrollo de la diplomacia andalusí iba en consonancia con el objetivo de fortalecimiento del estado omeya cordobés, porque el reforzamiento del gobierno central debía ir acompañado de una mejora de la imagen y prestigio de la corte omeya. La política exterior cordobesa en época emiral iba encaminada a mantener la hegemonía política del Emirato de Córdoba sobre la península ibérica y a ejercer el liderazgo político y comercial del Mediterráneo occidental, de ahí que el interés diplomático se centre en el Imperio carolingio y los reinos norteafricanos.

A nivel comercial no había problemas en las relaciones entre el Emirato cordobés y el Imperio carolingio, pero a nivel diplomático y político la cosa ya era más complicada porque los omeyas obviamente temían el expansionismo franco y no estaban nada contentos con la existencia de la Marca Hispánica y el intervencionismo carolingio, que llegó al punto de que el emperador Luís el Piadoso ofreció ayuda a los ciudadanos de Mérida en revuelta contra el emir. Los carolingios amenazaban la integridad territorial del Emirato de Córdoba, la influencia andalusí sobre el Reino de Asturias y Pamplona, o la paz interna por la instigación de revueltas, por lo que las relaciones fueron tensas y con episodios de violencia por iniciativa de ambos bandos, pero también conocemos el intercambio de embajadas entre la corte carolingia y omeya y la firma de tratados de paz.

En el Magreb se encontraban los idrisíes de Marruecos, el pequeño Emirato de Nekor, los rustumíes en Argelia, y los aglabíes de Ifriqiya, en Túnez y parte de Argelia. El Emirato de Córdoba mantuvo unas relaciones comerciales y políticas muy estrechas con el Emirato de Nekor, situado en el Rif frente a la bahía de Alhucemas, hasta el punto de que se puede hablar de un vasallaje o relaciones de clientela con los omeyas como vemos en época del emir Muhammad I, que pagó el rescate de unas mujeres de la familia real de Nekor que habían sido capturadas por vikingos. Al suroeste de la actual Marruecos se encontraba la confederación o emirato de Barghawata, fundada por uno de los conquistadores de al-Ándalus, Tarif ibn Malik, pero no tenemos noticias de relaciones diplomáticas con Córdoba hasta el califato de al-Hakam II.

El emirato de Siyilmasa situado al sureste de Marruecos y famoso por ser parada obligatoria del oro subsahariano mantuvo sus primeros contactos diplomáticos con los omeyas durante el reinado de Muhammad I de Córdoba. Los omeyas mantuvieron unas relaciones amistosas con los rustumíes, una dinastía persa que implantaron una teocracia ibadí con capital en Tahert, actual Tiaret, Argelia. Que fueran una dinastía de musulmanes jariyíes de la rama ibadí, es decir, que no fueran musulmanes sunníes como los omeyas, no fue un problema para las relaciones con Córdoba porque compartían rivalidad o enemistad con los idrisíes y aglabíes. Los rustumíes buscaban la protección que ofrecía entrar en la órbita política cordobesa y establecer lazos de clientela con los omeyas.

Había buenas relaciones comerciales, como demuestra la importación de cereales de Argelia o que andalusíes fundaran Orán, y la relación entre omeyas y rustumíes fue tan fructífera que miembros de la familia real sirvieron a la corte y ejército omeyas. Uno llamado Muhammad ibn Rustam llegó a ser gobernador de Toledo y fue considerado un héroe de guerra por su papel protagonista en la expulsión de los vikingos de Sevilla. No se puede decir lo mismo de las relaciones con la dinastía árabe de los idrisíes, porque había una cierta rivalidad regional, si bien no fue impedimento para que hubiera intercambios comerciales y movimientos migratorios entre Marruecos y al-Ándalus.

A los aglabíes de Kairuán Abd al-Rahman II los vio con admiración y temor. Admiración por la expansión del islam con la conquista de Sicilia, y temor por el poderío naval que estaban demostrando y su conocida afinidad respecto a los califas de Bagdad. La consolidación del Emirato de Córdoba y la imagen que proyectó al exterior dio sus frutos cuando el emperador de Bizancio envió una embajada a Córdoba en el 840 en que incitaba al soberano omeya a reclamar sus derechos califales, alertaba de la amenaza común de los abasíes y sus vasallos aglabíes, y de paso le reclamaba la devolución de Creta, que recordemos había pasado a dominio islámico en buena medida de la mano de unos marineros y aventureros de al-Ándalus expulsados por la revuelta del Arrabal de Saqunda.

Realmente el emperador bizantino pedía mucho y no ofrecía nada a cambio, con lo que de manera poco sorpresiva Abd al-Rahman envió una embajada en respuesta en que informaba al emperador de que los que establecieron el Emirato de Creta eran rebeldes y ya no eran súbditos omeyas, con lo que Constantinopla podía hacer lo que quisiera con ellos. Sobre los aglabíes se limitó a hacer afirmaciones vagas y a reconocer que difícilmente podía reprobar sus acciones porque, aunque eran adversarios, sus conquistas engrandecían el islam. La embajada fue infructuosa, pero fue el primero de muchos contactos diplomáticos entre Córdoba y Constantinopla.

Fiscalidad y administración en la al-Ándalus omeya

La sociedad andalusí se ha definido a veces como tributaria en contraste con el modelo señorial que fue extendiéndose en el mundo cristiano europeo, y esto significa a grandes rasgos y de manera muy simplificada que en al-Ándalus el poder se basaba en un estado que por intermediación de las ciudades hacía exacciones fiscales de una masa de campesinos libres y propietarios de sus tierras. Esto contrasta con una sociedad de señores y siervos y de girar todo en torno al pago de una renta por tierras arrendadas por un terrateniente, un modelo aún no predominante en la Alta Edad Media pero que se iba extendiendo en los reinos y condados cristianos. El modelo estatal tributario fue impulsado por los omeyas no sin pocas resistencias como ya hemos visto y continuaremos viendo a lo largo de su historia política.

En la fase del emirato la administración omeya hizo esfuerzos para imponer su control político y fiscal sobre el territorio que reclamaban bajo su soberanía y en cierto modo para homogeneizar las formaciones socioeconómicas de al-Ándalus, y el califato simboliza el triunfo de la sociedad tributaria islámica y del poder central frente a los poderes locales, aunque nunca se logró imponer un control político y una fiscalidad uniforme en todo el territorio andalusí. El historiador Eduardo Manzano Moreno matiza la interpretación del emirato y califato omeya cordobés como un estado centralizado que precedía a los estados modernos, y define el Emirato y Califato de Córdoba como una red de poder bastante cerrada, encabezada y legitimada por la dinastía omeya, y apoyada por la extensa red familiar omeya, sus esclavos y su red de clientela de familias que sirvieron durante siglos a la dinastía.

Pero lo definamos como lo definamos, Abd al-Rahman II efectuó reformas administrativas que añadieron complejidad y sofisticación al gobierno cordobés y a la corte, inspirándose en el Califato abasí. La jerarquía pasó a quedar más clara y el emir tenía al háyib que actuaba como primer ministro o mano derecha del emir, y desde el cuarto emir cordobés fue un cargo con más responsabilidades reales que antes. Los secretarios, visires y demás funcionarios del gobierno central quedaban bajo la autoridad de la cancillería o bien de hacienda, y regularmente el emir mandaba llamar a sus ministros para que le informasen de sus actividades. El diwan o Hacienda actuaba de oficina administrativa donde se organizaba la recaudación de impuestos, la contabilidad estatal y la gestión de los gastos del tesoro, por ejemplo ahí estaban inscritos los soldados profesionales del emirato.

A pesar de las reformas centralizadoras de los emires al-Hakam I y Abd al-Rahman II, la administración y defensa del emirato cordobés se caracterizaba por la descentralización y falta de necesidad o capacidad de Córdoba en intervenir en las provincias más lejanas. Una carta del gobernador de Tortosa enviada a Abd al-Rahman nos proporciona información muy valiosa sobre cómo se llevaba a cabo la defensa del emirato en el siglo IX. El gobernador decía que con su contingente de 130 hombres y sus clientes bastaba para defender su distrito, y explicaba cómo el dinero recaudado entre los musulmanes y dimmíes de Tortosa se gastaba en el sueldo del gobernador, los sueldos de los recaudadores y militares profesionales, en comprar caballos, en mantener y mejorar las fortificaciones, y en rescatar a cautivos capturados por los cristianos.

Como dice la expresión, era un yo me lo guiso, yo me lo como, y este grado de autogestión de las provincias era lo que permitía que fácilmente se negaran a enviar tributo a Córdoba, porque al final las administraciones locales controlaban los recursos de su territorio. El proyecto de reforma y expansión del control omeya sobre el Emirato de Córdoba requirió de la creación, conservación y circulación de documentos administrativos, y este proceso fue posible por la creciente arabización de la sociedad y alfabetización en árabe. A su vez esto generaba un círculo vicioso porque desde la administración se promocionaba la educación formal y el nacimiento de una tradición literaria e intelectual andalusí.

Abd al-Rahman II introdujo un concepto traído de Oriente, el adab, que consiste en la etiqueta y código de buen comportamiento, lenguaje y gustos refinados de la élite cortesana. El máximo desarrollo del adab se produjo en la segunda mitad del siglo X con el califato y en ese entonces se desarrolló un protocolo de la corte y unos formalismos que separaron notablemente el lenguaje de la corte y la escritura de la burocracia respecto al lenguaje común. De este modo se remarcaba la separación del soberano y su círculo de poder respecto a la plebe. Sobre la organización territorial, en época emiral conocemos la existencia de la Marca Superior con capital en Zaragoza, pero es posible que las Marcas Media e Inferior con capital en Toledo y Mérida respectivamente aún no existiesen como tal hasta la época del califato.

Estas eran las tres grandes marcas fronterizas, caracterizadas por estar más militarizadas, pero existen otras tres grandes regiones interiores en las descripciones geográficas: el Garb al-Ándalus, que abarcaba Extremadura, el Portugal andalusí y a veces parte de la Andalucía occidental; el Mawsat al-Ándalus, que se corresponde aproximadamente con Andalucía; y el Sharq al-Ándalus que incluye el Levante mediterráneo desde Murcia hasta Tortosa. Recordemos que el Emirato y el Califato de Córdoba se organizaba territorialmente por un número variable de coras, el equivalente a unas provincias con un gobernador político y militar nombrado por el emir y un cadí o juez que impartía justicia.

A su vez, las coras se subdividían en distritos compuestos por alquerías, que eran aldeas o agrupaciones de poblaciones agrícolas que servían de sujeto fiscal imponible y cuyos miembros eran colectiva y solidariamente responsables del pago de una cuantía tributaria global determinada. El tamaño de los distritos era muy variable y en general eran de tamaño muy reducido en Andalucía y mucho más amplios en el resto del territorio. Pedro Chalmeta ha calculado que normalmente un distrito incluía entre 40 y 100 alquerías y de media cada distrito podría aportar unos 3.000 dinares anuales en época de Abd al-Rahman II, si bien por las diferencias del control omeya de cada región había mucha variabilidad.

Las ciudades estaban sometidas a la autoridad superior del gobernador provincial y eran administradas por el sahib al-madina o prefecto de la ciudad encargado del gobierno municipal y la recaudación de tributo de su territorio. Esto le convertía en un personaje no muy querido por el pueblo, como se vio en la revuelta del Arrabal en que casi matan al prefecto de Córdoba o como se vio en el año 1009 cuando en los disturbios que auguraron el fin de la dinastía omeya los amotinados mataron primero al señor de la ciudad. Si hablamos de fiscalidad en al-Ándalus, hay que hablar primero del sistema monetario. Las monedas emitidas por los omeyas fueron un mecanismo para recaudar excedentes y redistribuir la riqueza estatal principalmente dentro de la clase dominante al pagar a soldados, funcionarios y clientes omeyas y financiar obras públicas.

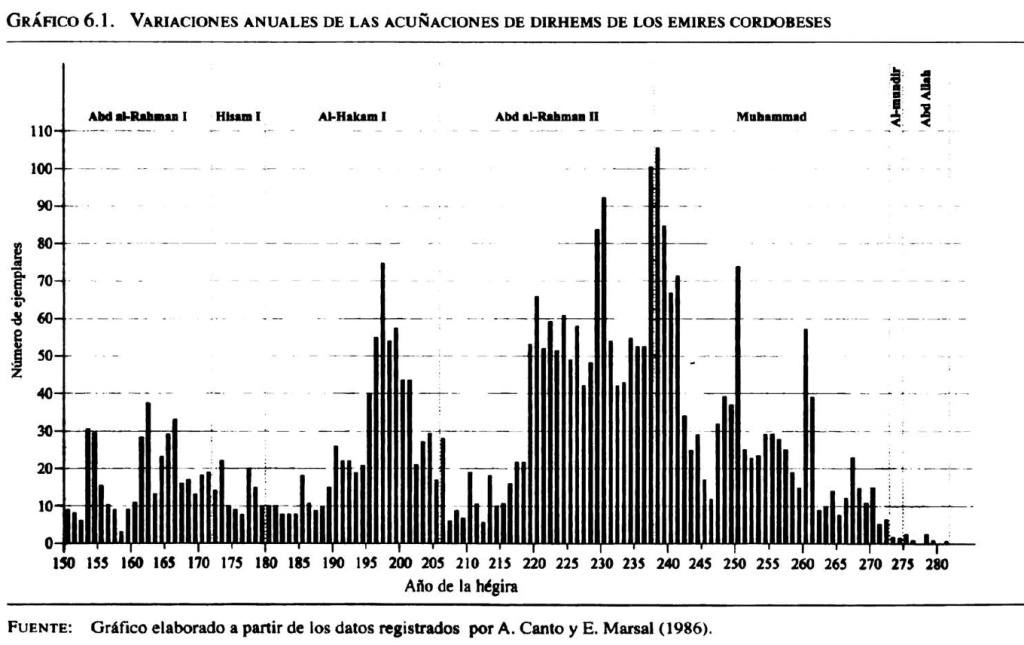

Poco a poco las monedas fueron penetrando al resto de la población de un modo no previsto por los omeyas, de ahí que veamos por ejemplo cómo se recortaban monedas de plata para transacciones más cotidianas ante la poca emisión de nuevos feluses de bronce desde la caída del Califato omeya. Así pues, las monedas en las sociedades precapitalistas no se emitían para estimular conscientemente la economía o para que los mercados financieros funcionaran de una determinada manera, sino que servían de instrumento del poder establecido para acumular y distribuir recursos. El desarrollo del estado con Abd al-Rahman II permitió la acuñación de muchas más monedas de plata que épocas anteriores que sirvieron para monetizar más la economía emiral y sobre todo para fidelizar a los clientes y funcionarios omeyas y ejercer un mayor control fiscal sobre al-Ándalus.

La relación entre fiscalidad y acuñación de moneda queda bien reflejada en la evolución del volumen de acuñaciones de dírhams de plata. Entre los años finales del emir Muhammad y los primeros de Abd al-Rahman III la acuñación de moneda prácticamente desapareció por la pérdida de control del territorio. Y luego ya con el Califato de Córdoba se acuñó más moneda que nunca y se hicieron algunas acuñaciones de oro por el acceso al oro subsahariano y porque era una forma de demostrar el poder del califa como líder político y espiritual de toda la comunidad musulmana. La fiscalidad en la al-Ándalus omeya era compleja y requería hacer censos de forma regular, como era de esperar de uno de los estados más desarrollados de su época.

El Corán y las enseñanzas del profeta Muhammad y sus compañeros recogidas en los hádices estipulan qué impuestos están sancionados por Dios y por tanto cuáles son legales desde el punto de vista teórico, pero como estos impuestos eran tan limitados y no daban para cubrir los gastos de los estados los soberanos musulmanes tuvieron que exigir impuestos y tasas adicionales que al no estar sancionadas por el islam son consideradas extracanónicas o ilegales. Y por mucho que numerosos andalusíes escribieran en el siglo XI que los reyes de taifas no respetaban de modo alguno la fiscalidad en contraste con el período omeya, lo cierto es que los emires y califas cordobeses tampoco lo hicieron.

La justificación ideológica básica de la existencia de un estado es la defensa frente a amenazas externas, la estabilidad social en el interior y la administración de justicia, a lo que en un estado islámico podemos sumar el velar por la pureza de la fe y cuidar a los más necesitados. Esta ideología del poder queda perfectamente reflejada en una anécdota del califa Abd al-Rahman III que respondió a las quejas de un allegado diciendo: “¿Los caminos están seguros? Sí ¿Vuestro cadí juzga rectamente? Sí ¿Vuestros enemigos están domeñados? Sí ¿[Entonces] qué [más] queréis de mí?” Esto va íntimamente relacionado con la fiscalidad, porque la recaudación de impuestos debe legitimarse de algún modo con una contraprestación o sino será vista como un robo. Si ya los omeyas eran criticados por los impuestos extracanónicos los reyes de taifa aún recibían más críticas porque ni siquiera podían mantener la paz interior ni defender las fronteras del islam.

Veamos primero los impuestos legales que se cobraban en la al-Ándalus omeya. Lo primero que hay que entender es que había una fiscalidad diferente según si eras o no musulmán. Los dimmíes, que eran los cristianos y judíos que aceptaban vivir bajo el islam, debían pagar el jarach sobre sus tierras y un impuesto de captación llamado jizya que cada cristiano y judío debía pagar a título individual. Los juristas musulmanes excluyen del pago de la jizya a mujeres, niños, ancianos y otros, pero sabemos que en al-Ándalus también llegaron a pagar por este concepto niños, clérigos y las posesiones eclesiásticas. En los primeros tiempos del islam los dimmíes estaban sometidos a una presión fiscal bastante mayor que los musulmanes, pero con el tiempo las diferencias fueron reduciéndose a medida que más población se convertía al islam y los estados islámicos debían seguir enfrentándose a sus gastos.

Evidentemente es exagerado decir que los cristianos se convertían por oportunismo y para evitar la asfixia fiscal porque si hubiera sido así la islamización se habría producido muy rápidamente desde el principio. El sistema fiscal andalusí se aprovechó de la organización eclesiástica existente para recaudar entre los cristianos, pero para mediados del siglo IX el papel de los obispos quedó bastante relegado ante el avance de la islamización y la pérdida de control social y de recursos económicos de la Iglesia bajo dominio andalusí. El impuesto de captación de los cristianos era recaudado por condes cristianos u obispos como el obispo Hostegesis de Málaga, que durante el emirato de Abd al-Rahman II se encargó de actualizar los censos de su diócesis y de ir de parroquia en parroquia para que ningún cristiano se escaquease del pago de la jizya, lo que le valió duras críticas de los sectores mozárabes intransigentes porque el pago exigido era cada vez mayor.

En cambio, los musulmanes debían pagar el zakat, uno de los cinco pilares del islam que es en teoría una limosna obligatoria de todo musulmán para ayudar a los más necesitados. Como gestores de la comunidad de creyentes los estados musulmanes lo convirtieron en tributo por obligación legal y algunos juristas hasta legitimaban la yihad contra los falsos fieles que quisieran evadir el pago del zakat. El zakat está formado por varios impuestos de hecho: el diezmo sobre la producción agrícola, el impuesto progresivo sobre el rebaño, un impuesto del 2’5% del valor de los metales preciosos que poseyeras, un quinto del valor de los tesoros encontrados bajo tierra, y un impuesto sobre los bienes destinados al comercio, fueran estos agrícolas o artesanales.

En este último caso había una doble imposición, porque en los mercados el comprador pagaba el equivalente al IVA por la transacción, pero en el pago anual de impuestos el vendedor debía pagar una parte del valor de los bienes destinados a la venta. Yendo más al detalle en algunos de estos impuestos incluidos en el zakat, el usr’ o diezmo de las cosechas se pagaba en especie con trigo, cebada, aceite o el producto agrícola principal, excluyendo de la fiscalidad los frutos frescos y secos a excepción de dátiles y uvas. El diezmo consistía teóricamente en un 10% de la producción de regadío o en un 5% si era de secano, pero la práctica podía ser distinta como revela un testimonio de la revuelta del Arrabal que informa que el motivo del estallido popular fue porque al-Hakam I obligaba a pagar unos impuestos predeterminados según las hectáreas de tierra, sin tener en consideración como de bien o mal fuera la cosecha cada año.

El triunfo omeya sobre el motín permitió extender este cambio fiscal tan relevante por el emirato sin que jamás se revocase. Y como he comentado antes, en vez de calcular los impuestos de forma individual la administración exigía un monto fijo a las alquerías que debían aportar de manera solidaria y colectiva entre sus miembros. Si en vez de tierras o además de tierras poseías ganado, a partir de un año de posesión y de un mínimo imputable de rebaño tenías que entregar una parte de los camellos, vacas, ovejas o cabras en edad adulta que poseyeras, mientras que los caballos, yeguas, mulas y burros estaban exentos según los juristas malikíes.

Y luego en los registros contables andalusíes también aparece el tabl, pero es un impuesto que en lo único en que hay consenso es en que se pagaba en metálico. Unos historiadores como Pedro Chalmeta afirman que es un impuesto sobre la tierra que equivalía al jarach de los dimmíes pero aplicado a los musulmanes conversos, los muladíes, o a las propiedades de árabes y bereberes de ascendencia baladí que de alguna forma adquirieron propiedades antes sujetas al jarach. En cambio, Miquel Barceló descartó que el tabl procediera del jarach y vio en él la parte del zakat que no gravaba la producción agraria o el rebaño y en cambio se aplicaba al dinero y bienes comerciales, de ahí que se pagara en metálico.

Por desgracia tenemos importantes lagunas de información sobre la fiscalidad del Emirato y Califato de Córdoba e informaciones fragmentadas y a veces de difícil interpretación por falta de contexto o por estar incompletas, por lo que aún hay cuestiones abiertas a la interpretación. Por ejemplo, no está claro que las cifras de recaudación del gobierno central reflejen todo lo tributado o solo el superávit remitido por las provincias tras haberse descontado sus gastos, o puede resultar difícil saber si las cifras solo recogen lo recaudado entre los musulmanes, los dimmíes o la suma de ambos. Si pasamos a los impuestos extracanónicos o ilegales, pues había de todo y te podían sablear por todos lados: había impuestos y tasas sobre la venta de mercancías, la compraventa de propiedades, derechos para cazar con halcones, derechos sobre el uso de molinos, aduanas, tasas portuarias, y muchos otros.

Una fuente de ingreso muy importante y tampoco reconocida en el Corán era la contribución de reclutamiento, que era un pago por exención del servicio militar cuando se convocaban campañas. Un texto del geógrafo al-Udri sugiere que entre un 25 y a veces hasta casi el 50% de los ingresos estatales del área de Córdoba procedían del pago por la exención del servicio militar. Por las escasas informaciones que tenemos del emirato parece que los habitantes de regiones fronterizas como Tortosa no podían eludir el servicio militar porque no existía este pago por exención. El emir Muhammad y Abd al-Rahman III en ocasiones prefirieron no cobrar este tributo porque para no pagarlo a veces se apuntaban más voluntarios de los que convenía por las limitaciones logísticas, y sabemos que el califa al-Hakam II redujo a una sexta parte la contribución por reclutamiento respecto a la cuantía que cobraba su antecesor.

De este modo podemos afirmar que el pago de exención militar no se aplicó de manera universal ni en todo al-Ándalus ni en todo el período omeya. El desarrollo estatal omeya permitía ser previsores y acumular cereales para los soldados y para redistribuirlos gratuitamente cuando llegaban sequías o malas cosechas, como se tuvo que hacer en el primer año de reinado de Abd al-Rahman II o en el 846, y las condonaciones de impuestos también eran habituales cuando las cosas estaban mal. En unas pocas ocasiones los emires no eran tan clementes, como en el año 874 cuando el emir Muhammad ordenó al gobernador de Córdoba que recaudase el diezmo a pesar de la sequía. Para ello empleó la fuerza saqueando casas y apaleando o matando a quienes ofrecían resistencia para entregar la poca cosecha que habían conseguido ese año.

Jugando así con la supervivencia de la gente es normal que los funcionarios y los omeyas fueran odiados por no pocos andalusíes. En época del emir Hisham el gobierno central ingresaba 300.000 dinares, con los incrementos impositivos que impuso al-Hakam dobló esa cifra, y su hijo Abd al-Rahman II mantuvo una política continuista del legado de su padre y elevó los ingresos fiscales anuales del estado a un millón de dinares. Por desgracia no conocemos el valor relativo del dinar, y la mayor parte de los ingresos provenían de Andalucía y el área de Córdoba en particular, mientras que las provincias fronterizas hacían aportaciones más testimoniales e irregulares, que a veces tenían que arrancarse por la fuerza.

El califa Abd al-Rahman III multiplicó por más de seis los ingresos anuales de su ancestro homónimo, llegando a 5.480.000 dinares procedentes de las provincias y 765.000 de rendimientos del patrimonio del califa y de las transacciones de los mercados, y su hijo al-Hakam II dobló la reserva del tesoro de su padre. El incremento progresivo de los ingresos se debe tanto al mayor desarrollo económico y crecimiento demográfico de al-Ándalus como al desarrollo de la fiscalidad compleja y de un control omeya más eficaz sobre todos sus territorios. Se puede decir que el desarrollo económico andalusí y el aumento de la presión fiscal eran procesos que se retroalimentaban, porque los omeyas obtenían más recursos y los redistribuían entre sus clientes, que a su vez estimulaban la demanda de productos cada vez más especializados.

Sin embargo, como los gastos de los omeyas eran muy grandes también lo tenía que ser la presión fiscal, y esto generó malestar entre la población. Lo vemos en los escritos de mozárabes, en la revuelta del Arrabal o en otras tantas revueltas fuera de la capital contra la imparable maquinaria de recaudar omeya. Por ejemplo, a finales del gobierno de Almanzor la cifra de recaudación bajó a 4 millones de dinares, si bien no se tiene en cuenta los botines conseguidos en las campañas contra los cristianos, los beneficios por liberación de cautivos o las confiscaciones.

Según el venerado jurista del siglo XI Abu Bakr al-Turtusi, Almanzor hizo una reforma fiscal que puso una carga impositiva tan pesada que consiguió el efecto contrario y empobreció a los andalusíes con su consiguiente caída de ingresos para el estado. Almanzor aún no conocía la curva de Laffer. Aparte de a través de cargas impositivas, el estado cordobés podía obtener ingresos de otros modos sin incrementar la presión fiscal, por ejemplo con el negocio de la acuñación de monedas, los talleres textiles estatales, los beneficios de las fincas omeyas, confiscaciones o el quinto estatal de las expediciones contra los cristianos.

Todos estos ingresos se destinaban a sufragar onerosos gastos, como mantener el elevado nivel de vida de los familiares y clientes de los omeyas, el coste de vida de los esclavos del estado omeya, pagar los sueldos de los soldados profesionales inscritos en el diwan, proveer de pertrechos a todos los soldados profesionales y voluntarios que se unían a las aceifas, construir y mantener mezquitas, fortalezas y torres de vigilancia, o costear la flota permanente. Como comenté en el episodio extra 13 Auge y declive militar de al-Ándalus, era más o menos una norma de los estados islámicos como el Emirato y Califato de Córdoba dedicar un tercio de los ingresos al ejército, un tercio a la construcción de edificios e infraestructuras, y un tercio al tesoro para acumular riquezas, mantener el aparato burocrático y los grandes gastos de la corte. Por ello el estado omeya cordobés desarrolló un aparato fiscal tan potente en su época que será imitado a menor escala por los reinos de taifas.

El Veredicto: ¿Quién rompió el contrato social andalusí?

En El Veredicto de hoy solo quiero hacer una breve reflexión sobre esto de meter la etiqueta de rebeldes a ciudades como Toledo o Mérida. Lo digo porque por ejemplo Toledo es cierto que fue conquistada sin capitulación ni oposición por Tariq ibn Ziyad, pero Mérida resistió durante meses y fue rendida por acuerdo de capitulación. En los acuerdos de capitulación se especificaban las condiciones con las que los hispanos se sometían al dominio islámico, es decir, había una serie de derechos y obligaciones reconocidas, y lo que pasa es que finalmente los emires omeyas omitieron estos acuerdos originales de la conquista y exigieron más y más para satisfacer sus demandas recaudatorias. Entonces, si fueron los omeyas quiénes no respetaron esas capitulaciones, ¿es correcto deslegitimar el rechazo de muchas provincias a las crecientes cargas impositivas? Esto es como el empresario que no respeta las condiciones acordadas con los trabajadores. Siempre hablamos desde la perspectiva de los cronistas de la corte cordobesa, pero por eso hay que dar la vuelta a la tortilla de las fuentes y pensar en la perspectiva de los silenciados. Y con esto, El Veredicto termina.

Avance y outro

Hasta aquí el capítulo de hoy, si te ha parecido interesante acuérdate de estar suscrito al canal de YouTube o a los dos pódcasts La Historia de España-Memorias Hispánicas, comenta y compártelo, y si te gusta mucho mi contenido puedes ayudarme a seguir adelante uniéndote a mi comunidad de Patreon, con membresías de YouTube y Spotify o donaciones únicas. En patreon.com/lahistoriaespana puedes disfrutar de accesos anticipados, recomendaciones bibliográficas, un canal exclusivo de mecenas en Discord o aparecer en los créditos, tienes enlaces en la descripción. En el siguiente episodio hablaré del proceso de arabización e islamización de al-Ándalus, ¡gracias por escucharme y hasta pronto!

Fuentes

Abboud-Haggar, Soha. “La fiscalidad en al-Andalus entre los siglos VIII y XII a través de las recopilaciones de sentencias de Ibn Sahl y de Ibn Qāsim al-Šaʽbī.” Espacio, Tiempo y Forma. Serie III, Historia Medieval 28 (2015): 23-40.

Abboud-Haggar, Soha. “Precedentes andalusíes en la fiscalidad de las comunidades mudéjares.” En la España medieval 31 (2008): 475-512.

Acién Almansa, Manuel, y Eduardo Manzano Moreno. “Organización social y administración política en al-Andalus bajo el emirato.” Territorio, Sociedad y Poder Anexo 2 (2009): 331-348.

Aguirre Cano, Víctor Manuel. “La guerra entre el emirato de Al Andalus y el reino de Asturias durante el reinado de Alfonso II (791-842).” Boletín de Letras del Real Instituto de Estudios Asturianos 63.173 (2009): 181-254.

Aillet, Cyrille. “Identifying the Rustamid Imamate. State Building and Urban Foundation through the Case of Tāhart.” Al-Masāq 33.1 (2021): 30-46.

Álvarez Palenzuela, Vicente Ángel, editor. Historia de España de la Edad Media. Ariel, 2011.

Barceló, Miquel. “Un estudio sobre la estructura fiscal y procedimientos contables del Emirato Omeya de Córdoba (138-300/755-912) y del Califato (300-366/912-976).” Acta historica et archaeologica mediaevalia (1984): 45-72.

Boubaya, Abdelkader. “Les rapports entre les Rostémides et l’émirat omeyyade d’al-Andalus” L’Algérie et l’Espagne: des ponts à travers l’histoire, editado por Jerónimo Páez, Editorial Almed, 2017, 15-20.

Brink, Stefan, y Neil S. Price, editores. The Viking World. Routledge, 2008.

Camarero Castellano, Inmaculada. “El azaque (zakat/sadaqa) de los rebaños en el Derecho Islámico.” Miscelánea de estudios árabes y hebraicos 58 (2009): 23-53.

Catlos, Brian A. Kingdoms of Faith: A New History of Islamic Spain. Oxford University Press, 2018.

Chalmeta, Pedro. “Economía, fiscalidad, dinero” Monnaies du haut Moyen Âge: Histoire et archéologie (péninsule Ibérique – Maghreb, VIIe-XIe siècle), editado por Philippe Sénac y Sébastien Gasc, Presses universitaires du Midi, 2015, 233-263.

Christys, Ann. Vikings in the South: Voyages to Iberia and the Mediterranean. Bloomsbury Publishing, 2015.

Collins, Roger. Caliphs and kings: Spain, 796-1031. John Wiley & Sons, 2012.

Curto Adrados, Iván. “La incursión vikinga en el Guadalquivir.” Desperta Ferro: Especiales 27 (2021): 70-75.

Emanuel Aguirre, Víctor. The Viking expeditions to Spain during the 9th century. Center for Middelalderstudier, Syddansk Universitet, Odense, 2013.

Fierro, Maribel, editora. The Routledge Handbook of Muslim Iberia. Routledge, 2020.

Franco Sánchez, Francisco. “The Andalusian economy in the times of Almanzor: administrative theory and economic reality through juridical and geographic sources.” Imago Temporis Medium Aevum II (2008): 83-112.

Guichard, Pierre. Esplendor y fragilidad de al-Ándalus. Universidad de Granada, 2015.

Gutiérrez Lloret, Sonia, Lorenzo Abad Casal, y Blanca Gamo Parras. “Eio, Iyyuh y el Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete): de sede episcopal a madîna islámica.” Les ciutats tardoantigues d’Hispania: cristianització i topografia / VI Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica, València, 8, 9 i 10 de maig de 2003 (2005): 345-370.

Kennedy, Hugh. Muslim Spain and Portugal: A political history of al-Andalus. Routledge, 2014.

Lévi-Provençal, Evariste, editor. España musulmana hasta la caída del califato de Córdoba (711-1031). Dirigida por Ramón Menéndez Pidal, vol. 4, Espasa-Calpe, 1957.

Lorenzo Jiménez, Jesús. La Dawla de los Banu Qasi: origen, auge y caída de una dinastía muladí en la frontera superior de al-Andalus. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2010.

Manzano Moreno, Eduardo. “Moneda y articulación social en al-Andalus en época omeya” Monnaies du haut Moyen Âge: Histoire et archéologie (péninsule Ibérique – Maghreb, VIIe-XIe siècle), editado por Philippe Sénac y Sébastien Gasc, Presses universitaires du Midi, 2015, 133-155.

Manzano Moreno, Eduardo. Conquistadores, emires y califas: Los omeyas y la formación de al-Andalus. Editorial Critica, 2006.

Manzano Moreno, Eduardo. Épocas Medievales. Dirigido por Josep Fontana y Ramón Villares, vol. 2, Crítica, 2009.

Marín, Manuela, editora. The Formation of Al-Andalus, Part 1: History and Society. Routledge, 2016.

Negre, Joan, y Josep Suñé. “Territorio, fiscalidad y actividad militar en la formación de un espacio fronterizo. La consolidación de Tortosa como límite extremo del al-Andalus omeya.” Anuario de Estudios Medievales 49.2 (2019): 705-740.

Salvatierra, Vicente, y Alberto Canto. Al-Ándalus, de la invasión al califato de Córdoba. Vol. 5. Editorial Síntesis, 2008.

Suñé, Josep. Gihad, fiscalidad y sociedad en la Península Ibérica (711-1172): evolución de la capacidad militar andalusí frente a los reinos y condados cristianos. 2017. Universidad de Barcelona, tesis doctoral.

Vallvé Bermejo, Joaquín. “Nasr, el valido de Abd al-Rahman II” Al-Qantara 6.1 (1985): 179-198.

Comentar