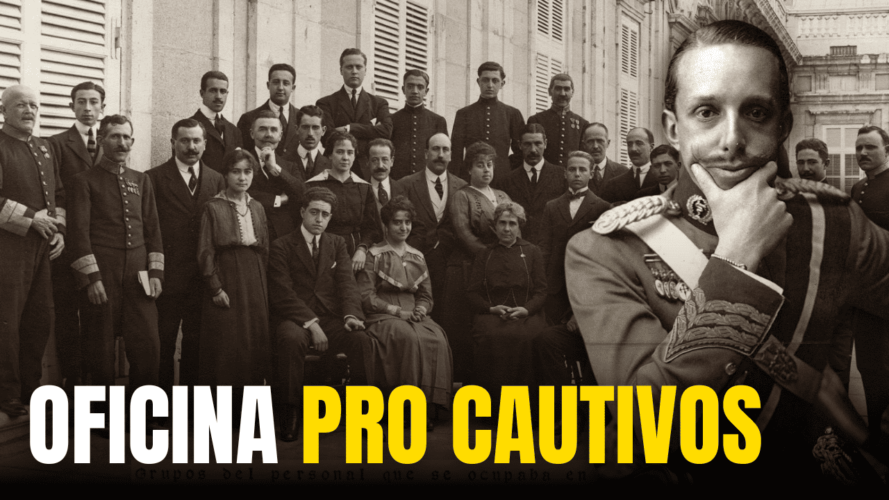

Esta historia es poco conocida, pero la España de Alfonso XIII solo estuvo detrás de la Cruz Roja como la organización que más ayuda humanitaria proporcionó a las personas involucradas en la Gran Guerra. Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y hoy te hablaré de la Oficina Pro Cautivos y las gestiones diplomáticas españolas, que salvaron miles de vidas y proporcionaron información a familias desesperadas por conocer el paradero de soldados y civiles desaparecidos.

- Una neutralidad española forzada

- Los orígenes y funcionamiento de la Oficina Pro Cautivos

- El papel de las embajadas españolas

- La búsqueda de desaparecidos

- Éxitos y fracasos en salvar vidas y liberaciones

- Visitas a campos de prisioneros

- La labor humanitaria en cifras

- Reconocimiento y valoración de la faceta humanitaria de Alfonso XIII

- Outro

- Fuentes

Una neutralidad española forzada

Antes de empezar, hay que decir que este es un episodio dedicado a Ruth Busto, la mayor mecenas del programa, que llevaba tiempo pidiéndome un vídeo sobre este tema. Muchas gracias por tu apoyo, Ruth, saludos para México, y el resto también podéis apoyarme en Patreon o con una donación. Como bien es sabido, España permaneció neutral en la Gran Guerra debido a la inestabilidad política de España, las secuelas del desastre del 98 y la guerra colonial en Marruecos, donde estaban estacionados la mayoría de los soldados españoles.

Además, el rey y muchos españoles eran francófilos o en general aliadófilos, mientras que entre la clase militar y política monárquica las posiciones proalemanas eran dominantes. La neutralidad de España era forzada por las circunstancias, un signo de debilidad e impotencia, pero también el resultado de una decisión concienzuda que evitó aventuras fantasiosas que salieron mal, como les ocurrió a países como Italia, Rumanía o Portugal. La economía española experimentó un notable desarrollo entre 1914 y 1918 porque podía hacer negocios con países beligerantes muy necesitados de todo, y el rey Alfonso XIII quería jugar de la mejor manera posible la baza de la neutralidad.

El monarca ambicionaba posicionarse como el mediador más apto para cuando llegase el momento de firmar la paz entre las potencias involucradas en la guerra. Trató de poner fin a las represalias contra soldados capturados y civiles, a la guerra submarina, o a los bombardeos sobre población civil, pero en esto y en ser el que organizaría una conferencia de paz fracasó. Con lo que sí marcó la diferencia fue con la labor humanitaria española. Ya en agosto de 1914, cuando parecía que los alemanes podrían conquistar París, el rey encargó llevar de forma anónima 500 francos al hospital militar de Bayona, y en la periferia de París impulsó la creación del Hospital Militar Español para los Heridos de la Guerra.

Los orígenes y funcionamiento de la Oficina Pro Cautivos

Las actividades humanitarias gestionadas desde el Palacio Real de Madrid empezaron de forma casual ya desde el inicio de la guerra, concretamente en la Secretaría Particular del rey, encabezada por Emilio María de Torres, licenciado en Derecho y Relaciones Internacionales. Pero la Oficina Pro Cautivos echó formalmente a rodar en julio de 1915, cuando se divulgó en el diario francés Le Petit Gironde la historia de una mujer que pidió ayuda al rey de España para encontrar a su marido, un soldado francés desaparecido en agosto de 1914. Finalmente, fue hallado en un campo de prisioneros de Alemania, y esta noticia esperanzadora hizo que las peticiones de información se incrementaran exponencialmente.

De 2.000 peticiones recibidas en enero de 1915, se pasó a 11.500 en agosto. Era un aluvión de cartas a responder y pesquisas diplomáticas que hacer, por eso Alfonso XIII decidió crear la Oficina Pro Cautivos, con el objetivo principal de localizar desaparecidos y prisioneros y devolverlos a su país con sus familias o informar si se encontraban bien o habían muerto. Esta decisión hay que entenderla como parte de una estrategia política para mejorar su imagen y la de España dentro y fuera de nuestras fronteras y para posicionar a España como mediadora en el fin del conflicto. No se trataba de una ayuda completamente desinteresada como algunos monárquicos han dejado caer.

La Oficina Pro Cautivos era una mezcla de iniciativa privada del rey e iniciativa estatal empleando la red diplomática española. La Oficina dependía del monarca y del presupuesto asignado a la Casa Real. Alfonso XIII gastó poco más de 200.000 pesetas de su patrimonio para las labores de la Oficina entre 1915 y 1921, y también hubo donativos para la causa humanitaria de particulares y empresas. Poco dinero para la gran actividad que llevó a cabo atendiendo a familias, sin discriminar por país de origen o credo.

Miles de cartas llegaban cada mes a palacio, se respondían ágilmente y se les asignaba un expediente a cada caso. La Oficina Pro Cautivos nació para localizar a desaparecidos, pero amplió sus actividades para hacer repatriaciones, gestionar correspondencia postal, donativos de libros de literatura española, envíos de ropas y alimentos, o remesas de dinero de familiares. Ante el volumen de peticiones, la Oficina llegó a emplear a 54 personas entre personal contratado y voluntarios que colaboraban de forma esporádica, tanto hombres como mujeres. Pero su tarea hubiera sido imposible sin la ayuda de más de 50 militares y 300 diplomáticos y personal de embajada.

El papel de las embajadas españolas

Las embajadas más activas en la labor humanitaria de España fueron las de Alemania, Austro-Hungría, Bélgica y Suiza. El embajador Polo de Bernabé en Berlín se quejaba de que recibía más de mil cartas diarias con peticiones sobre prisioneros y desaparecidos. La embajada española de Berna, Suiza, país donde se producían intercambios de prisioneros, tramitó más de 50.000 peticiones entre agosto de 1914 y diciembre de 1915, 102 cartas de media al día, cuando solo había seis trabajadores.

El embajador, ya un hombre mayor, se quejaba de tener que trabajar 14 horas todos los días de la semana y decía que su sede diplomática se había convertido en una agencia universal, pues igual se hacían repatriaciones y mandaban comida o ropas a prisioneros que recogían huérfanos de guerra. El embajador español en Viena, Antonio de Castro, comunicaba lo desbordada que estaba la embajada en septiembre de 1914: “Salimos, por lo menos yo, a 16 horas de trabajo todos los días, porque como a la representación oficiosa de Rusia y Serbia se ha añadido la de Bélgica, no sé cómo hacer. Diariamente recibo entre 50 a 60 telegramas, y más de 100 cartas, pidiéndome informes de individuos [prisioneros], de familias de rusos, serbios, belgas ¡y hasta de franceses!”

Al estallar la guerra, España pasó a representar en Alemania y el Imperio austro-húngaro los intereses de ciudadanos franceses, belgas, rusos, serbios y montenegrinos, aparte de los españoles, y en Suiza varias decenas de nacionalidades. Por medio de diplomáticos españoles, los países beligerantes en la Primera Guerra Mundial mantuvieron negociaciones de intercambios de prisioneros y proporcionaban información sobre prisioneros de guerra. La embajada española de Suiza canjeó solo en julio de 1915 a 3.691 sanitarios y 3.575 inválidos franceses por 898 sanitarios y 640 inválidos alemanes.

Alfonso XIII medió en 1918 para un canje de prisioneros portugueses y alemanes e hizo gestiones a favor de 800 niños serbios internados en Austria. En el Imperio otomano la influencia española era más limitada, pero se tomaron iniciativas para ayudar a judíos, drusos, y cristianos sirios, libaneses y armenios. Mención especial se merece el marqués de Villalobar, uno de los pocos embajadores que pudieron permanecer en la Bélgica ocupada por los alemanes.

Intervino para salvar las vidas de algunas personalidades importantes, como el general Leman, defensor de Lieja. Aún más importante fue su papel en garantizar el abastecimiento de alimentos y medicinas para siete millones de belgas y dos millones de franceses del territorio ocupado, con la colaboración del embajador estadounidense Herbert Hoover, futuro presidente del país. Cuando murió el marqués en 1926, se celebró un funeral de estado en Bélgica en su honor, y hoy tiene un busto en el Senado belga.

La búsqueda de desaparecidos

Como he dicho, la principal tarea de la Oficina Pro Cautivos era encontrar, vivos o muertos, a personas desaparecidas por las que familiares suyos preguntaban al rey. El volumen de cartas alcanzaba picos cuando se producían batallas especialmente sangrientas. Así se explica que por la batalla de Somme entre julio y noviembre de 1916 aumentasen las peticiones desde todas partes del Imperio británico. Desde Londres, la madre del soldado Reginald Woodward escribió en agosto rogando auxilio para encontrar a su único hijo, y en noviembre fue informada que se encontraba en un hospital de Alemania y se estaba recuperando bien.

Una niña francesa escribió esta carta: “Majestad, mamá llora a todas horas desde que su hermano está prisionero. Majestad, mamá ha recibido una carta en la que le dicen que él va a morir de hambre. Majestad, si quisiera enviarle a Suiza, pues hace 2 años que está prisionero y mamá va a enfermar con seguridad. Majestad, os lo agradezco por adelantado. Vuestra Servidora, Sylviane.” La Oficina logró encontrar al tío de la niña en un campamento de Hannover, Alemania, y el embajador español hizo las gestiones necesarias para repatriarlo vía Suiza.

Un serbio enrolado en el ejército francés escribió: “Vuestra Majestad. En primer lugar, considero mi deber más sagrado agradecerles en mi nombre y en el de mi familia en Serbia que, gracias a Su Alta Intermediación, obtuve las primeras noticias de mi familia en Kragujevac (Serbia), ocupada por los búlgaros, por esfuerzo de la embajada de España en Sofía. No sé cómo podría expresar la alegría indescriptible de mi familia espiritualmente bien martirizada que, al no haber sabido nada de mí durante 2 años y medio, me había dado por muerto y temían haberme perdido por completo.

Es la salvación espiritual de mis padres ancianos (cada uno de 84 años), lisiados y desvalidos; y si fuera feliz, como espero, de encontrar con vida a mi familia, será sólo por vuestro único mérito, Su Alta Majestad. ¿Existe un servicio humano más merecido?” Una española de nombre Rosario López contactó a Madrid por su hijo, recluta de Francia por nacer en Orán, la Argelia francesa. En marzo de 1915 solicitaba información para saber si su hijo Francisco López estaba prisionero o muerto. El embajador en Berlín encontró a tres prisioneros con ese nombre en Alemania y el secretario particular Emilio María de Torres pidió más información.

Le escribió de vuelta: “Señora: tengo el honor de informaros que, según las noticias que acabo de recibir de la Embajada de España en Berlín, un tal Francisco López, del 2″ regimiento de Zuavos, cuya madre se llama Águeda López, se encuentra prisionero en el campo de Erfurt. A pesar de que la filiación no coincide con la que usted proporciona sobre su hijo, le escribo por si, por azar, se tratase de él. A la espera de informes suyos más precisos, reciba, señora, mis respetuosos homenajes.” La carta no recibió respuesta. Se confirmaban los temores de la madre de que su hijo estaba muerto.

La esperanza es lo último que se pierde, así que, cuando familiares no recibían noticias de los suyos, frecuentemente se autoengañaban expresando que el desaparecido estaba prisionero y no le permitían comunicarse con su familia, o que había perdido la memoria o se encontraba inconsciente. Sin embargo, hay que decir que, lamentablemente, la inmensa mayoría de personas por las que preguntaban familiares en sus cartas a la Oficina Pro Cautivos, un 85% del total, o nunca se encontraron, informándose con un conciso ‘no hallado’, o se confirmó su muerte y lugar de enterramiento. Esa era la tragedia de una guerra brutal.

Éxitos y fracasos en salvar vidas y liberaciones

Las gestiones del rey Alfonso XIII y algunos embajadores consiguieron la liberación de algunos personajes relevantes y otros de anónimos. Por ejemplo, gracias a la intervención española el pianista polaco Arthur Rubinstein, el actor Maurice Chevalier, el bailarín y coreógrafo ruso Vaslav Nijinsky, o el corresponsal Dmitri Yanchevetski fueron liberados. También sacaron de su cautividad a dos notables historiadores, Henri Pienne y Paul Fredericq, por petición pública de un articulista español y otra aparte del rey de Bélgica.

La diplomacia española logró el indulto de condenados a muerte, por ejemplo, de dieciséis serbios y bosnios en Austria-Hungría tras tres largos años batallando por ellos. Alfonso XIII escribió al káiser Guillermo II una carta personal enviada con rapidez para evitar la ejecución en Bélgica de algunas personas que ayudaron a prisioneros a escapar: “El más hermoso privilegio del señorío es el de perdonar. Te quedaría íntimamente agradecido si indultases a la condesa de Belleville y a las otras damas que, según se nos ha dicho, van a ser ejecutadas el lunes. Tu fiel hermano y primo.”

Esta lección de moralidad por parte de un monarca más joven que él debió costar de tragar al emperador alemán, pero cedió gracias a la postura de su esposa. En cambio, no pudieron salvar la vida de una profesora de enfermeras británica llamada Edith Cavell, ejecutada por los alemanes en la Bélgica ocupada por ayudar en fugas de prisioneros. Si las negociaciones para un indulto no se hubieran solicitado al embajador estadounidense, que se encontraba esos días enfermo y perdió días decisivos, y en su lugar se hubiera pedido ayuda a tiempo al embajador español, su ejecución se habría podido evitar.

Igual que el rey británico Jorge V, Alfonso XIII trató de salvar la vida del zar y la familia Romanov por vías diplomáticas después de que el zar se viera forzado a renunciar al trono, pero tales intentos fracasaron. El 23 de marzo de 1917, el embajador ruso en España Iván Kudáshev envió a Petrogrado un cable que decía: “Urgente y muy confidencial. A mi regreso hoy de Andalucía me ha llamado el rey. A Su Majestad le preocupa mucho el destino de la familia imperial y, por otro lado, teme que la estancia del soberano, que ha renunciado al trono, en Rusia, pueda provocar una revolución y un gran derramamiento de sangre.

Aunque la conversación tuvo carácter privado y el rey me pidió que no informara, no obstante, considero mi deber advertirle de que al embajador español le encargarán dirigirse al Gobierno provisional para hablar del destino de la familia imperial.” A Europa llegaron informaciones confusas de que el antiguo emperador había sido ejecutado, pero que su esposa e hijos seguían vivos. Por eso, el monarca español no desfalleció en sus intentos de rescatarlos y ofreció asilo. Tiempo más tarde se confirmaría la muerte de toda la familia del zar.

Visitas a campos de prisioneros

Una parte del trabajo humanitario y del rol neutral de España en la Primera Guerra Mundial fue el de inspeccionar campos de prisioneros para garantizar que no se vulneraran las convenciones de La Haya. Observadores del Ejército de Tierra y Armada, diplomáticos y médicos visitaron campos de prisioneros de Francia, Alemania, Austria-Hungría, Italia, Turquía y Bulgaria. Revisaban el acondicionamiento y las condiciones higiénicas de los campos de prisioneros, el trato que recibían, la alimentación, qué servicios médicos y de culto tenían, o qué actividades de ocio podían disfrutar los cautivos. Hacían entrevistas individuales a prisioneros para escuchar sus quejas.

La información que recogían de los campos de prisioneros la trasladaban luego a los países de origen de los prisioneros y hacían peticiones de mejoras al gobierno pertinente. Fundamentalmente las visitas se produjeron en Alemania en favor de prisioneros franceses y belgas y en Austria-Hungría para ver cómo estaban los prisioneros rusos y serbios. Como curiosidad, entre los prisioneros serbios se encontraban judíos sefardíes que hablaban perfecto español.

En su visita al campo alemán Münster II, con unos 12.000 prisioneros, el capitán español Antonio Adrados informó en un reporte de 1916: “La alimentación en estos campos es de las más insuficientes. Los hombres están hambrientos. Los prisioneros rusos son tratados con una brutalidad indignante: atados al poste de castigo; zurrados a cintarazos; bastonazos, culatazos, si no obedecen las órdenes, las más contrarias a las leyes de la guerra. En Dun-sur-Meuse, son rusos los prisioneros obligados a trasladar las municiones, desde los trenes de vía ancha a los convoyes de ferrocarril de vía estrecha, que las llevan hasta el frente. En cuanto intentan sustraerse a esta obligación, son golpeados, castigados, privados de comida […]. Es vida de esclavos.”

En general, los campos alemanes eran los peores. El embajador en Berlín Polo de Bernabé consiguió en marzo de 1915 que el gobierno alemán pasase a permitir que los prisioneros escribiesen dos cartas al mes y tres tarjetas postales por semana. Francia, en reciprocidad, adoptó el mismo trato. El trato a prisioneros en Italia era el mejor, pues estaban repartidos en numerosas poblaciones en vez de juntarlos en grandes campos de concentración, les permitían bañarse a diario, leer periódicos, escribir cuatro cartas al mes, o hacer excursiones.

Otro lugar donde se sintió el humanitarismo español fue en África. El ejército alemán de Camerún fue derrotado por los franceses y se vio obligado a refugiarse en Guinea Ecuatorial, entonces colonia española. Fue una llegada masiva de 17.000 personas entre civiles y militares alemanes y africanos que servían al Imperio germano. Fueron trasladados a la isla de Fernando Poo, tratados por médicos de la marina española, y su presencia obligó a construir un campamento de refugiados tomando medidas para prevenir epidemias. Al cabo de un tiempo la mayoría de los alemanes fueron evacuados a España, mientras que los africanos permanecieron allí.

La labor humanitaria en cifras

Las labores de la Oficina Pro Cautivos continuaron más allá de la guerra, pero con una importante disminución en los empleados y las cartas que recibían. Su actividad terminó al finalizar febrero de 1921. Si ponemos cifras a la labor humanitaria de España en la Primera Guerra Mundial a través de la Oficina Pro Cautivos y de sus diplomáticos, el balance es muy notable. Observadores españoles colaboraron estrechamente con Cruz Roja e hicieron unas 3.000 visitas a campos de prisioneros para controlar que el trato que recibieran fuera acorde al derecho internacional.

Los 54 colaboradores de la Oficina Pro Cautivos generaron casi medio millón de documentos en los archivos estatales. Atendieron solicitudes sobre 111.000 prisioneros de guerra o desaparecidos franceses y belgas, unos 15.000 alemanes y austro-húngaros, 7.950 británicos, 6.350 italianos, además de centenares de rusos, portugueses, estadounidenses, serbios, o rumanos. Hicieron 16.560 solicitudes de repatriación de militares y más de 60.000 para civiles cautivos, y consiguieron el indulto a la pena capital para al menos un centenar de personas.

Reconocimiento y valoración de la faceta humanitaria de Alfonso XIII

Las acciones humanitarias españolas encabezadas por Alfonso XIII lograron mejorar el prestigio del rey y de España fuera del país, sobre todo en Francia y Bélgica por ser sus ciudadanos quienes más ayuda recibieron. Multitudes agradecidas quisieron ver a los reyes de España en su visita a Bélgica en 1923, y Francia y Bélgica concedieron condecoraciones al personal de la Oficina Pro Cautivos en 1919. Hasta el diario socialista L’Humanité elogió los esfuerzos humanitarios de Alfonso XIII.

Por eso no extraña que, cuando el rey se exilió de España al proclamarse la Segunda República y viajó a Francia, fue recibido por grandes multitudes de miles de franceses, expectantes por el acontecimiento, pero también agradecidos porque aún recordaban la ayuda del monarca español durante la Gran Guerra. En cambio, la opinión pública española no conoció mucho esta faceta del monarca, porque fue una acción más proyectada hacia el exterior. Como no podía ser de otra forma, principalmente fueron publicaciones monárquicas y conservadoras como El Herlado de Madrid, La Época, El Universo, o El Imparcial las que se hicieron eco del humanitarismo dirigido por el rey de España.

Por su labor humanitaria Alfonso XIII fue propuesto para el Premio Nobel de la Paz, pero no pudo ganar frente al Comité Internacional de Cruz Roja, que se llevó el galardón en 1917. En los otros años del conflicto no se otorgó el premio o quedó desierto, y cuando un francés agradecido por su ayuda y un español presentaron de nuevo la propuesta para que recibiera el Premio Nobel de la Paz en 1933, la imagen del rey exiliado no estaba en su mejor momento y no tuvieron en cuenta sus méritos pasados. Tampoco los noruegos querían que pareciera que se entrometían en la política española en contra de la República.

El biógrafo de Alfonso XIII, Julián Cortés Cabanillas, le preguntó al exmonarca cuál fue el acontecimiento de mayor trascendencia de su reinado y el que más benefició a España. Sin vacilar un momento, Alfonso respondió: “La neutralidad durante la Gran Guerra. Y no sólo por las vidas conservadas y por las utilidades recibidas, sino también porque España se evitó los horrores de una paz, cimentada tan falsamente. […] Junto a los beneficios económicos derivados de la neutralidad, yo aproveché la triste oportunidad para demostrar la generosidad cristiana de España y su gran espíritu humanitario, haciendo directamente o por medio de mi Gobierno cuanto me era posible para salvar vidas en cualquiera de los países beligerantes, devolver el mayor número de prisioneros a sus respectivos hogares y garantizar el libre paso de los barcos-hospitales.”

Probablemente sea imposible contradecir a Alfonso XIII en que la neutralidad de España y su labor humanitaria en la Primera Guerra Mundial fue el aspecto más positivo de su reinado, porque, por lo demás, se le pueden criticar muchas cosas a él y a toda la clase dirigente española de la época. Para evitar caer en pura propaganda monárquica, hay que reparar en el hecho de que ese humanitarismo no lo tuvo con los marroquíes, contra los que llegó a emplear armas químicas, ni con las levas de españoles que mandó a esa absurda guerra colonial. Así que, o fue un hipócrita que solo empleó el humanitarismo para lavar su imagen fuera de España, o como mínimo no fue consistente en su preocupación por la vida y un trato decente para todo ser humano.

Outro

Si te ha gustado el episodio, dale a me gusta para ayudar en su difusión y coméntame si conocías esta historia. Si quieres tener poder para elegir temas a tratar en el programa o gozar de reconocimiento y acceso anticipado a todo mi contenido, te animo a unirte a mi comunidad de mecenas en patreon.com/lahistoriaespana. Tienes enlace a esto y otros sitios de interés, como la página web del programa y su tienda de productos o el servidor de Discord, abajo en la descripción. ¡Suscríbete para no perderte nada, y hasta la próxima!

Fuentes

Cortés-Cabanillas, Julián. Alfonso XIII: vida, confesiones y muerte. Editorial Juventud, 1966.

Gonzalo Miguel Vidales, David. España ante la Gran Guerra: La Oficina Pro-cautivos de Alfonso XIII. 2022. Universidad de Valladolid, trabajo de fin de grado.

Navarro Suay, Ricardo, y Juan F. Plaza Torres. “Una «hazaña prácticamente desconocida»: la participación de médicos militares españoles en la Primera Guerra Mundial.” Sanidad Militar 70.1 (2014): 51-57.

Pando Despierto, Juan. Un rey para la esperanza. La España humanitaria de Alfonso XIII en la Gran Guerra. Temas de Hoy, 2002.

Ramos Fernández, Fernando, y David Caldevilla Domínguez. “Dos caras de España en la I Guerra Mundial: De la mediación humanitaria de Alfonso XIII al suministro logístico a ambos bandos.” Historia y comunicación social 18 (2013): 223-244.

Rodríguez Dávila, Javier. La labor humanitaria de España durante la Gran Guerra: Alfonso XIII y la Oficina Pro-Cautivos. 2015. Universidad Autónoma de Madrid, trabajo de fin de máster.

Tusell, Javier, y Genoveva García Queipo de Llano. Alfonso XIII. El rey polémico. Taurus, 2012.

Volosyuk, Olga, editora. Испания и Россия: дипломатия и диалог культур. Три столетия отношений. España y Rusia: diplomacia y diálogo de culturas. Tres siglos de relaciones. Indrik, 2019.

Comentar