Este es el episodio 64 llamado Cómo el feudalismo hizo perder la libertad a todos y en este episodio aprenderás:

- Pérdida de libertades de la Alta a la Plena Edad Media

- Dominación por violencia coercitiva

- Dominación económica

- Dominación institucional y legal

- Dominación espacial

- Dominación ideológica

- Dominación por alteridad

- Dominación patriarcal y sexual

- Resistencias a la dominación

- El Veredicto: Las claves del fracaso de las comunidades campesinas libres

- Avance y outro

- Fuentes

Pérdida de libertades de la Alta a la Plena Edad Media

Si pensamos en una foto fija de cómo estaban las sociedades cristianas ibéricas del año 900 y las del 1200, podemos observar que las jerarquías y desigualdades se acentuaron notablemente, al extenderse y consolidarse el dominio de señores laicos y eclesiásticos. En general se perdieron libertades. La libertad no solo está definida de forma negativa como la ausencia de dominación y de jerarquías coercitivas, sino también de forma positiva como la capacidad de autogobernarse, de asociarse y cooperar por voluntad propia, y de desarrollar plenamente el potencial individual sin pisar la libertad de otros.

Es decir, la libertad no solo es “estar libre de”, sino “libertad para”, la capacidad efectiva para ser dueño de nuestro destino. Los campesinos perdieron autonomía individual y colectiva por la creciente intromisión señorial. Perdieron cierto control sobre las tierras comunales, las soluciones de justicia negociada entre vecinos se vieron gradualmente desplazadas por tribunales externos, y la autogestión social y productiva comunitaria e individual se vieron reducidas.

Como debían pagar rentas, perdían control sobre qué producían y los frutos de su trabajo. Muchos campesinos perdieron la propiedad de su tierra y perdieron libertad de movimiento al quedar sujetos a la explotación en la que trabajaban. El vínculo con un señor frecuentemente se transmitía de forma hereditaria, eliminándose así la posibilidad de cambiar de señor o de simplemente no tener uno.

Se veían limitados por un marco legal sobre el que podían negociar, pero que en última instancia estaba diseñado para beneficiar a los poderosos, y la amenaza de la violencia física estaba siempre presente para desalentar desafíos a la autoridad. La presencia local y el control ideológico eclesiástico se hizo más fuerte en la Plena Edad Media, con lo que hubo una mayor dominación y vigilancia de las mentes de los explotados. Además, los señores ejercieron un mayor control sobre las estrategias de reproducción familiar campesina, como con quién se casaban o cómo repartían la herencia.

Las jerarquías son jaulas también para quienes ocupan las posiciones dominantes, aunque de un modo menos negativo que para los explotados, claro. Los nobles estaban atados a otros por juramentos de fidelidad y relaciones de clientela, las opciones de qué hacer con su vida eran muy limitadas, y su vida podía estar en riesgo por participación en guerras o por intrigas. Además, podían vivir más presos de obligaciones familiares que muchos campesinos, y el estilo de vida y distribución de riqueza entre vasallos que se esperaba de ellos podía hacer que terminasen endeudados.

Del clero se esperaba unas creencias no alejadas de las consideradas ortodoxas por la Iglesia católica y un comportamiento moral determinado. Muchos estaban reprimidos sexualmente por los cambios introducidos desde el siglo XI, y debían vivir bajo las reglas de una comunidad monástica o la vigilancia de algún superior. Las élites perdieron la posibilidad de aprovecharse de un mundo con relaciones sociales más sanas y de más desarrollos técnicos por la explotación económica y limitaciones en el desarrollo intelectual y profesional que introducían en las masas de trabajadores.

Por tanto, al mismo tiempo que apretaban las cadenas que ataban a los dominados, también se estaban poniendo cadenas a ellos mismos. Dicho esto, tampoco quiero presentar una imagen demasiado catastrofista del paso de la Alta a la Plena Edad Media, entre otras cosas porque muchas libertades quedaron más restringidas en la Edad Moderna y todavía más en la Edad Contemporánea. Hoy, por ejemplo, gozamos de muchas cosas impensables en la Edad Media, pero estamos mucho peor en términos de estar libres de control social. Piensa en la vigilancia masiva que hay con cámaras de seguridad, policías y espionaje digital.

Además, la mayoría de los campesinos hispanos gozaban de más libertad y mayor potencial de movilidad social que la mayoría de los campesinos europeos. Por otra parte, en regiones como Galicia, Asturias, las zonas más próximas a León o los condados catalanes el control señorial ya era bastante fuerte en el siglo X, por lo que los cambios no fueron demasiado de sopetón, y aunque la explotación señorial aumentó notablemente en el siglo XI, luego tendió a estabilizarse. Eso significaba que algunos campesinos también podían llegar a enriquecerse.

Ya vimos en el episodio 63, sobre qué es el feudalismo, que bajo la lógica económica tributaria se incentivaba el crecimiento económico y especialización, que benefició especialmente a las élites que vivían del trabajo de los demás, pero también a muchos de los dominados. Ni era habitual estar en los límites del umbral de subsistencia ni tampoco los señores empleaban la violencia física contra los dominados de manera regular. Para facilitar la comprensión, voy a separar varios modos de dominación según qué mecanismo me parece que es el principal, pero es frecuente que haya solapamientos con otras categorías.

Eso por otra parte refuerza la importancia de la interseccionalidad, la herramienta que sirve para examinar cómo múltiples formas de desigualdad interactúan entre sí y afectan de forma distinta a las personas, porque no es lo mismo un obispo de origen nobiliario que un párroco de pueblo o una reina que una campesina aparcera o que una judía de una familia de mercaderes.

Dominación por violencia coercitiva

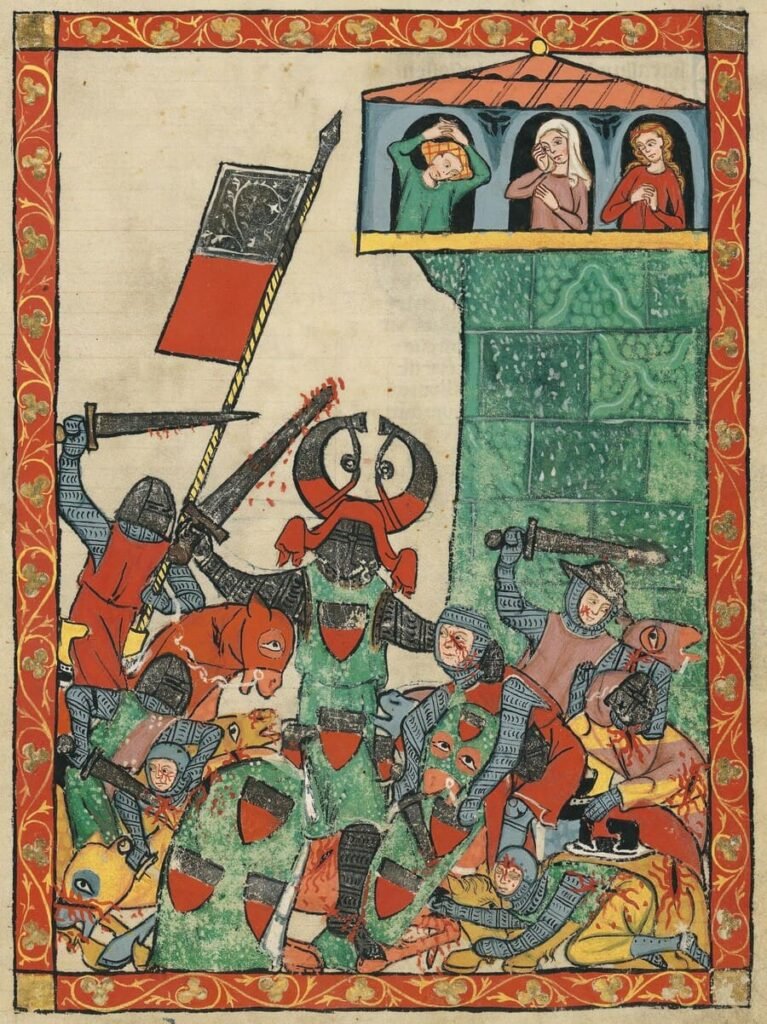

El modo de dominación más básico es aquel basado en la amenaza o uso de la fuerza física. Esta tenía una vertiente interna de sometimiento de los campesinos y una vertiente externa de conquistas, y ambas servían para reforzar el orden feudal o señorial. La guerra fue una herramienta indispensable en los procesos de formación estatal, la expansión de las relaciones económicas señoriales y el enriquecimiento y construcción del poder de numerosas familias.

En la Europa feudal el monopolio de la violencia no estaba reservado al Estado, sino al conjunto de nobles que disponían o formaban parte de ejércitos privados. De este modo quitaban al grueso de la población capacidades para defenderse a sí mismos. Fue en la Plena Edad Media cuando se definió mejor la aristocracia como una clase guerrera y hereditaria separada de los campesinos, aunque en realidad en la guerra se movilizase a más reclutas que solo a los nobles. Tal especialización hacía que fuera más fácil que los dominados interiorizasen las jerarquías como naturales.

Los ataques musulmanes y vikingos y, más importante aún, la propia violencia que generaban los señores feudales inducía a los campesinos a buscar la protección militar ofrecida por un señor con su castillo y mesnada como un mal menor. Los señores podían movilizar a sus hombres contra territorios de otro señor por los beneficios materiales que podían obtener en tierras y hombres y para reforzar la solidaridad de grupo de sus redes clientelares.

Lejos de ser un fallo del sistema, era una práctica que contribuía a la reproducción social del orden señorial, porque los señores feudales ofrecían protección a los campesinos de otros señores como ellos. Era como elegir a qué gánster pagarle tributo. Las sociedades feudales eran expansivas por naturaleza, puesto que la clase dominante tenía la guerra como una de sus bases económicas y fuentes de legitimación. Los saqueos y conquistas permitían que obtuvieran tierras, personas sujetas al pago de rentas y tributos y cautivos y esclavos que podían quedarse o repartir entre su clientela.

El cobro de parias de los reinos de taifas bajo amenaza de guerra si no lo hacían introdujo un flujo de monedas muy importante en el norte cristiano que agudizó notablemente las diferencias socioeconómicas en beneficio de señores laicos y la Iglesia. Se produjo un efecto de bumerán imperial con la explotación y conquista feudal de al-Ándalus, porque con el sometimiento de los andalusíes las élites cristianas ampliaron su patrimonio y redes clientelares, construyeron más monasterios y castillos, y perfeccionaron los mecanismos para exprimir al campesinado.

Se dedicaba una elevada proporción de las rentas señoriales a la guerra, en vez de invertir en mejorar el bienestar del pueblo. La conquista y colonización de al-Ándalus no creó un patrón de subordinación política y económica entre un centro y una periferia, sino que reproducía la sociedad señorial en las tierras conquistadas. Se puede describir como un colonialismo de poblamiento por la limpieza étnica parcial o total de los conquistados. Por medio de la fuerza militar y coerción legal se produjeron esclavizaciones, deportaciones y desposesiones de propiedad.

Hubo musulmanes que prefirieron abandonar su tierra para no someterse al dominio cristiano, otras veces al principio se quedaban por pactos de capitulación pero por el hostigamiento que sufrían se iban, y en otras ocasiones eran los cristianos los que los expulsaban por la fuerza. Ser cristiano no te salvaba del mal trato, porque la población mozárabe también sufrió empobrecimiento y acoso de los dominantes para conseguir sus propiedades mediante donaciones o compras y convertirlos en arrendatarios, lo mismo que ocurrió entre el campesinado cristiano del norte.

El momento de la conquista era perfecto para hacer tabula rasa en beneficio de los aristócratas y las instituciones eclesiásticas que dirigían el esfuerzo bélico. De este modo, se hacía un reparto de tierras bajo criterios de rango social, influencia política, aportación en la empresa militar y capacidad de movilizar mano de obra y animales para trabajar las tierras. Era una colonización dirigida por las élites que reproducían o agravaban las desigualdades de las sociedades conquistadoras en los nuevos territorios.

Lo que de manera errónea se ha llamado repoblación en realidad provocó despoblamiento en las zonas conquistadas, ya que las pérdidas demográficas no podían siquiera ser compensadas con inmigrantes de otras partes de Europa. Eso era así por las limitaciones demográficas que tenían y porque las élites preferían menos población con más concentración de la propiedad en pocas manos para mantener un dominio señorial fuerte. En las sociedades jerárquicas las clases dominantes no buscan la máxima eficiencia económica ni el mayor bienestar general, sino afianzar su posición en la cúspide de la sociedad.

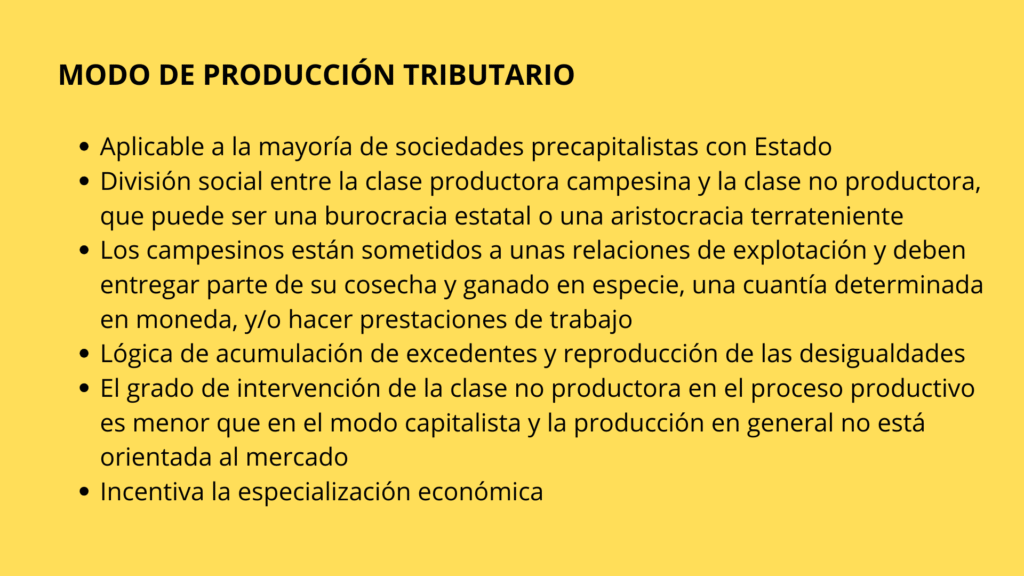

Dominación económica

La dominación económica consiste en la estructuración de las relaciones económicas de un modo en que una minoría extrae recursos de los productores. Los señores feudales no eran meros rentistas de tierras, sino que controlaban también a las personas que las trabajaban. Si bien las tierras ibéricas cristianas altomedievales se caracterizaban por el predominio de los pequeños y medianos propietarios, para el siglo XI ya podemos afirmar que la mayoría de los campesinos eran legalmente arrendatarios de las tierras de un señor.

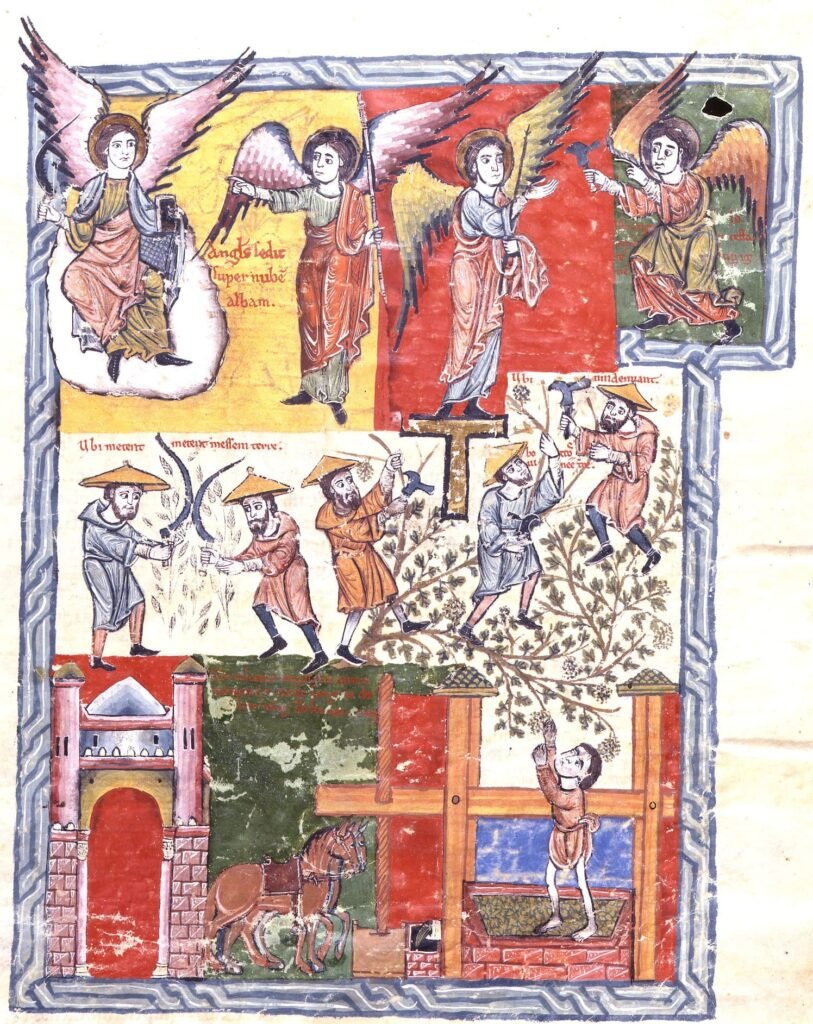

Entraron así en relaciones económicas tributarias de tipo feudal, con una clase dirigente no productora que se apropiaba de parte de los excedentes producidos por los campesinos a través de un conjunto de mecanismos coercitivos e ideológicos. Esto es lo que se conoce como renta feudal, que veremos en más detalle en el próximo episodio. De momento, debes saber que los señores podían exigir las rentas de tres modos distintos:

En especie, es decir, entregando una parte de la cosecha y ganado; en moneda, un fenómeno poco habitual, pero que fue haciéndose más común a medida que se desarrollaba y monetizaba la economía; o en prestaciones de trabajo, trabajo gratuito como arar o cosechar las tierras reservadas para la explotación directa del señor o participar en tareas como la construcción de castillos.

Estas últimas solían consistir en menos de diez días de trabajo al año, por lo que su importancia material era limitada, pero sí que tenían una alta carga simbólica y se consideraban muy degradantes. Por eso los caballeros, clérigos y oficiales a veces podían quedar exentos de ellos o contrataban a un campesino para cumplir con esos trabajos en su nombre. Como las relaciones señoriales se construían a nivel local, había una enorme variedad de grados de sometimiento económico y jurídico de los campesinos.

Sin embargo, existían dos rentas que se generalizaron en el siglo XI: el diezmo eclesiástico y el diezmo castral, que podía recibir otros nombres como novena, undécima o tasca. Mientras que el 10% que se cobraba la Iglesia estaba legitimado ideológicamente como una obligación moral de los cristianos con Dios y perduró durante siglos, el diezmo de los señores laicos perdió su carácter sistemático y frecuentemente se conmutó por un pago fijo en especie.

Esos eran los fundamentos de la economía señorial, pero había otras formas de dominación económica. Los señores influían en el proceso productivo por medio de la organización del espacio productivo, es decir, el decidir sobre los espacios de cultivo y los lugares de residencia, e influían por medio de sus exigencias, por la composición de la renta y el calendario de pagos. Si demandaban la renta en trigo, eso podía hacer difícil que los campesinos diversificasen sus cultivos. Con sus exigencias los señores limitaban la autonomía de los campesinos para decidir cómo emplear su tiempo.

Algunos señores estipulaban en sus acuerdos que los campesinos sometidos les tenían que ofrecer la cosecha primero a ellos para ver si la compraban. Los campesinos tenían la obligación de albergar y alimentar a su señor o a sus hombres y de pagar un tributo de reconocimiento del derecho a cultivar y vivir en la tierra de un señor, como un recordatorio de que la tierra que trabajaban no era de su propiedad. Para remarcar su sumisión, los explotados debían llevar ellos mismos las rentas a pagar al centro de recaudación señorial.

Por su capacidad económica, nobles e instituciones eclesiásticas solían ser los propietarios de molinos, hornos y prensas de vino, y los que usaban estas infraestructuras debían pagar por su uso. Aparte había tasas sobre el tránsito y venta de mercancías, el movimiento de ganado entre praderas y otras cargas, con lo que es falsa esa idea de que los campesinos del feudalismo estaban sometidos a una baja presión fiscal.

La deuda fue uno de los mecanismos más importantes en la pauperización del campesinado y la pérdida de sus libertades y tierras. Según el antropólogo David Graeber, la deuda es el sistema de intercambio comercial más antiguo del mundo, anterior al trueque y al dinero. Los señores feudales y campesinos prósperos transformaron la ayuda mutua solidaria entre vecinos y el sentimiento de endeudamiento moral de las sociedades poco jerarquizadas en obligaciones precisas.

La deuda no es solo económica, sino que genera obligación personal y subordinación social. Permite que una transacción entre aparentes iguales se convierta en una relación de dependencia jerárquica. Cuando a un vecino le imponían el pago de una multa judicial o cuando ocurrían crisis alimentarias por malas cosechas, los poderosos se frotaban las manos porque era una oportunidad para establecer relaciones de explotación con más campesinos.

Empleando préstamos llamados renovo, los que tenían recursos daban comida, dinero, semillas o animales a los desafortunados a cambio de que pusieran sus tierras u otros bienes como garantía de pago. La feudalización llevó a un debilitamiento de los lazos horizontales entre iguales. Del mismo modo que los préstamos entre campesinos de rango similar disminuyeron desde el siglo X, los intercambios de bienes entre campesinos disminuyeron y aumentó la circulación de bienes de arriba abajo, porque el poder señorial requería que la riqueza fuera exhibida y puesta en movimiento para mantener y expresar lazos de dependencia.

Dominación institucional y legal

Esta forma de dominación se basa en la creación y formalización de instituciones, jerarquías y normas. La construcción de los poderes estatales se hizo creando y extendiendo redes de relaciones personales de patronazgo y clientela. Como ya remarqué en otras ocasiones, no existía un juego de suma cero entre la monarquía, la nobleza y la Iglesia. Podían producirse luchas de poder entre facciones para cambiar la distribución del poder, pero estaban aliados para reforzarse mutuamente y mantener explotados a los campesinos.

Una de las claves para entender cómo las sociedades medievales se hicieron menos libres es que señores laicos y eclesiásticos que ya tenían un cierto patrimonio y personas sometidas integraron a campesinos prósperos o figuras locales preeminentes en su entramado de poder. Esto se hacía mediante confirmaciones del rey de las propiedades y jurisdicciones, permutas de bienes, donaciones o acuerdos de fidelidad por escrito. Todo esto ya lo hablé en el episodio 48, Sociedad, poder y economía del Reino asturleonés. Parte 1.

La figura de mayor rango aumentaba su autoridad, riqueza y personas fieles, mientras que la de menor rango ganaba protección legal, se diferenciaba más de sus vecinos campesinos, podía aumentar su área de actuación e influencia y obtener beneficios materiales. Con estos procesos se fortalecían las jerarquías sociales a nivel estatal, regional, comarcal y local. La tendencia natural de las desigualdades económicas y de autoridad es que se ensanchen por las propias dinámicas del sistema, porque se reproducen unas relaciones jerárquicas que benefician a la clase dominante.

Unos se beneficiaron más que otros, claro, porque dentro del grupo que llamamos de nobles encontramos a la alta nobleza, que disponía de muchas propiedades, hombres y una cercanía al soberano, y la baja nobleza, que originalmente eran esos campesinos prósperos con capacidad para comprarse un caballo y participar así en la guerra como vasallo de un señor. Generalmente, en los fueros y en los juicios la clase social de los caballeros tenía una serie de privilegios que otros vecinos no tenían. La distinción entre noble y no noble reemplazó a la dicotomía entre libre y no libre como criterio principal de rango.

La sujeción jurídica de los campesinos en la Plena Edad Media se expresó en distintos grados, que iban desde la esclavitud hasta formas de sometimiento menos restrictivas. La esclavitud agrícola subsistió en fincas de explotación directa señorial, pero fue en declive gradual hasta ser testimonial en el siglo XIII. En cambio, la esclavitud doméstica se mantuvo durante toda la Edad Media. Los esclavos eran personas privadas en el grado máximo de libertad. No solo hablo de su trabajo, sino su vida familiar y sus vínculos comunitarios, porque eran bienes transmitibles que podían ser separados de sus familias y no podían participar en los concejos y asambleas.

Unos pocos campesinos propietarios libres conservaron su estatus y pudieron acceder a la nobleza, pero la mayoría quedaron sujetos a la obediencia y pago de rentas a un señor. En la práctica, muchos campesinos arrendatarios teóricamente libres terminaron asemejándose a los siervos. Ya para los juristas del siglo XIII era difícil definir la servidumbre, por la diversidad local de la condición de los campesinos y las actuaciones de los Estados, pero a grandes rasgos un siervo se define por ser una condición hereditaria, por la incapacidad de poseer bienes raíces, y por ser inseparable el siervo de la explotación agraria que trabajaba.

Los siervos tenían limitada su libertad de movimiento y de cambiar de señor, aunque por otro lado trabajaban sus tierras con notable autonomía y disfrutaban de un acceso estable a la tierra, siendo muy difícil que el señor les quitase su medio de sustento. Los señores feudales podían tener la última palabra sobre con quién se casaban los campesinos a su servicio, para evitar matrimonios entre campesinos de distinto señor que pudieran provocar usurpaciones patrimoniales. De este modo los campesinos veían limitadas sus parejas potenciales.

En la Edad Media central avanzó el principio de primogenitura del hijo varón en las herencias, en sustitución de los repartos entre hijos e hijas del periodo anterior. Este cambio en las estrategias familiares ocurrió por presión de señores que querían asegurarse de que percibirían unas mismas rentas y no se ponía en peligro la sostenibilidad de una explotación agraria por tener demasiados campesinos en ella. Los varones no primogénitos y las mujeres eran compensados con dinero o una parte mayor de los bienes muebles.

Este reparto aumentaba la dependencia de las mujeres respecto a su marido e inducía a los hijos segundones a roturar nuevas tierras para beneficio del señor o emigrar a la ciudad o a tierras conquistadas de al-Ándalus. Sin embargo, la implantación de la primogenitura fue muy desigual según las regiones. En Cataluña se generalizó, mientras que en los reinos de León y Castilla o en Navarra lo habitual siguió siendo el reparto de la herencia entre todos los hijos e hijas.

Por otro lado, en el siglo XI se construyó la Iglesia católica centralizada como una especie de Estado sin fronteras que conocemos hoy, pero el tema de la reforma gregoriana lo explicaré en detalle en un futuro episodio, así que suscríbete para no perdértelo y dale a me gusta si estás disfrutando del vídeo. Los reformistas querían acabar con el control de reyes y condes sobre el nombramiento de obispos, es decir, independizar más a la jerarquía eclesiástica del poder secular, y a su vez hacer que el Papa de Roma participase en los nombramientos de obispos y que estos obispos tuvieran autoridad sobre todos los clérigos de su diócesis.

Para ello pusieron bajo control de los obispos y de grandes abadías las iglesias y monasterios de propietarios particulares como aristócratas, notables locales y comunidades campesinas. Eso significa que hasta entonces los propietarios de estas instituciones se quedaban con las rentas, ofrendas o donaciones piadosas que recibían. El sometimiento se pudo hacer gracias al desarrollo de unas ideas para legitimar la centralización, compras y donaciones de los particulares bajo presión, donaciones por la creencia de que así salvaban su alma o para que el obispo o abad se convirtiera en su señor.

La jerarquización de la Iglesia y su visión de la cristiandad ayudaban al mismo tiempo a reforzar la jerarquización de las estructuras seculares. Dicho esto, hubo límites a las reformas. Las comunidades locales podían tener la potestad de nombrar a su párroco, y los que cedían la propiedad de una iglesia o monasterio solían añadir cláusulas favorables a ellos. El pulso del cristianismo primitivo, más igualitario y comunal, no murió y se manifestó con diversos movimientos reformistas y la aparición de corrientes opuestas al Papa de Roma.

La Plena Edad Media asistió a una pérdida de autonomía de las comunidades campesinas para resolver sus propios asuntos. Eso era porque los reyes y señores feudales se atribuyeron la potestad de administrar justicia. En vez de vecinos respetables actuando como jueces de forma puntual, se produjo una profesionalización y clericalización de la magistratura. Como ya comenté en el episodio 58, Alfonso V y el Fuero de León de 1017, la justicia es un poderoso instrumento de las élites en la lucha de clases.

En ese caso, no solo para revestir de legitimidad el robo a los más débiles, sino porque las multas judiciales, en lugar de reparar a las víctimas, eran apropiadas por quienes presidían los juicios, convirtiéndose en una renta señorial más. Castigos como el destierro o la confiscación de bienes eran formas de disuadir a la gente de determinados comportamientos, y lo mismo ocurría con la excomunión religiosa, un potente instrumento contra gobernantes que podían convertirse así en un objetivo militar legítimo de otros cristianos y quedar excluidos del Cielo.

A partir del siglo XIII los monarcas fueron capaces de crear estructuras más centralizadas de justicia, lo que pudo hacer menos probable que las clases dominadas sufrieran un juicio arbitrario, pero que al mismo tiempo no devolvía al pueblo la capacidad de resolver sus conflictos. El desarrollo del derecho canónico y de códigos legales seculares servía para formalizar categorías sociales distintas y legitimar mecanismos de control social.

Los señores laicos y el clero monopolizaban en gran medida la producción documental. Eso permitió que, sobre todo en monasterios, se produjeran muchas invenciones y manipulaciones de documentos de propiedad y acuerdos para darse unos derechos que no tenían. Las falsificaciones podían no colar en juicios, pero en otras ocasiones tuvieron mucho éxito. De esta manera expropiaron propiedades y añadieron cargas a no pocos campesinos, que como no tenían documentos de propiedad podían ser vulnerables a estas usurpaciones.

El lenguaje de los usos y costumbres jurídicas fue otra herramienta de dominación. Erróneamente esto se presentaba como un derecho nacido del pueblo, pero en realidad los usos y costumbres eran un discurso para presentar las rentas señoriales como un hábito inmemorial y natural. Era una forma de crear una memoria colectiva conveniente para las clases dominantes.

La codificación de fueros locales jugó un papel ambivalente. Por un lado, podían frenar la imposición de nuevas cargas a la población trabajadora, estableciendo un marco de derechos que los señores no podían modificar fácilmente. Pero al mismo tiempo fijaban de manera escrita la inferioridad jurídica de diversos grupos sociales frente a caballeros y aristócratas y establecían una serie de rentas a satisfacer.

Dominación espacial

La dominación espacial se ejerce mediante el control del espacio físico y el acceso a los recursos naturales. El cómo está estructurada una sociedad transforma la relación de los humanos con el espacio natural, y la sociedad feudal tenía unas particularidades. Los graneros y palacios, en realidad casas señoriales o fincas, almacenaban rentas en especie de los campesinos sometidos, daban cobijo al ganado del señor y lo usaban de residencia los propios señores o sus intermediarios.

Algo propio del paisaje feudal eran los castillos. La mayoría de ellos no se construyeron con la defensa de enemigos externos como función principal, sino que servían para jerarquizar el territorio, ejercer un control social sobre el espacio rural y centralizar los recursos extraídos de los campesinos. Los castillos proyectaban autoridad en el territorio y en las mentes, y que se sustituyese la construcción con madera por castillos de piedra demostraba que había un deseo de que fueran estructuras estables y duraderas.

Exactamente lo mismo ocurrió con la expansión de la red parroquial con iglesias en la mayoría de aldeas, un proceso posible gracias a las donaciones y rentas que acaparaba la Iglesia. Las situaban en el centro de los pueblos para demostrar quién mandaba y hacerse imprescindibles en la vida social de los vecinos. Tocar las campanas, celebrar fiestas religiosas en espacios públicos y controlar los cementerios también servía para que la Iglesia católica dominase el espacio.

La consolidación del dominio señorial con unos campesinos ligados a la tierra provocó que las aldeas perdurasen en el tiempo, muchas hasta llegar a nuestros días. Debido a la fragmentación del poder político del feudalismo, en unas regiones de España de forma mucho más acusada que en otras, que los señores dispusieran de fuertes bases de poder local se convirtió en algo más importante que tener un conjunto de propiedades dispersas en un amplio territorio.

El gran incremento de conflictos por ver quién tenía la potestad jurisdiccional sobre una aldea o las fronteras de estas con otras se explica por los choques de los señores en ver quién cobraba las rentas de un lugar. De ahí que el delimitar bien las fronteras cobrase importancia. Por otro lado, el vínculo local de unas mismas familias e instituciones durante generaciones hizo que se desarrollasen los sentimientos identitarios vinculados a un lugar.

Contrariamente a lo que algunos imaginan, las ciudades plenomedievales no eran islotes de libertad al margen del control señorial. Las ciudades podían estar controladas por el rey, alguna institución eclesiástica, o un conjunto de nobles, mientras que los burgueses mercaderes o artesanos no tenían todavía suficiente relevancia como para gobernar urbes.

La jerarquización territorial con ciudades y castillos facilitaba a la monarquía y a sus asociados el gobernar a un nivel superior a la aldea, a través de alfoces, tenencias, mandaciones o veguerías. La mentalidad dominadora del espacio se trasladó a los mares, con unos Estados demostrando la voluntad de excluir a otros de algunas rutas comerciales. Ya vimos en episodios anteriores que una de las formas con las que se introdujo el dominio señorial a nivel local fue a través del control de las tierras comunales.

La monarquía y otros poderes se autoatribuyeron la potestad de arbitrar y decidir sobre los derechos de los vecinos en la explotación de los recursos de los bosques, pastizales o aguas. Poco a poco los campesinos se vieron limitados o excluidos de cazar, pescar, recoger leña y frutos silvestres o pastar, mientras que señores laicos o eclesiásticos gozaban de un acceso preferencial a las praderas y bosques para sus cabañas ganaderas. Que la caza se la reservasen los nobles para sí mismos era una manera de apropiarse de los bosques, o sea que no era un inocente entretenimiento.

Las relaciones de dominación feudales llevaron a una degradación ecológica. Como la lógica económica feudal incentivaba más el crecimiento económico por poner más tierras a trabajar que por aumentar la productividad, se hicieron muchos trabajos de deforestación para ampliar las tierras arables, generalmente con peores suelos. También aumentó la explotación de los pastos, a costa de erosionar los suelos y de perder biodiversidad. Las demandas de renta señorial condicionaron estos comportamientos e hicieron a los campesinos más vulnerables a plagas y malas cosechas, lo que reforzaba las relaciones de dependencia con un señor.

Dominación ideológica

Sin un mínimo de consenso sobre la legitimidad de un orden social determinado, es imposible que este perdure por mucho tiempo solo con violencia física pura y dura. Por eso es importante la colonización de las mentes para moldearlas con unas creencias que normalicen el statu quo y eviten su cuestionamiento. Esta dominación ideológica o simbólica es la forma más sutil y eficaz de dominación, al hacer que los dominados interioricen las normas impuestas por los dominantes, un fenómeno que el sociólogo francés Pierre Bourdieu llamó habitus.

La Plena Edad Media fue un periodo muy importante en este sentido. Se desarrolló una identidad diferenciada para la nobleza y el clero, expresada incluso externamente, y las élites difundieron la visión del mundo en tres órdenes: aquellos que rezan, aquellos que guerrean y aquellos que trabajan. Clérigos, guerreros y campesinos se veían como las principales clases sociales, y se llegó a usar la metáfora de que la sociedad era un cuerpo humano con unas partes complementarias y un soberano como cabeza necesaria.

En la literatura europea de clérigos y trovadores este discurso naturalizaba las jerarquías y el orden señorial como si hubieran existido siempre y fueran creaciones de Dios. Justificaban el dominio señorial con un discurso paternalista, porque los señores supuestamente protegían a sus vasallos de agresiones físicas o de malas cosechas, sustituyendo en esto último el antiguo rol de la economía moral o del don de solidaridad entre vecinos cuando había crisis de subsistencia. Es muy significativo el uso del lenguaje, ya que se autoproclamaban señores naturales para normalizar su dominación.

Las élites se llamaban nobles, magnates, potentes, barones, señores, en contraste con los campesinos llamados villanos, mezquinos, collazos, peones, pecheros o siervos. Este lenguaje del feudalismo impregnó las relaciones y mentalidades de los grupos sociales. Hasta me he dado cuenta de que llamar campesinos dependientes a los campesinos sometidos por los señores es un discurso del poder, porque los campesinos pueden existir y han existido sin que existiera la nobleza o el clero, pero estos no podrían existir sin los frutos del trabajo de campesinos, artesanos y otros trabajadores.

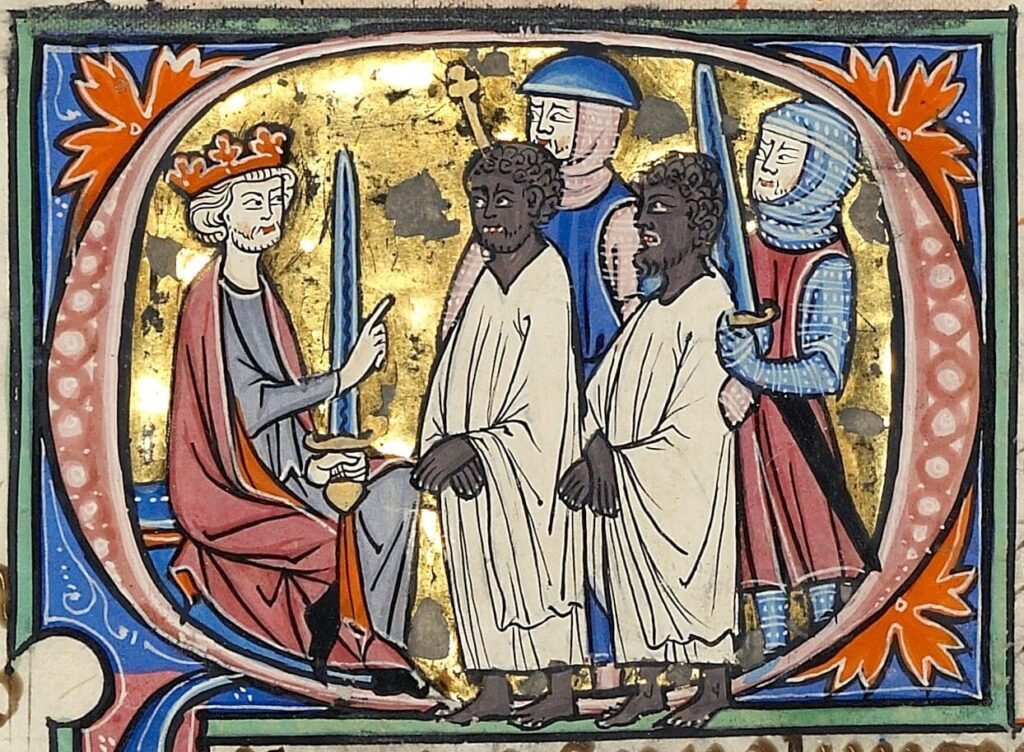

La nobleza se autopercibía como superior moralmente a los campesinos, como se ve en la literatura y en representaciones visuales. Con el código de honor caballeresco, poesía, arquitectura, pintura, crónicas, heráldica y rituales legitimaban la monopolización de la violencia de su clase y glorificaban la guerra. A los gobernantes les interesaba que los súbditos los considerasen tan diferentes de ellos mismos que nunca podrían aspirar a suplantarlos.

Las élites definían qué formas de comportarse, gustos y valores eran los buenos y cuáles los malos, y esto era una forma de violencia simbólica al negar a las clases dominadas la posibilidad de definir su propio sistema cultural. Los monarcas tenían maneras de legitimarse específicas, como la genealogía, las ceremonias de coronación, el reconocimiento de su autoridad en documentos, la imagen del rey como hacedor de la paz y garante de la legalidad, o la sacralización de su autoridad con la unción proporcionada por un obispo, de manera que obedecer al rey se convertía en un deber de los buenos cristianos.

Su autoridad dependía del consenso en aceptarlo como legítimo sobre una gran jurisdicción. En una sociedad feudal los éxitos en la guerra también eran importantes, y la ideología de Reconquista se potenció entre los siglos XI y XIII por la inversión en el balance de poder militar y la influencia de las cruzadas. La existencia de un enemigo externo servía a los nobles para justificar su especialización en el oficio de las armas.

Otro mecanismo de dominación era el control de la memoria colectiva, porque los cronistas a sueldo de la corte y otras formas de difundir la historia permitían lanzar determinados mensajes ideológicos y silenciar aquello que no les fuera conveniente para sus intereses. Los dominados tenían restringidas sus posibilidades de crear historia desde su punto de vista. Por supuesto, no puede hablarse de dominación ideológica sin mencionar a la Iglesia católica. En los siglos medievales centrales tuvieron un casi monopolio sobre los conocimientos en libros y la educación, y a destacar es la fundación de universidades.

Con el grado de centralización de la jerarquía eclesiástica era más fácil difundir unas determinadas ideas de arriba abajo. La Iglesia dictaba qué era correcto pensar y qué era pecado, inmoral y peligroso. Luchaban para la homogenización de las creencias, y eso incluía eliminar prácticas religiosas populares o el rito hispano de época visigoda que fue sustituido por el rito romano para demostrar obediencia al Papa. Gracias a su arraigo local y colaboración con poderes estatales, la Iglesia disponía de los medios para poseer el mayor aparato de propaganda masiva del mundo.

Los sermones difundían normas de obediencia, humildad y sumisión, los valores más preciados de una sociedad jerarquizada. Mientras que las plegarias en la Alta Edad Media solían hacerse de pie, desde el siglo XI se pasó a rezar de rodillas para hacer más visible la sumisión. Los clérigos alimentaban el temor hacia un ser superior y la autoridad, así como un sentimiento de culpabilidad, y a través de las confesiones los párrocos podían conseguir información privilegiada sobre sus vecinos.

Dominación por alteridad

La dominación por alteridad se basa en la construcción ideológica de la diferencia y la jerarquización de colectivos percibidos como “otros”, inferiorizados o peligrosos. La visión del Otro musulmán está fuertemente relacionada con la violencia coercitiva, pero en esta categoría me quiero centrar en el régimen de desigualdad socioeconómica, simbólica y legal contra minorías religiosas, en concreto los judíos y los musulmanes que no se fueron al producirse las conquistas, los llamados mudéjares.

Los mecanismos de alteridad sirven para crear o exacerbar conflictos dentro de la población subyugada y dificultar la formación de una acción coordinada contra los que mandan. La supremacía cristiana hacía que los campesinos cristianos pudieran no sentirse tan mal con su propia situación, como hoy algunos se sienten en relación con inmigrantes de países más pobres haciendo trabajos mal pagados y despreciados socialmente. O, por el contrario, al prohibirles el ejercicio de ciertas actividades y emplear a los judíos en un oficio tan odiado como la recaudación de impuestos, las clases populares los veían como unos privilegiados y codiciosos.

Partíamos de un periodo donde existían pequeñas comunidades judías conviviendo sin problemas en reinos y condados cristianos, pero los pocos musulmanes que vivían allí lo hacían bajo la condición de cautivos y esclavos. Los siglos XI y XII destacan por ser un periodo de mayor protección de los judíos en la España cristiana que en al-Ándalus, de donde huían por las restricciones o persecuciones. Muchos fueros incluían cláusulas para atraer y proteger población hebrea.

Por ejemplo, el fuero de Nájera de 1076 equiparaba la pena por la muerte de un judío a la de monjes e infanzones, fijándose en 250 sueldos. Por el contrario, solo se pagaban 12 sueldos por matar a un musulmán cautivo, la mitad de la pena por matar a un buey. Existía una voluntad de los soberanos de proteger a los judíos, a los que consideraban siervos suyos, pero eso no evitaba que a veces se produjeran pogromos locales contra ellos.

La Iglesia católica fue la más grande promotora del antijudaísmo. Como reconocía el abad Pedro de Cluny, el cristianismo desde sus inicios entró en procesos tanto de purga y exclusión de enemigos internos como de expansión contra infieles. Veía a la cristiandad como destinada a englobar a toda la humanidad, de manera que herejes, judíos o musulmanes se encontraban fuera de ella. En consonancia con la voluntad de soberanía universal de la Iglesia de Roma, hubo una mayor voluntad de ejercer control social y de identificar grupos a marginar y castigar.

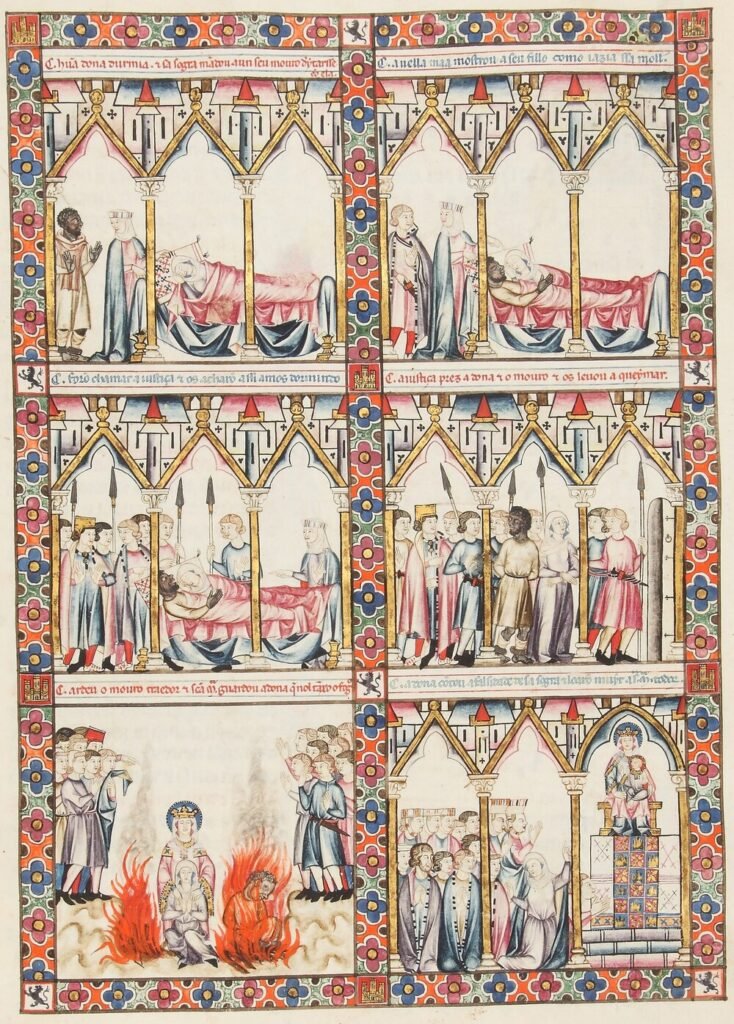

No solo se iba a por no cristianos, sino también prostitutas, leprosos, vagabundos, homosexuales, adúlteros, blasfemos y otros considerados indeseables. Por eso Robert Ian Moore afirma que se formó una sociedad perseguidora en la Europa católica de estos siglos. En la Plena Edad Media vemos cómo se racializó la identidad religiosa. Todos los andalusíes eran llamados moros y en representaciones visuales se expresaba el racismo de identificar el blanco con el color de la nobleza y el negro o moreno con los musulmanes y gente mala asociada al demonio.

A los judíos se les dibujaba con una nariz grande, y en los tratados teológicos y médicos se afirmaba que sus cuerpos funcionaban de un modo distinto al de los cristianos. Los tópicos del judío como agente del diablo, usurero, avaro, engañador y traidor se conformaron en este periodo, y también se fabricaban historias de judíos haciendo asesinatos rituales, particularmente de niños.

El sínodo de Roma de 1078 prohibió a los judíos desempeñar cargos con jurisdicción sobre los cristianos, el III Concilio de Letrán de 1179 prohibía a los cristianos vivir y comer con judíos y musulmanes, y el IV Concilio de Letrán de 1215 establecía que los musulmanes y judíos debían llevar un distintivo en la ropa. Pese a las presiones papales, en la península ibérica los soberanos cristianos ignoraron durante muchos años tales disposiciones, por las particularidades de albergar a una gran población judía y a un número no desdeñable de musulmanes en algunos territorios.

Sin embargo, desde el siglo XIII se observa una creciente promulgación y aplicación de leyes discriminatorias para segregarles en guetos, distinguirlos externamente, prohibirles ejercer algunos oficios y someterles a una fiscalidad más gravosa. Los mudéjares eran una clase trabajadora marginada, más explotada que los campesinos cristianos, lo que venía muy bien a los señores laicos y eclesiásticos. A veces también sufrían agresiones, saqueos, y el secuestro y esclavización como si fueran musulmanes de más allá de la frontera.

Se reforzaron ideológicamente las hostilidades, sospechas, estereotipos y violencia contra musulmanes y judíos, pero eso no evitaba que hicieran negocios juntos o hubiera lazos de amistad y vecindad o relaciones laborales. Los judíos y mudéjares tenían una organización comunitaria propia y resolvían sus conflictos internos con sus leyes. Fue en la Baja Edad Media y en la Edad Moderna cuando se produjo la radicalización contra las minorías religiosas hasta llevar a conversiones forzosas y expulsiones.

Dominación patriarcal y sexual

Las jerarquías más universales en las sociedades humanas se basan en la edad y el sexo. Defino esta categoría como los mecanismos de subordinación de las mujeres y de disidencias sexuales, estructurando jerarquías y roles en función del género. La situación de las mujeres empeoró en la Plena Edad Media por diversos motivos.

Siguió habiendo relativamente poca división sexual del trabajo para el grueso de la población, aunque desde el siglo XIII algunos gremios vetaron el acceso de las mujeres a algunos oficios, y es cierto que el trabajo gratuito de las mujeres en manutención y cuidados era imprescindible para sostener la sociedad. Había mujeres aristócratas con mucho poder, pero el ethos militar de la nobleza suponía ensalzar un tipo de masculinidad y promover unos roles de género más rígidos, por lo que era un paso hacia la marginación de las mujeres del poder.

Ya vimos antes que el principio de primogenitura del varón en heredar ganó bastante terreno, lo que perjudicó a las mujeres materialmente e hizo que la parte femenina del linaje importase menos. La recuperación del derecho romano también reforzó el patriarcado, porque este trataba a la mujer como una persona siempre legalmente dependiente de algún familiar varón.

El divorcio seguía siendo posible en el siglo XII, porque el matrimonio era un contrato civil disoluble y de conveniencia, no algo sagrado sancionado por la Iglesia, aunque los religiosos estaban intentando monopolizar la institución. Eso sí, no es que los hombres y mujeres lo tuvieran igual de fácil en pedir el divorcio, y los hombres lo podían justificar por infertilidad o adulterio de la esposa. Además, antes del matrimonio podían pedir una prueba de virginidad. Fue desde el siglo XIII que el derecho canónico tuvo más implantación social y legal en regular los matrimonios.

Según ha investigado Isabel Mellén, la nobleza plenomedieval usaba como uno de los argumentos de su superioridad social la reproducción de sus valores aristocráticos a través de la sangre. En las iglesias privadas nobiliarias se representaban visualmente escenas de citas, sexo, posturas concretas favorables a conseguir el embarazo… También existían representaciones homoeróticas en la literatura y arquitectura, y se ensalzaba el papel de la mujer en arriesgar su vida en el parto y su rol en la crianza.

Esta concepción relativamente libre de la sexualidad y de las mujeres contrastaba con el discurso represivo que desde el siglo XI elaboró la Iglesia católica, y en especial la Orden de Cluny. Difundieron una forma de ver el sexo como algo sucio por lo que uno debía sentirse culpable y el celibato como un valor moral superior, para colocarse ellos en la cúspide social en vez de los nobles.

Los hijos segundones de familias aristocráticas ocupaban los altos cargos eclesiásticos, y algunos expresaron su frustración sexual e infelicidad promoviendo un discurso de abstinencia sexual y de ver a las mujeres como objeto de tentación pecaminosa. Ponían como buenos comportamientos la castidad, virginidad y obediencia femenina, mientras que condenaban la lujuria, el adulterio, las relaciones homosexuales y los matrimonios endogámicos que se producían entre la nobleza.

Al fabricar un problema, justificaron su intervención. El que la Iglesia católica se autoatribuyese el papel de policía de la moral sexual servía varios propósitos. En primer lugar, servía para diferenciar más la identidad de los clérigos de los otros grandes grupos sociales, los aristócratas guerreros y los campesinos. En segundo lugar, atacar el discurso sexual laico servía como una de las justificaciones ideológicas para poner a las iglesias privadas bajo su control.

Y en tercer lugar, la moral sexual era la excusa para aumentar sus atribuciones en el control y vigilancia de la sociedad, y en el comportamiento de los clérigos y de las mujeres en particular. Los matrimonios y la reproducción eran la base de la sociedad, y los eclesiásticos ganaban poder al inmiscuirse en ese terreno. Convirtieron el cuerpo de las mujeres en lugares simbólicos de moralidad y orden social, con lo que el discurso represivo sexual reforzaba el patriarcado.

Con mensajes misóginos como que las mujeres debían mantener su virginidad hasta el matrimonio, que no debían disfrutar del sexo y que tenían que someterse a la voluntad del varón restringían poco a poco las libertades de las mujeres y las ponían en situación de inferioridad. Esta dominación también afectaba al interior de la Iglesia. La Iglesia transformada por la reforma gregoriana prohibió el matrimonio clerical y el amancebamiento, es decir, el que tuvieran concubinas, ya que el sexo podía hacer que los clérigos se olvidasen de sus deberes con la Iglesia y creasen lealtades personales fuera de la secta.

La Iglesia empleó mecanismos como aislar a los jóvenes de sus familias, prohibir relaciones sexuales, censurar la masturbación y usar su frustración sexual masculina para introducir ideas misóginas a los nuevos clérigos. Básicamente buscaron convertirlos en incels. Que los sacerdotes tuvieran relaciones amorosas era bastante común antes del siglo XI, por lo que esto generó muchas resistencias, incluso violentas, y en realidad durante toda la Edad Media hubo poco cumplimiento del celibato entre las altas esferas eclesiásticas, porque estos procedían de familias aristocráticas con otra mentalidad.

Con la expansión de la Orden de Cluny primero y las órdenes mendicantes después, los monasterios mixtos de hombres y mujeres desaparecieron, así como aquellos con unas reglas más relajadas. Difundieron su mensaje represor de la sexualidad con sus sermones, la iconografía de las iglesias y su influencia en la producción de leyes. Sin embargo, la represión sexual y la dominación patriarcal fue más dura en la Edad Moderna, y la condición de la mujer todavía se degradó más en muchos lugares en la Edad Contemporánea.

Por otra parte, la condena de las relaciones sexuales interreligiosas se intensificó por la integración de personas de diferente fe conviviendo en un mismo espacio. Esto está muy íntimamente relacionado con el dominio por alteridad, pero lo comento aquí porque en el fondo es una expresión de un orden social patriarcal. Como ya comenté desde el punto de vista islámico en el episodio 33, Arabización e islamización de al-Ándalus, el sexo es poder.

Quien penetraba se percibía como el que dominaba, y en una sociedad cristiana con minorías musulmanas y judías sometidas era intolerable que hombres de estos grupos mantuvieran relaciones con mujeres cristianas. Eso se veía como una transgresión contra la superioridad cristiana y como un deshonor para la familia y muy particularmente para los hombres del grupo religioso dominante. Por eso aumentó la vigilancia sobre la sexualidad y vida íntima de la gente.

Numerosos fueros recogían que, si una mujer cristiana era pillada infraganti en acto sexual con un musulmán o un judío, los dos serían quemados vivos. En cambio, había mucha más impunidad para los hombres cristianos que hacían lo mismo con judías o musulmanas, porque en la mentalidad patriarcal simbolizaba una humillación hacia esos grupos religiosos, una reproducción de las relaciones de dominación. Actos sexuales que cruzasen la frontera religiosa también preocupaban a los hombres mudéjares y judíos, así que hombres de todas las religiones estaban unidos en su interés en controlar a las que veían como sus mujeres.

Resistencias a la dominación

Hasta ahora he hablado mucho sobre con qué mecanismos las sociedades cristianas plenomedievales se hicieron menos libres y más jerárquicas. Sin embargo, toda acción tiene su reacción, y la resistencia, el rechazo a los intentos de imposición de la voluntad de otros en los demás, es la consecuencia natural y esperable de la dominación. Entendemos resistencia de un modo amplio que puede incluir acciones obvias o por el contrario ocultas, colectivas o individuales, coordinadas o caóticas, y con vocación reformista o revolucionaria.

La falta de una gran revuelta campesina ante la feudalización no sorprende tanto si se tiene en cuenta que el mundo altomedieval era muy local. No existía una capacidad para organizar una resistencia armada entre campesinos de una región extensa. Tampoco tenían en su conciencia colectiva la construcción de un orden social distinto, y además la instauración del dominio señorial fue progresiva. Eso no significa que fueran unos idiotas que tragaron sin rechistar con todas las demandas de quienes los querían explotar.

Tenemos ejemplos de actos de rebeldía abierta y violenta que respondían a arrebatos de ira, insensatos e individuales contra los representantes del poder, pero, por lo general, eran estrategias comunitarias premeditadas y organizadas por los vecinos de las aldeas. Contamos con actos de desobediencia fiscal o huelgas de renta colectivas, que luego podían provocar situaciones violentas cuando trataban de embargarles bienes como castigo.

La máxima expresión de esta violencia campesina eran las agresiones físicas y asesinatos de oficiales del rey o de señores. Durante el reinado de Fernando I de León en Matanzas mataron al delegado regio que les comunicó que iban a ser sometidos a la autoridad del obispo de Astorga. Organizaron un movimiento armado junto a varias aldeas próximas, pero los que participaron terminaron encarcelados.

Gracias a la narrativa que se explica en el fuero de Castrojeriz, municipio de la provincia de Burgos, sabemos que hubo mucha conflictividad durante décadas contra los hasta doce palacios señoriales del entorno. En tiempos de Sancho el Mayor sus vecinos irrumpieron en la finca de un señor para recuperar el ganado que habían entregado como garantía de una deuda. Mataron a quince hombres y provocaron daños materiales.

Al morir Sancho el Mayor en 1035, los habitantes de Castrojeriz entraron en el palacio señorial del rey, mataron a cuatro sayones y a sesenta judíos por un préstamo. A los judíos que sobrevivieron les robaron sus casas y bienes y los obligaron a poblar el vecino solar de Castrillo Matajudíos. Bajo los reinados de Fernando I y Alfonso VI hubo nuevos ataques a fincas señoriales por deudas. No es una locura plantear que a lo largo y ancho de los reinos y condados cristianos se sucedieron conflictos locales como estos, solo que muchos no nos han llegado por el silencio de fuentes documentales.

Entre 1110 y 1114 artesanos, mercaderes y campesinos sometidos al poderoso monasterio de Sahagún, en León, se rebelaron con el apoyo del rey Alfonso I de Aragón, aprovechando el contexto de guerra con la reina Urraca. Los alzados expulsaron al abad de Sahagún y destruyeron propiedades de los intermediarios del monasterio que los asfixiaban con los diezmos, el monopolio de la propiedad de hornos, o la prohibición de vender productos sin primero ofrecérselos a la abadía.

La destrucción y saqueo de símbolos de poder como centros de recaudación de rentas señoriales o archivos que guardaban compras y donaciones a favor de una institución eran formas de violencia popular, que podían realizarse en alianza con facciones nobiliarias rivales. La clase señorial no tenía el monopolio de la violencia, por mucho que se lo arrogasen. Con estos levantamientos, se invertían las relaciones sociales y las clases populares lograban infundir el miedo en la clase dominante.

Los argumentos más comunes en las revueltas campesinas eran cambios en la costumbre y el rechazo a los abusos sobre personas pobres e indefensas. El rechazo a la costumbre significaba que, una vez las comunidades campesinas estaban acostumbradas a unas determinadas rentas, era difícil introducir de forma unilateral nuevas cargas sin generar mucho rechazo. El empobrecimiento de las comunidades fue frecuentemente alegado para denunciar la injusticia de determinadas obligaciones.

Las formas de dominio que los campesinos consideraban ilegítimas no eran, necesariamente, las que tenían mayor impacto económico, ni las más recientes, sino aquellas sobre las que había posibilidades reales de liberarse. Rentas de escaso importe y claras connotaciones serviles fueron reiteradamente opuestas, porque lo que les importaba más era no perder su dignidad como humanos y vecinos de un lugar.

Por ejemplo, en algunas aldeas de Aragón había siervos que tenían que entregar gallinas a su señor y eran ridiculizados por vecinos más afortunados que les llamaban gallineros, de manera que hicieron presión y consiguieron su abolición. Los actos de rebeldía violenta colectiva no respondían a un programa revolucionario para subvertir el orden feudal, pero sí pretendían fijar límites a las exigencias señoriales y mejorar sus condiciones. Suponían una estrategia negociadora, que tenía mayores probabilidades de éxito en momentos de inestabilidad política, cuando había una acusada falta mano de obra, o cuando había competencia entre señores por tierras y personas.

Un ejemplo de ello lo encontramos en Toldanos a mediados del siglo XII. Sus vecinos despoblaron la villa como muestra del rechazo a que la aldea fuera entregada en préstamo al obispo de León por un caballero que se puso bajo su servicio. Los habitantes amenazaron con buscarse a otro señor, pero negociaron su regreso a Toldanos a cambio de que el obispo respetase sus antiguos fueros y les eximiera del asno que debían dar cuando el obispo acudía al fonsado.

Los fueros, lejos de ser concesiones graciosas dictadas por las élites, fueron siempre el resultado de conflictos, resistencias y negociaciones de las comunidades de vecinos, unas veces por cauces legales, otras por medio de acciones violentas. Frecuentemente, las negociaciones y revueltas las lideraban las élites rurales, que podían tener un papel ambiguo, porque por un lado eran agentes de un señor, pero por otro vivían entre sus vecinos y podían salvaguardar los intereses comunitarios.

Los intereses de los caballeros o campesinos y ganaderos prósperos no se alineaban completamente con los de su señor, por eso a veces estos se apropiaban de rentas y bienes o destruían ganado y edificios del señor. Al calor de los procesos centralizadores de las monarquías del siglo XIII, adquirieron un gran desarrollo las instituciones de autogobierno local conocidas como concejos, que solían estar controladas por los personajes locales preeminentes. Esto dio más poder de negociación a las comunidades.

Las acciones de rebeldía abierta eran un último recurso cuando se habían agotado otras vías, pero lo normal era primero intentar llegar a acuerdos o actuar por la vía judicial contra señores laicos o eclesiásticos. Se querellaban por la propiedad de la tierra, los espacios comunales, el uso de molinos, el acceso al agua, o las prestaciones de trabajo y otras rentas.

Si no hubieran visto los juicios como una herramienta útil para resolver conflictos, los sometidos ni se hubieran molestado en usar estos mecanismos. Para que un sistema pueda ser visto como legítimo tiene que no pasarse de frenada en beneficiar siempre a los de arriba, porque si no el estallido social es inevitable. Por eso en numerosas ocasiones también ganaron juicios los más desfavorecidos.

Hemos visto formas de resistencia y conflictividad abiertas, pero también existían otras mucho más cotidianas y habituales. Es lo que el politólogo y antropólogo James Campbell Scott llamó la infrapolítica, formas de resistencia dispersa, silenciosa y casi invisible que realizaban las personas subordinadas. Eran acciones defensivas, no ofensivas, que buscaban limitar pérdidas para mantener una cierta autonomía y dignidad en relaciones de dominación, sin llegar a la confrontación directa.

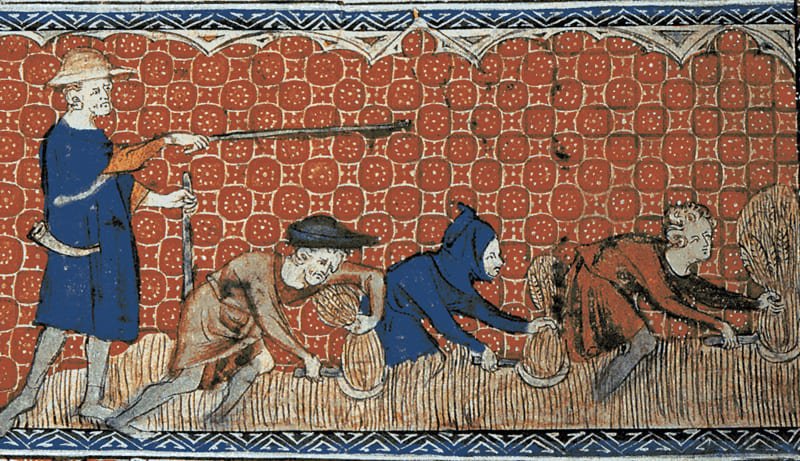

Si nos centramos en cuestiones económicas, una de las tácticas más comunes de la infrapolítica medieval era el ocultamiento de cosechas. En la mayoría de unidades domésticas campesinas plenomedievales se han documentado arqueológicamente silos soterrados, pese a que apenas hay referencias sobre ellos en documentos escritos. Eso podría indicar que se usaban para ocultar parte de la cosecha para no entregarla a un señor y para tener recursos propios de supervivencia en caso de mala cosecha.

Para evitar esta picaresca en algunos documentos se ordenaba que no se recogieran los frutos de la cosecha sin la presencia de un representante del señor. Otra táctica era el robo “invisible”. Por ejemplo, tomar leña o pescar en ríos del señor. Los datos arqueozoológicos muestran que la caza furtiva era una forma de disidencia de los campesinos, y el no denunciar a vecinos que cometían faltas como esta era una demostración de solidaridad comunitaria.

Los campesinos podían realizar actos de sabotaje como dañar herramientas, infraestructuras y cultivos, o actos de evasión como lo eran las fugas de siervos. A veces podían fingir conformidad, pero incumplir con las órdenes que recibían, fingir ignorancia o trabajar lento en las prestaciones de trabajo exigidas por el señor. En este sentido, no era raro que enviasen a niños y ancianos a hacer esos trabajos, pero como los señores no querían trabajadores menos productivos que hombres y mujeres adultas en algunas ocasiones prohibían expresamente que enviasen a niños.

La infrapolítica también podía atacar el dominio simbólico y presentar un discurso alternativo al del poder. Tenemos casos de campesinos expresando que querían que los clérigos labrasen como ellos y los presionaban no dándoles limosnas y ofrendas. La difusión de rumores contra poderosos, los cuentos y canciones satíricas, o el uso de lenguaje cifrado en fiestas populares, como metáforas del señor como lobo o del mal pastor, eran armas discursivas.

En los carnavales se invertía el orden social y ridiculizaba a los nobles y al clero. En cuanto al discurso sobre la sexualidad de los religiosos, hubo muchas burlas por parte de laicos sobre sus actitudes. Los sacerdotes y monjes ya podían decir misa, que muchos nobles, campesinos e incluso otros clérigos pasaban de sus mensajes represivos. Por tanto, la lucha entre dominación y libertad no se libraba solo en grandes revueltas, sino también en lo cotidiano y local.

El Veredicto: Las claves del fracaso de las comunidades campesinas libres

Explicar las resistencias al dominio señorial es necesario, pero al mismo tiempo tampoco cambia el hecho de que quienes salieron ganando fueron las clases dominantes que mandaban y vivían del trabajo de los demás. Algunas de las claves del fracaso de las comunidades campesinas en evitar que les fueran enjaulando ya las he adelantado: el que fuera un mundo muy local sin capacidad de que los de abajo organizasen una resistencia coordinada y la falta de una visión alternativa de sociedad.

La liberación de las mentes es un requisito para la construcción de otro mundo, porque si una persona no cree que otro mundo es posible, entonces difícil que haga algo. Dentro de las comunidades campesinas altomedievales ya se encontraban las semillas que ponían en peligro su autonomía: existían desigualdades de género, existía la noción de propiedad privada, había unos que tenían más que otros, y podían convivir en un mismo espacio propietarios de tierras, arrendatarios, aparceros, siervos y esclavos.

De ahí que el anarquista Mijaíl Bakunin dijera que solo soy verdaderamente libre cuando todos los seres humanos, hombres y mujeres, son igualmente libres, porque la existencia de desigualdades de autoridad, económicas, de género, identitarias u otras nos degradan y empobrecen a todos, y en última instancia ponen el peligro nuestras libertades. Y con eso, El Veredicto termina.

Avance y outro

Si te ha gustado este vídeo, por favor dale a me gusta y compártelo por redes sociales, eso me ayuda a seguir adelante, y suscríbete al programa en YouTube o en los dos pódcasts, La Historia de España – Memorias Hispánicas. Te animo a unirte a la comunidad de Patreon, donde puedes ayudarme económicamente y conseguir beneficios como acceso anticipado a todo mi contenido, aparecer en los créditos y merchandising que no encontrarás en la tienda.

Tienes enlaces en la descripción, incluida la web del programa donde puedes consultar el guion y las más de cien fuentes que he usado en la investigación de este episodio. Pensaba que no me daría tiempo a preparar otro episodio de la serie principal antes de irme de viaje, pero me he esforzado mucho para tenerlo listo y lo conseguí. El próximo sí que no lo tendré para cuando vuelva, deberás tener paciencia, pero me alegro de que siga avanzando con estas entregas tan importantes para entender la Edad Media. ¡Muchas gracias por llegar hasta aquí, y hasta la vuelta!

Fuentes

Alfonso Antón, María Isabel, Hugh Kennedy, y Julio Escalona Monge, editores. Building Legitimacy: Political Discourses and Forms of Legitimation in Medieval Societies. Brill, 2004.

Alfonso Antón, María Isabel. “Exploring Difference within Rural Communities in the Northern Iberian Kingdoms, 1000–1300.” Past and Present 195.2 (2007): 87-100.

Alfonso Antón, María Isabel. “The Language and Practice of Negotiation in Medieval Conflict Resolution (Castille–Léon, Eleventh–Thirteenth Centuries).” Feud, Violence and Practice: Essays in Medieval Studies in Honor of Stephen D. White, editado por Belle S. Tuten y Tracey L. Billado, Ashgate, 2010, pág. 157-174.

Álvarez Borge, Ignacio. La Plena Edad Media. Siglos XI-XIII. Editorial Síntesis, 2003.

Álvarez Palenzuela, Vicente Ángel, editor. Historia de España de la Edad Media. Ariel, 2011.

Aparicio Lozano, Andrea. Negociando con los monjes: estructuras y estrategias de parentesco en el reino de Pamplona (1050-1199). 2020. Universitat de Barcelona, trabajo de fin de máster.

Arendt, Hannah. The origins of totalitarianism. Houghton Mifflin Harcourt, 1973.

Arnold, John H., editor. The Oxford Handbook of Medieval Christianity. Oxford University Press, 2014.

Astarita, Carlos. “¿Tuvo conciencia de clase el campesinado medieval?.” Edad Media: revista de historia 3 (2000): 89-114.

Astarita, Carlos. Revolución en el burgo: Movimientos comunales en la Edad Media. España y Europa. Ediciones Akal, 2019.

Aurora Godoy, Analía. “Crecimiento agrario y explotaciones campesinas en el noroeste ibérico medieval: León, siglos X-XII.” Historia agraria: Revista de agricultura e historia rural 89 (2023): 35-60.

Aurora Godoy, Analía. “Fraudes, descuidos y daños: consideraciones sobre los conflictos que enfrentaron a los magnates laicos y sus agentes en León en el siglo XI.” Studia Historica. Historia Medieval 38.1 (2020): 167-194.

Aurora Godoy, Analía. “Fueros locales y diferenciación social en las villas y comunidades de León, 1017-1230.” Temas Medievales 31.1 (2023): 1-15.

Aurora Godoy, Analía. “Riqueza, circulación de bienes y élites rurales en León en los siglos X y XI.” Sociedades precapitalistas 9 (2019): e033.

Aurora Godoy, Analía. “Uassallis uassallorum: élites rurales y trabajadores dependientes en León, siglos XI-XIII.” Anales de Historia Antigua, Medieval y Moderna 56.2 (2022): 41-58.

Avelino, Flor. “Theories of power and social change. Power contestations and their implications for research on social change and innovation.” Journal of Political Power 14.3 (2021): 425-448.

Barclay, Harold. People without Government: An Anthropology of Anarchy. Kahn & Averill, 2009.

Barlow, Fiona Kate, y Chris G. Sibley, editores. The Cambridge Handbook of the Psychology of Prejudice. Cambridge University Press, 2017.

Bartlett, Robert. The Making of Europe: Conquest, Colonization, and Cultural Change, 950-1350. Princeton University Press, 1993.

Barton, Simon. Conquerors, Brides, and Concubines: Interfaith Relations and Social Power in Medieval Iberia. University of Pennsylvania Press, 2015.

Benito i Monclús, Pere. Senyoria de la terra i tinença pagesa al Comtat de Barcelona (segles XI-XIII). Editorial CSIC, 2003.

Bisson, Thomas N. La crisis del siglo XII: el poder, la nobleza y los orígenes de la gobernación europea. Traducido por Tomás Fernández Aúz y Beatriz Eguibar, Crítica, 2010.

Bisson, Thomas N. Tormented Voices: Power, Crisis, and Humanity in Rural Catalonia, 1140-1200. Harvard University Press, 1998.

Blaydes, Lisa, y Eric Chaney. “The feudal revolution and Europe’s rise: Political divergence of the Christian west and the Muslim world before 1500 CE.” American Political Science Review 107.1 (2013): 16-34.

Bonnassie, Pierre. From Slavery to Feudalism in South-Western Europe. Traducido por Jean Birrell. Cambridge University Press, 2009.

Bourdieu, Pierre. La distinción: criterio y bases sociales del gusto. Taurus, 2016.

Bourdieu, Pierre. Las estrategias de la reproducción social. Siglo XXI, 2012.

Camats Campabadal, Jaume. Iglesia de Urgel: feudalización y reforma (1020-1150). 2016. UNED, tesis doctoral.

Carvajal Castro, Álvaro. Bajo la máscara del Regnum: la monarquía asturleonesa en León (854-1037). Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2017.

Clegg, Stewart R., y Mark Haugaard, editores. The SAGE Handbook of Power. Sage, 2009.

Collins, Patricia Hill, y Sirma Bilge. Intersectionality. John Wiley & Sons, 2020.

Davies, Wendy. “Lordship and Community: northern Spain on the eve of the year 1000.” Past and Present 195.2 (2007): 18-33.

de Ayala Martínez, Carlos. Economía y sociedad en la España medieval. Ediciones AKAL, 2004.

de Ayala Martínez, Carlos. Sacerdocio y Reino en la España Altomedieval. Iglesia y poder político en el Occidente peninsular, siglos VII-XII. Sílex, 2008.

de la Paz Estevez, María. “The Development of Feudal Relations in a Post-Conquest Reality: The Experience of the Mozarab Community of Toledo (Eleventh–Thirteenth Centuries).” Al-Masaq 24.3 (2012): 293-308.

del Carmen Carlé, María, y Reyna Pastor. Los reinos cristianos en los siglos XI y XII: economías, sociedades, instituciones. Dirigida por José María Jover Zamora, vol. 10.1, Espasa-Calpe, 1992.

D’Emilio, James. Culture and society in Medieval Galicia: a cultural crossroads at the edge of Europe. Brill, 2015.

Díaz Sierra, Ignacio. “Los múltiples fracasos de la “repoblación”: Colonialismo de población, genocidio y centralización de capital en la conquista de al-Ándalus.” Hispania-Revista Española de Historia 277 (2024): e021.

Dillard, Heath. Daughters of the Reconquest: Women in Castilian Town Society, 1100-1300. Cambridge University Press, 1984.

Duby, Georges. The Three Orders: Feudal Society Imagined. University of Chicago Press, 1980.

Escalona Monge, Julio, y Iñaki Martín Viso. “Los palatia, puntos de centralización de rentas en la Meseta del Duero (siglos IX-XI).” Horrea, Barns and Silos: Storage and Incomes in Early Medieval Europe, editado por Alfonso Vigil-Escalera, y Giovanna Bianchi, Universidad del País Vasco, 2013, pág. 103-126.

Estepa Díez, Carlos. “Las tenencias en Castilla y León en los siglos XI al XIII.” Los espacios del rey: poder y territorio en las monarquías hispánicas (siglos XII-XIV), editado por Fernando Arias Guillén y Pascual Martínez Sopena, Universidad del País Vasco, 2018, pág. 39-72.

Estepa Díez, Carlos. Las behetrías castellanas. Junta de Castilla y León, 2003.

Federici, Silvia. Calibán y la bruja: mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Editorial Abya-Yala, 2016.

Fernández Fernández, José Manuel. “Capital simbólico, dominación y legitimidad. Las raíces weberianas de la sociología de Pierre Bourdieu.” Papers (Universitat Autònoma de Barcelona) 98.1 (2013): 0033-60.

Fierro, Maribel, y Francisco García Fitz, editores. El cuerpo derrotado: cómo trataban musulmanes y cristianos a los enemigos vencidos: Península Ibérica, ss. VIII-XIII. Editorial CSIC, 2008.

Foucault, Michel. Microfísica del poder. Traducción de Horacio Pons. Siglo XXI, 2019.

Freedman, Paul. The origins of peasant servitude in medieval Catalonia. Cambridge University Press, 2004.

Gane, Mike. Towards a critique of Foucault: Foucault, Lacan and the question of ethics. Routledge, 2013.

García de Cortázar, José Ángel. La sociedad rural en la España medieval. Siglo XXI de España Editores, 1988.

Gelderloos, Peter. Worshiping Power. An Anarchist View of Early State Formation. AK Press, 2017.

González González, Raúl. “Esclavitud y dependencia personal en el país asturleonés (siglos IX-XIII).” Medievalismo 27 (2017): 159-205.

González González, Raúl. “The shifting status of infanzones: warrior identity and social mobility in the kingdom of Leon.” Intus-legere: historia 15.2 (2021): 331-356.

González González, Raúl. Élites urbanas y relaciones de poder en Oviedo, León y Astorga durante la Edad Media (siglos IX-XIII). 2017. Universidad de Oviedo, tesis doctoral.

Goody, Jack. The development of the family and marriage in Europe. Cambridge University Press, 1983.

Graeber, David, y David Wengrow. The Dawn of Everything: A New History of Humanity. Penguin UK, 2021.

Graeber, David. “Turning modes of production inside out: Or, why capitalism is a transformation of slavery.” Critique of Anthropology 26.1 (2006): 61-85.

Graeber, David. Debt: The First 5,000 Years. Melville House, 2014.

Graeber, David. Fragments of an Anarchist Anthropology. Prickly Paradigm Press, 2004.

Grassotti, Hilda, et al. Los reinos cristianos en los siglos XI y XII: economías, sociedades, instituciones. Dirigida por José María Jover Zamora, vol. 10.2, Espasa-Calpe, 1992.

Hall, John A., y Ralph Schroeder, editores. An Anatomy of Power: The Social Theory of Michael Mann. Cambridge University Press, 2006.

Haslam, S. Alexander, y Stephen D. Reicher. “Contesting the “nature” of conformity: What Milgram and Zimbardo’s studies really show.” PLoS biology 10.11 (2012): e1001426.

Heiskala, Risto. “Theorizing Power: Weber, Parsons, Foucault and Neostructuralism.” Social Science Information 40.2 (2001): 241-264.

Heng, Geraldine. The Invention of Race in the European Middle Ages. Cambridge University Press, 2018.

Hoffmann, Richard. An environmental history of medieval Europe. Cambridge University Press, 2014.

Ibáñez Gracia, Tomás. Poder y libertad: estudio sobre la naturaleza, las modalidades y los mecanismos de las relaciones de poder. Amentia Editorial, 2023.

Johnsrud Zorgati, Ragnhild. Pluralism in the Middle Ages: Hybrid Identities, Conversion, and Mixed Marriages in Medieval Iberia. Routledge, 2012.

Jular Pérez-Alfaro, Cristina, y Carlos Estepa Díez, editores. Land, Power, and Society in Medieval Castile: A Study of Behetría Lordship. Brepols Publishers, 2009.

Kosto, Adam J. Making agreements in medieval Catalonia: Power, order, and the written word, 1000–1200. Cambridge University Press, 2001.

Lains, Pedro, et al., editores. An economic history of the Iberian Peninsula, 700-2000. Cambridge University Press, 2024.

Laliena Corbera, Carlos. “Expansión territorial, ruptura social y desarrollo de la sociedad feudal en el valle del Ebro, 1080-1120.” De Toledo a Huesca: sociedades medievales en transición a finales del siglo xi (1080-1100), editado por Carlos Laliena Corbera y Juan F. Utrilla Utrilla, Institución Fernando el Católico, 1998, pág. 199-227.

Laliena Corbera, Carlos. La formación del Estado feudal. Aragón y Navarra en la época de Pedro I. Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1996.

Laliena Corbera, Carlos. Siervos medievales de Aragón y Navarra en los siglos XI-XIII. Prensas Universitarias de Zaragoza, 2012.

Larrea, Juan José. La Navarre du IVe au XIIe siécle. Peuplement et société. De Boeck Université, 1998.

López Valladares, Ramiro, editor. El Reino de León hace mil años: el Fuero de 1017. Consejo Superior de la Casa de León en Madrid: Instituto de Estudios Leoneses, 2018.

Lovett, Frank. A General Theory of Domination and Justice. Oxford University Press, 2010.

Luchía, Corina, coordinadora. Comunidades en conflicto: Elites comunitarias y poder político en la Península Ibérica (siglos IX-XVI). Universidad de Buenos Aires, 2018.

Luscombe, David, y Jonathan Riley-Smith. The New Cambridge Medieval History: Volume 4, c. 1024-c. 1198, Part 1. Cambridge University Press, 2006.

Madigan, Kevin. Medieval Christianity: A New History. Yale University Press, 2015.

Mann, Michael. The Sources of Social Power. Vol. 1, A History of Power from the Beginning to AD 1760. Vol. 1. Cambridge University Press, 2012.

Martín Viso, Iñaki, editor. Los procesos de formación del feudalismo: la península ibérica en el contexto europeo. Trea, 2023.

Martín Viso, Iñaki. “La feudalización del valle de Sanabria (siglos X-XIII).” Studia Historica. Historia Medieval 11 (1993): 35-55.

Martín Viso, Iñaki. “Poder político y estructura social en la Castilla altomedieval: el condado de Lantarón (siglos VIII-XI).” Los espacios de poder en la España medieval: XII Semana de Estudios Medievales, Nájera, del 30 de julio al 3 de agosto de 2001, editado por José Ignacio de la Iglesia Duarte y José Luis Martín Rodríguez, Instituto de Estudios Riojanos, 2002, pág. 533-552.

Martín Viso, Iñaki. “Commons and the construction of power in the early Middle Ages: tenth-century León and Castile.” Journal of Medieval History 46.4 (2020): 373-395.

Martínez García, Luis. “Los pactos de benefactoría en la formación de la red feudal leonesa y castellana (siglos X-XII).” Hispania 70.235 (2010): 325-358.

Mellén, Isabel. El sexo en tiempos del románico. Crítica, 2024.

Miceli, Paola. Derecho consuetudinario y memoria. Práctica jurídica y costumbre en Castilla y León (siglos XI-XIV). Universidad Carlos III de Madrid, 2012.

Møller, Jørgen, y Jonathan Stavnskær Doucette. The Catholic Church and European State Formation, AD 1000-1500. Oxford University Press, 2022.

Monsalvo Antón, José María. “Frontera pionera, monarquía en expansión y formación de los concejos de villa y tierra: Relaciones de poder en el realengo concejil entre el Duero y el Tajo (c. 1072-c. 1222).” Arqueología y territorio medieval 10.2 (2003): 45-126.

Moore, Robert I. The Formation of a Persecuting Society: Authority and Deviance in Western Europe 950-1250. John Wiley & Sons, 2008.

Morsel, Joseph. La aristocracia medieval: La dominación social en Occidente (siglos V-XV). Universitat de València, 2008.

Negro Cortés, Adrián Elías. Las parias: política, ideología y explotación económica del enemigo musulmán (s. XI-s. XV). 2019. Universidad de Extremadura, tesis doctoral.

Nirenberg, David. Communities of Violence: Persecution of Minorities in the Middle Ages. Princeton University Press, 2015.

Norman Swanson, Robert, editor. The Routledge History of Medieval Christianity: 1050-1500. Routledge, 2015.

Pallares Méndez, María del Carmen, y Ermelindo Portela Silva. “De la villa del siglo IX a la aldea del siglo XIII: espacio agrario y feudalización en Galicia.” Asturiensia medievalia 8 (1995): 47-69.

Pastor de Togneri, Reyna. Resistencias y luchas campesinas en la época del crecimiento y consolidación de la formación feudal. Castilla y León, siglos X-XIII. Siglo Veintiuno Editores, 1980.

Pastor Díaz de Garayo, Ernesto. Castilla en el tránsito de la antigüedad al feudalismo: poblamiento, poder político y estructura social: del Arlanza al Duero (siglos VII-XI). Junta de Castilla y León. Consejería de Cultura y Turismo, 1996.

Porras Arboledas, Pedro Andrés, y Eloísa Ramírez Vaquero. La época medieval: administración y gobierno. Ediciones AKAL, 2003.

Power, Daniel, editor. The Central Middle Ages: Europe 950-1320. Oxford University Press, 2006.

Quirós Castillo, Juan Antonio, editor. Social Inequality in Early Medieval Europe. Local Societies and Beyond. Brepols, 2020.

Quirós Castillo, Juan Antonio. “Two Sides of the Same Coin: Microhistory, Micropolitics, and Infrapolitics in Medieval Archaeology.” Open Archaeology 10.1 (2024): 20240005.

Ralón de Walton, Graciela, y Juan Dukuen. “Los modos de dominación en la socio-antropología de Bourdieu. Esbozo de una crítica.” Estudios de Filosofía 47 (2013): 9-33.

Reglero de La Fuente, Carlos Manuel. “Las comunidades de habitantes en los fueros del Reino de León (1068-1253).” Studia Historica, Historia Medieval 35.2 (2017): 13-35.

Sabaté, Flocel. La feudalización de la sociedad catalana. Universidad de Granada, 2007.

Salrach Marès, Josep M. El procés de feudalització (segles III-XII). Dirigida por Pierre Vilar, vol. 2, Edicions 62, 1998.

Sánchez Sánchez, Xosé M. “La evolución del feudalismo en el reino de Galicia entre los siglos IX y XII: poder, sociedad y dependencia.” Journal of Medieval Iberian Studies 14.3 (2022): 371-398.

Santos Salazar, Igor, y Catarina Tente, editores. The 10th Century in Western Europe: Change and Continuity. Archaeopress Publishing Ltd, 2023.

Scott, James C. Los dominados y el arte de la resistencia. Ediciones Era, 2003.

Scott, James C. The art of not being governed: An anarchist history of upland Southeast Asia. Yale University Press, 2009.

Scott, James C. Weapons of the weak: Everyday forms of peasant resistance. yale university Press, 1985.

Shantz, Jeffrey, y Dana M. Williams, editores. Anarchy and society: Reflections on anarchist sociology. Brill, 2013.

Sidanius, Jim, y Felicia Pratto. Social dominance: An intergroup theory of social hierarchy and oppression. Cambridge University Press, 2001.

Tilly, Charles, editor. The Formation of National States in Western Europe. Princeton University Press, 1975.

Tilly, Charles. Coercion, capital, and European states, AD 990-1992. Blackwell, 1992.

Tomás Faci, Guillermo. Montañas, comunidades y cambio social en el Pirineo medieval: Ribagorza en los siglos X-XIV. Presses universitaires du Midi, 2020.