Este es el episodio 61 llamado 1035: El testamento que cambió la historia de España y en este episodio aprenderás:

- De la Alta a la Plena Edad Media

- La herencia de Sancho III el Mayor. ¿Nacen los reinos de Castilla y Aragón?

- Ramiro I de Aragón, rey y fiel vasallo de Pamplona

- La batalla de Tamarón. El fin del Reino asturleonés

- El reinado de García III de Pamplona

- El de Nájera conquista Calahorra

- La batalla de Atapuerca. Muerte de García III

- El Veredicto: Fuentes primarias frente a la confusión y reescritura anacrónica

- Avance y outro

- Fuente

De la Alta a la Plena Edad Media

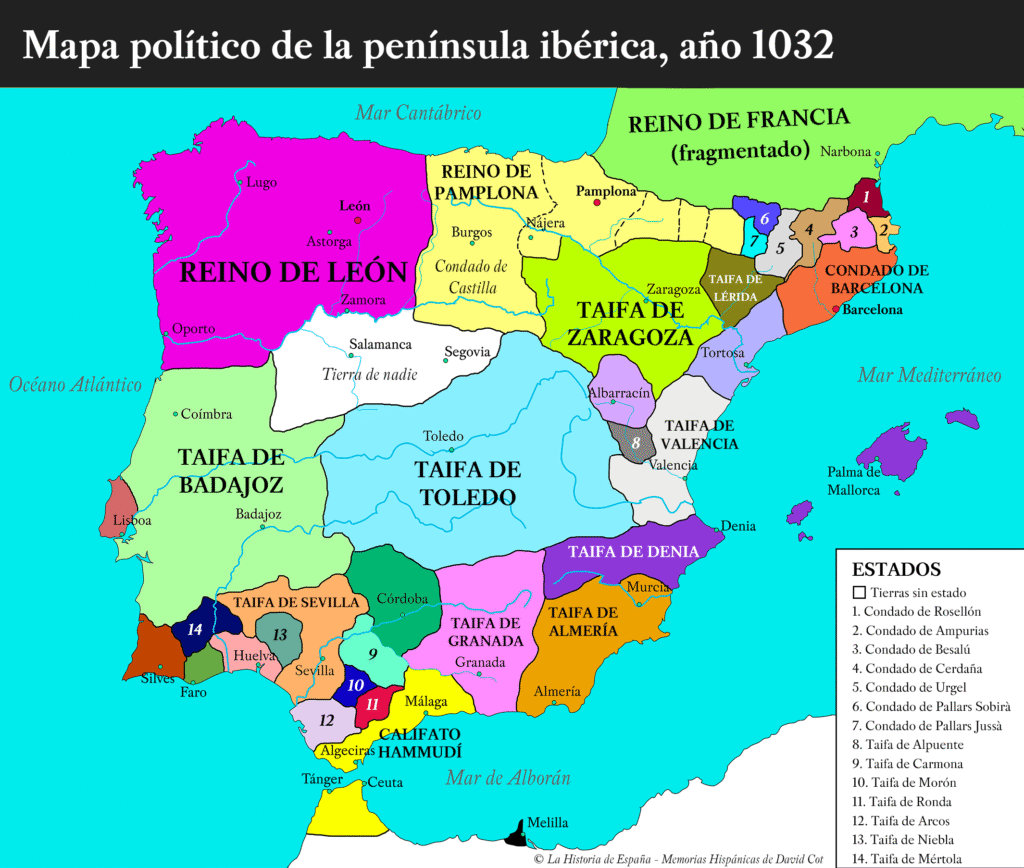

Antes de empezar con el propio tema del episodio, conviene tomar un poco de perspectiva. A lo largo de ni más ni menos que cuarenta episodios de La Historia de España he cubierto la Alta Edad Media de la península ibérica. Por cierto, estoy pensando en convertir eso en un libro con los cambios que toquen, si te gusta la idea dímelo en los comentarios. La Alta Edad Media empezó aquí en el 711 con la conquista musulmana, y bueno sobre cuando termina ya hay más variedad de opiniones: 1009 al estallar la fitna del Califato de Córdoba, 1031 por la mal llamada abolición del Califato de los omeyas, 1035 por el reparto de la herencia de Sancho el Mayor, o 1037 o 1038, por el fin de la dinastía asturleonesa o ya la toma efectiva del poder en León de Fernando I.

En mi opinión, si tomásemos como referencia al-Ándalus, que era más importante entonces, diría que sería mejor coger 1013 como fin de una época por el fin del largo y destructivo asedio de Córdoba, que hizo muy difícil restablecer un califato fuerte, mientras que 1035 o 1038 funcionan bien si nos centramos en las entidades cristianas y en la fecha más tardía que podemos elegir. En todo caso, la periodificación de la historia siempre es algo sujeto a debates por lo subjetivo que es y porque la historia son procesos, y por ejemplo ya se ven profundos cambios sociopolíticos desde principios del siglo XI en el mundo cristiano.

También hay disputas sobre cuándo terminó la Plena Edad Media. En algunos sitios dicen que terminó finalizado el siglo XIII, es decir, en el 1300, mientras que otros lo retrasan a un evento trascendental como fue la Peste Negra, que azotó España cerca del 1350. Más importante que eso es qué ocurrió en la Plena Edad Media, en qué debes pensar cuando hablamos de ella. Pues mira, debes pensar en feudalismo, relaciones de vasallaje, fueros, crecimiento demográfico, económico y urbano, el arte románico y gótico, universidades, órdenes religiosas, el Papado, las cruzadas, las lenguas romances, el Camino de Santiago.

Para la península ibérica en particular la Plena Edad Media destaca por ser la época de las grandes conquistas cristianas en al-Ándalus hasta solo quedar el reducto del Reino nazarí de Granada. Fue una época de expansión para la cristiandad y para la Europa feudal, tanto de puertas para dentro como para fuera, favorecido además por el periodo cálido medieval. Sobre este tema, por cierto, he hecho un episodio en Memorias Hispánicas discutiendo sobre por qué la Europa cristiana feudal terminó superando e imponiéndose al mundo islámico.

El lado oscuro es que esta expansión feudal era a costa de guerras, esclavitud, servidumbre y en general de un notorio incremento de las desigualdades sociales. Para los campesinos sin duda la Alta Edad Media fue mejor en términos de libertades, de no estar sujetos a la obediencia de un señor. Todo esto es lo que veremos en los años venideros. Asegúrate de estar suscrito al canal y dos pódcasts La Historia de España-Memorias Hispánicas y ayúdame a seguir haciéndolo posible con una donación o convirtiéndote en mecenas en Patreon.

La herencia de Sancho III el Mayor. ¿Nacen los reinos de Castilla y Aragón?

Como dije en el episodio 60 Sancho III el Mayor de Pamplona, entre la historia y leyenda, el 18 de octubre de 1035 murió este importante rey pamplonés. Su muerte pilló a todos por sorpresa, pues era un hombre de unos cuarenta y pocos años, en un momento de esplendor de su carrera política. Por lo repentina que fue su muerte, parece que no estipuló dónde debía ser enterrado, y depositaron sus restos en el monasterio castellano de San Salvador de Oña. En tal decisión pudo influir decisivamente la reina Munia, hija del conde Sancho García de Castilla.

Sancho III había dejado atrás cuatro hijos varones: Gonzalo, Fernando, Ramiro y García, este último era el primogénito legítimo que se encontraba de peregrinación a Roma al morir su padre. Ramiro fue el primer hijo de Sancho, pero fue un hijo natural, que no bastardo ojo. La categoría de hijo natural se reserva para aquellos nacidos antes del matrimonio, mientras que los bastardos nacían de una amante durante el matrimonio. Los bastardos eran muy mal vistos por ser hijos del pecado, del adulterio, y era más complicado que tuvieran derechos de herencia. Ramiro desde el principio fue reconocido por su padre e incorporado en el linaje familiar.

El caso es que cada uno de los cuatro hijos recibieron una parte de la herencia. El reparto de la herencia de Sancho III ha dado lugar a múltiples interpretaciones y acaloradas discusiones entre medievalistas, pero se pueden agrupar en dos tendencias. La primera y la más arraigada en el tiempo defiende que Sancho el Mayor dividió el Reino de Pamplona, creando tres reinos independientes adicionales. La segunda postura sostiene que Sancho III no dividió el reino y que en cambio concedió partes del territorio a sus hijos para gobernarlos, pero siempre en obediencia del primogénito García III de Pamplona.

¿Cuál es la tesis que se ajusta más a la realidad histórica? Pues la segunda, con unos matices que vamos a explorar. Se suele decir de manera simplificada y mal que García recibió Pamplona, Fernando Castilla, Ramiro Aragón, y Gonzalo Sobrarbe y Ribagorza, pero en realidad el reparto de la herencia se produjo de la siguiente manera. García III heredó el Reino de Pamplona y las adquisiciones hechas por su padre de forma íntegra, desde Ribagorza hasta Castilla.

Esto era así porque la autoridad regia era indivisible en la concepción prevalente de la época, lo divisible eran las responsabilidades prácticas de gobierno de una parte del territorio. Gonzalo recibió la potestad de gobernar Ribagorza y Sobrarbe, pero era un adolescente y es posible que nunca ejerciera una autoridad real y se quedara viviendo en Nájera. El hijo natural y el mayor de todos, Ramiro, recibió las tierras entre Vadoluengo y Matidero, que se correspondían aproximadamente con el antiguo condado de Aragón, pero se exceptuaban los distritos de Ruesta y Petilla, cedidos a García, y Loarre y Samitier, cedidos a Gonzalo.

Además, Ramiro heredó numerosas villas de Navarra y algunas de La Rioja y Burgos. En cuanto a Fernando, ya en 1028 recibió el título de conde de Castilla por parte de su madre la reina Munia, aunque su padre fuera el gobernante efectivo. La documentación auténtica entre 1035 y 1038 es muy clara respecto a Fernando, siguió siendo conde en Castilla, ni siquiera le daban el título de régulo como a Ramiro o Gonzalo. No recibió el condado de Castilla entero. El rey García III heredó el dominio directo sobre la mitad oriental de Cantabria, la mitad nororiental de Castilla, incluyendo Oca, Bureba y las merindades de Castella Vetula o Castilla Vieja, y además el condado de Álava, que incluía toda la provincia de Vizcaya.

La frontera se situaba a unos nueve kilómetros de Burgos. De esta manera, Fernando solo heredó el condado de Monzón y apenas una cuarta parte del condado de Castilla original, y no recibió el condado de Cea porque al dejar de intervenir en León parece que Sancho el Mayor abandonó el territorio a favor del rey Bermudo III. Lo que no queda claro es si Fernando durante los dos años anteriores a ser rey de León fue vasallo de García, como lo eran Ramiro y Gonzalo, o si reconoció la soberanía teórica de Bermudo III sobre las partes de Castilla que le tocaron.

De lo que se deduce de cómo repartió la herencia Sancho el Mayor es que quería asegurarse de que García III mantuviese la supremacía sobre sus hermanos, con la voluntad de evitar guerras fratricidas. Además, según argumentó Carlos Laliena, el reparto de la herencia pudo responder a la necesidad de gestionar mejor y asegurarse el mantenimiento de la fidelidad de los aristócratas dentro del seno de su familia, porque de otro modo era difícil satisfacer con un solo rey los deseos de los magnates de territorios tan diversos.

Quizás en este sentido aprendió la lección del Reino de León, donde las revueltas eran frecuentes al ser tan grande y tener al rey como una figura lejana para muchos. Recordemos que uno de los objetivos políticos de Sancho III fue mantener la paz entre los cristianos, y eso quería decir evitar revueltas internas y guerras entre soberanos. El problema es que en realidad las complicadas disposiciones testamentarias del más grande rey de Pamplona indujeron al conflicto, sobre todo al dividir Castilla y que la parte más sustancial pasase a formar parte de la monarquía pamplonesa.

Eso fácilmente podía provocar una guerra con Bermudo III de León, como sucedió. En defensa de Sancho hay que decir que no podía prever que Fernando se fuera a convertir en rey de León, de manera que la dinámica de poder entre el primogénito y su hermano mayor cambió, porque se pusieron en un plano de igualdad o hasta superioridad de Fernando. Tampoco era previsible que al morir Gonzalo Ramiro pasase a gobernar Sobrarbe y Ribagorza, con lo que sumaba unas posesiones muy amplias que podrían formar un reino independiente.

Lo anómalo en la herencia de Sancho era que dio autoridad a sus hijos no primogénitos sobre territorios grandes. En la historia pamplonesa ya existían precedentes de hijos menores que recibían a perpetuidad alguna parte del reino y empleaban el título de rey o régulo, como ocurrió en Viguera, pero en ese caso estamos hablando de algo equivalente a una tenencia, nada de la magnitud territorial de lo heredado por Fernando, Ramiro y Gonzalo.

Hay que pensar que no solo recibieron bienes privados, sino un poder público a través del cual se desarrollaban lazos personales y redes de clientela, con lo que, si las circunstancias eran adecuadas, podrían convertirse en entidades políticas independientes. En resumen, la herencia de Sancho III el Mayor fue complicada. Lo que podemos afirmar sin ningún género de duda es que el Reino de Castilla no surgió en 1035 y que Ramiro y Gonzalo fueron vasallos de García. En las siguientes secciones analizaré cuándo nace el Reino de Castilla y si se puede hablar ya de Reino de Aragón.

Ramiro I de Aragón, rey y fiel vasallo de Pamplona

¿Fue Ramiro el primer rey de Aragón? Es muy importante analizar los hechos según el momento de la sucesión y el tiempo que analizamos para no caer en unas miradas retrospectivas que hacen reescribir la historia solo por el hecho de que Castilla y Aragón jugarían un papel histórico mucho más grande de lo que sus modestos orígenes pudieran sugerir. Un cartulario de San Juan de la Peña fechado del 22 de agosto de 1036 decía: “Regnante imperator Veremundo in Leione et comite Fredinando in Castella et rex Garsea in Pampilonia et rex Ranimirus in Aragone et rex Gundisalbus in Ripacorça.”

Es decir, da el título de conde a Fernando, pero llama reyes a García, Ramiro y Gonzalo. ¿Significa eso que eran reyes en un plano de igualdad? El título de rey es condición necesaria, pero no suficiente para considerarlos reyes con la autoridad soberana que conlleva, porque era una práctica extendida en el Reino de Pamplona y el mundo carolingio y poscarolingio que no herederos llevasen tal título por prestigio de su linaje, sin que realmente reinasen.

Un documento del monasterio de Leire de 1037 dice: “Garcia, in Christi gratia princeps in Pampilona et in Castella, Ranimirus, in Christi auxilium regulus in Aragone, y Gondesalvo, regulus in Superarbe” Es decir, aquí reciben el título de régulo, reyezuelo, y se deduce el rango superior de García. ¿Qué otras evidencias tenemos para esclarecer esta cuestión? Pues por suerte contamos con el documento expedido por Sancho el Mayor con el que Ramiro recibía aproximadamente las tierras del antiguo condado de Aragón y algunas villas dispersas de otras partes del Reino de Pamplona que había comentado antes.

Le eran asignadas en propiedad y para gobernar a perpetuidad por Ramiro y sus descendientes, pero al mismo tiempo realizaba un juramento de fidelidad a su hermano García con el que se comprometía a no reclamarle ninguna tierra más y le prometió estar en paz con él y defenderlo si era atacado. Una violación de lo estipulado habría llevado a que Ramiro perdiera su herencia, ya que los señores aragoneses al frente de tenencias juraban ponerse al servicio del rey de Pamplona en tal eventualidad. El documento ha sido interpretado como una convenientia feudal como las que observamos frecuentemente en los condados catalanes.

Es decir, Ramiro fue un vasallo de García III y luego de su hijo Sancho IV, estuvo en una posición subordinada respecto al rey de Pamplona, y su autoridad dependía del respeto del acuerdo feudal, o si no se enfrentaría a una guerra o defecciones. El hijo natural de Sancho III aparece en repetidas ocasiones suscribiendo documentos en la curia pamplonesa y ejerciendo los servicios de consejo y auxilio propios de un vasallo. Ramiro no acuñó moneda y en una moneda acuñada por García III, procedente de la ceca de Jaca, se lee que García era rey en Aragón.

Además, en los documentos que expedía Ramiro rehuía del título de rey, quizás para evitar tensiones con su hermano, y la mayoría de veces empleaba la más modesta fórmula “Ego Ranimirus Sancioni regis filius”, es decir, “Yo Ramiro, hijo del rey Sancho.” ¿Significa eso que descartamos a Ramiro como primer rey de Aragón? Pues no, porque eso sería caer en unos formalismos que olvidan la complejidad de las relaciones feudales.

En la documentación observamos que Ramiro libremente nombró a tenentes, concedió honores a su mujer por la dote, dispuso de las parias cobradas a los musulmanes, construyó fortalezas, donó propiedades a barones y monasterios, y presidió pleitos. Es decir, Ramiro I de Aragón impartió justicia, dirigió campañas militares y organizó la defensa de su territorio, y era capaz de nombrar a fieles en posiciones públicas. En algunos documentos de particulares de Aragón los escribas lo reconocían como rey, y lo mismo ocurrió en escribanías pamplonesas y castellanas.

Por tanto, García heredó la potestad de la totalidad del Reino de Pamplona, incluyendo Aragón, al mismo tiempo que desde 1035 Ramiro ejerció el poder efectivo en Aragón respetando los límites impuestos por su acuerdo de vasallaje. En este sentido, hay que pensar que la idea de independencia como algo que es blanco y negro no se corresponde con la realidad medieval, y de hecho ni para la realidad actual, y al final la independencia y soberanía son conceptos que se mueven en escalas de grises.

El estatus de la relación con Pamplona lo tenía puesto en complicado Ramiro I de Aragón. En mi opinión, y siguiendo la sólida tesis doctoral de Roberto Viruete, se puede hablar de Reino de Aragón desde 1035, pero teniendo claro que en esos primeros años formativos era un reino política y jurídicamente vasallo de Pamplona. O, dicho de otro modo, García III era un rey de primera división, y Ramiro estaba en segunda división, en un rango jerárquico menor y subordinado. Si buscásemos pactos similares, tal relación sería semejante a la de diversos condes catalanes respecto al conde de Barcelona desde Ramón Berenguer I.

En cambio, no creo que sea correcto tratar como rey a su hermano Gonzalo o hablar de un efímero reino de Sobrarbe-Ribagorza, porque a diferencia de Ramiro, no tenemos pruebas de que este adolescente ejerciera en algún momento un poder fáctico. Hablando de Gonzalo, también hay confusión entre los historiadores sobre cuándo y cómo el hijo natural de Sancho el Mayor pasó a gobernar Sobrarbe y Ribagorza. Un análisis detenido de las fuentes primarias revela que Gonzalo murió en junio de 1043, no está claro en qué circunstancias, aunque la crónica de San Juan de la Peña, redactada tres siglos después de los hechos, afirmaba que fue asesinado en Monclús, el Sobrarbe.

Siguiendo las reglas sucesorias, quien recibiría Sobrarbe y Ribagorza al morir Gonzalo sin descendencia sería su hermano García. Sin embargo, la fortaleza del poder regio dependía de su capacidad para recabar fidelidades de las élites laicas y eclesiásticas de un lugar y de mantener cohesionado a ese grupo. Los notables ribagorzanos y sobrarbenses no tenían apenas relaciones familiares ni patrimonio más allá de su región, y además estaban lejos de Pamplona. Por eso García III debió decidir que reinase su fiel hermanastro, Ramiro, que estaba más cerca y había demostrado su competencia al mantener unidos a los señores aragoneses.

Probablemente redactaron un nuevo acuerdo de fidelidad al pasarle el gobierno del Sobrarbe y Ribagorza, pero no se ha conservado. Con la unión de Aragón, Sobrabre y Ribagorza, quedaban unidos los tres bloques regionales del Reino de Aragón del siglo XI. Esto hubiera sido imposible si fuera cierto el mito historiográfico de la llamada arrancada de Tafalla, una batalla supuestamente ocurrida antes de 1043 porque Ramiro habría intentado usurpar el trono pamplonés con ayuda musulmana. De ella habría salido perdiendo y huyendo de forma vergonzosa, pero si tal hecho hubiera ocurrido, es seguro que García habría confiscado la herencia de Ramiro por traición y violación de la fidelidad.

La batalla de Tamarón. El fin del Reino asturleonés

Bermudo III de León tuvo un reinado complicado por su minoría de edad, las revueltas a lo largo y ancho del reino, y por cómo Sancho el Mayor se hizo con el condado de Castilla y el de Cea. Finalmente, seguramente por intercesión de la reina viuda Urraca, hermana del rey pamplonés, Sancho III intervino en el Reino de León para mantener el orden, llegando a ocupar la sede regia. En enero de 1035 Bermudo se casó con una hija de Sancho, y en febrero el monarca navarro dejó el gobierno de León en manos de Bermudo.

Por fin el hijo de Alfonso V pudo reinar en solitario. Conocemos poca cosa sobre los dos años que le quedaban de rey. La documentación que se conserva hace referencia principalmente a donaciones a monasterios e iglesias. Una medida que sí que fue importante fue rectificar las fronteras jurisdiccionales del obispado de Palencia restaurado por Sancho el Mayor, pues había quitado muchos dominios a la sede episcopal de León. Devolvió aldeas del oeste del río Carrión al obispo de León, pero a cambio amplió los límites de la diócesis palentina más hacia este del río Pisuerga, en territorio castellano.

No sabemos con certeza qué llevó a la guerra al rey Bermudo y al conde Fernando de Castilla. Pero la hipótesis más plausible es que Bermudo III no estuviera contento con que Sancho el Mayor segregase el condado de Castilla de la soberanía leonesa, y que quisiera recuperar toda Castilla y Álava, en manos de Fernando y García. Según la Crónica Silense, Bermudo cruzó el río Pisuerga con un gran ejército, avanzó por el condado de Monzón, mientras que Fernando retrocedió en espera que obtener el auxilio de su hermano mayor, porque con su condado de Castilla reducido no tenía suficientes hombres.

No se trataba de una guerra entre León y Castilla, sino entre la monarquía leonesa y la pamplonesa para disputarse el espacio territorial castellano. A unos veinte kilómetros al oeste de Burgos se libró la batalla de Tamarón, a principios de septiembre de 1037. Los cronistas decían que el rey Bermudo, por su ímpetu de juventud, trató de romper las filas de Fernando y García lanzando a su caballo al ataque, pero este fue tan veloz que sus fieles no tuvieron tiempo de reaccionar.

El rey leonés, de 19 años, se encontró solo rodeado de enemigos que lo mataron. La versión cronística ha sido confirmada por el análisis forense de sus restos, donde se aprecia que una lanza le atravesó el ojo derecho, le reventó la órbita ocular, y le arrancó el maxilar superior. Además, sufrió una decena de heridas de arma blanca en su pelvis, fémur y mejilla, lo que concuerda con la trágica imagen que nos presentan los cronistas al afirmar que fue cosido a lanzadas y ataques con espadas.

La crisis política estaba servida, ya que el rey había muerto sin descendencia y no tenía un hermano varón para sustituirle. De este modo, Bermudo III fue el último rey descendiente por línea masculina de la dinastía asturleonesa iniciada por Pelayo y su yerno Alfonso I. A partir de aquí, dejamos de hablar de Reino asturleonés, término reservado para la Alta Edad Media, y ya solo se usa Reino de León. La hermana de Bermudo, Sancha, era la legítima heredera al reino, y se daba la paradoja de que estaba casada desde el año anterior con uno de los responsables de la muerte de su hermano, el conde Fernando de Castilla.

Por los derechos de Sancha, Fernando se convertía en rey de León. No es de extrañar, dado cómo terminó la batalla de Tamarón, que inicialmente se enfrentase a un amplio rechazo de los leoneses para aceptarlo. Hasta junio de 1038 los diplomas leoneses evitaban reconocerlo como rey. Durante esos meses de interregno Fernando negoció con los magnates gallegos su reconocimiento, y terminó por asediar León. Gobernaba la ciudad el conde Fernando Flaínez, que a los pocos días debió decidir negociar, viendo que no había alternativa y que las murallas de León no habían sido debidamente reconstruidas desde las destructivas campañas de Almanzor.

Así se explicaría que durante buena parte del reinado de Fernando el conde leonés y su hijo gobernasen la ciudad de León y la comarca de Esla. El 22 de junio de 1038 Fernando entró en León y celebró en la catedral una ceremonia de unción regia preparada por el obispo para que los magnates leoneses lo reconocieran como rey. Por tanto, la crisis política se resolvió casi un año después de la muerte de Bermudo III, cuando Fernando logró los apoyos suficientes para ser aceptado rey, gracias al imprescindible papel de la reina.

Sobre el reinado de Fernando I de León hablaré en un futuro episodio, pero aquí quiero volver a la cuestión de si surgió entonces el Reino de Castilla. Ya he descartado que fuera así en 1035, pero durante su reinado como rey de León, ¿elevó Fernando el condado de Castilla a la categoría de reino? La respuesta es que no. Es más, el condado de Castilla desapareció y el territorio castellano perdió su personalidad institucional propia.

El rey Fernando I no se molestó en nombrar a alguien para la posición de conde de la Castilla mutilada que heredó, y actuó para evitar que emergiera una aristocracia territorial poderosa. Su hermano García III de Pamplona también absorbió Castilla en vez de mantenerla como entidad diferenciada, en perjuicio de la nobleza local. Nada estaba aún escrito para que Castilla se fuera a convertir en un gran reino y luego corona. El camino de Castilla para convertirse en reino soberano fue tortuoso, y no ocurrió hasta 1065 por decisión del rey Fernando, al repartir en herencia como reinos privativos León, Castilla y Galicia entre sus tres hijos.

El reinado de García III de Pamplona

García III de Pamplona fue un rey con unas bases de poder sólidas, un monarca ungido situado ideológica y económicamente en un plano muy superior al resto de aristócratas de su reino. Disponía de un amplio patrimonio, sobre todo en Navarra y La Rioja, tenía a muchos señores fieles y una red eclesiástica de iglesias y monasterios leales, controlaba el cobro de parias, y era capaz de otorgar distritos o tenencias en feudo, poniendo y quitando a su voluntad a un señor al frente. Su poder estaba tan consolidado que su padre no le arregló un matrimonio ni él se apresuró a casarse.

Fue en 1038 cuando García viajó a Barcelona para conocer a su prometida, Estefanía. Tradicionalmente se creía que Estefanía era hija del conde de Carcasona y la condesa de Bigorra, por eso aparece en muchos libros modernos como Estefanía de Foix. Sin embargo, el análisis de las fuentes ha llevado a concluir que Estefanía era muy probablemente hija de los condes de Barcelona, Ramón Borrell y Ermesenda, que en un primer matrimonio se habría casado con el noble normando Roger de Tosny y habría tenido una hija llamada Constanza, que se casaría luego con el hijo ilegítimo de García III.

Esto tiene más sentido, porque desde Sancho el Mayor que las relaciones con Barcelona se estaban reforzando y el poder de los condes de Barcelona era más equiparable al de los reyes de Pamplona. Quien sí se casó con una hija del conde de Carcasona y la condesa de Bigorra fue Ramiro I de Aragón en 1036. Este enlace era adecuado por ser aristócratas de un rango similar y por ser vecinos. García III tuvo una prole numerosa. Con Estefanía tuvo cuatro hijos y cuatro hijas, mientras que fuera del matrimonio tuvo un hijo y dos hijas.

Las actuaciones del rey García se centraron en Navarra y La Rioja, pero también ocurrieron cosas relevantes para las provincias vascas. Allí la acción del rey, el obispo, y de los condes hizo que se extendieran y consolidaran formas de dominación, es decir, se acentuó la estratificación social. Además, el rey concedió a todos los monasterios de Vizcaya y Durango el privilegio de que los monjes eligieran al abad que considerasen digno, con el permiso del obispo, pero sin que el rey o conde intervinieran en la elección.

Eran muestras del espíritu reformista de la Iglesia en toda Europa, que separaba más la injerencia política sobre el aparato eclesiástico, aunque sin someter los monasterios del Reino de Pamplona a Roma. La política eclesiástica de García III siguió la línea de su padre, que consistía en potenciar con donaciones a los grandes monasterios de su reino, en especial el monasterio riojano de San Millán de la Cogolla. El monasterio de Suso se había quedado pequeño, así que García mandó edificar el monasterio de San Millán de Yuso, que incluía una enfermería donde trasladaron los restos de San Millán, el ermitaño de época visigoda que fue objeto de peregrinaciones, sobre todo de gentes de Castilla y Álava por ser su patrón.

Otros monasterios como Oña, Irache o Leire ampliaron su patrimonio a base de donaciones de tierras y de absorber monasterios más pequeños, y de esta forma el poder se concentraba en menos manos y la observancia de las reglas monásticas se hacía más efectiva. Pero su actuación eclesiástica más significativa fue la fundación de Santa María la Real de Nájera, que tenía la función especial de ser panteón real.

La carta de fundación es reveladora de la piedad religiosa e influencia política de la reina Estefanía, digna hija de Ermesenda de Carcasona: “Si comencé esta obra fue bajo el impulso y consejo de mi mujer y por instigación suya la he continuado, tomando todas las medidas necesarias para llevarla a la perfección.” Si falleciera el rey, como sucedió antes de terminar la obra, terminaría el proyecto la reina con las rentas del patrimonio entregado a ella al casarse. Queda bastante claro que Estefanía tuvo un papel político importante, tanto durante el reinado de su marido como tutelando a su hijo Sancho IV durante sus primeros años de reinado.

Santa María la Real de Nájera fue fundada con una iglesia y un monasterio, además de unas instalaciones para hospedar peregrinos del Camino de Santiago, un negocio boyante. García dotó al monasterio de grandes rentas, incluyendo treinta y tres monasterios, iglesias y ermitorios, nueve villas, exenciones fiscales, una cuarta parte de las multas y derechos de teloneo de Nájera, y el diezmo de las parias que el rey de Pamplona y sus sucesores sacaran de los musulmanes. Para darle aún más prestigio, llevaron los restos y reliquias de algunos santos.

Su fundación en 1052 se hizo por todo lo alto, contando su acta de confirmación con la firma de sus hermanos Fernando y Ramiro y de su pariente el conde de Barcelona, Ramón Berenguer I. Las obras se hicieron con toda rapidez, pero no se terminaron hasta 1056, ya muerto García. Con la fundación de Santa María la Real, García III eliminó el obispado de Valpuesta y pretendía que el obispo de Nájera tuviera jurisdicción sobre todas las tierras castellanas bajo su soberanía, para que ninguna villa estuviera sometida a un obispo del Reino de León. Sin embargo, el proyecto terminó repentinamente abortado por la muerte del rey pamplonés en la batalla de Atapuerca.

El de Nájera conquista Calahorra

La última gran expansión hacia el sur musulmán del Reino de Pamplona había sido en el 923 con el reparto de los dominios de los Banu Qasi. En ese momento Nájera, Viguera, Calahorra y Arnedo cayeron en manos navarras, pero en el 968 el Califato de Córdoba recuperó esas dos últimas plazas riojanas. El hoy despoblado de Resa tuvo en aquella época un imponente castillo que vigilaba la Calahorra islámica. Durante el reinado de Sancho el Mayor apenas se hicieron avances territoriales en al-Ándalus, pero su sucesor García el de Nájera logró la conquista definitiva de Arnedo y Calahorra en 1045.

Estas eran posesiones de la Taifa de Zaragoza, gobernada ya en ese entonces por Sulayman ibn Hud, que sustituyó a la dinastía tuyibí. Como contexto, hay que decir que la Taifa de Zaragoza había invadido Guadalajara, aprovechándose de la muerte de Isma’il al-Zafir de Toledo. Como los toledanos sufrieron una derrota, su soberano Yahya al-Ma’mun contactó con el rey de Pamplona para ofrecerle una compensación económica a cambio de atacar una de las fronteras zaragozanas, mientras los toledanos tratarían de recuperar Guadalajara. Eso llevó a que ya en verano de 1044 los pamploneses hicieran una exitosa campaña de saqueo, no se sabe exactamente en qué puntos de la Taifa de Zaragoza.

A finales de 1044 se produjo una reunión de los grandes barones y obispos del reino, además de Fernando I de León y Ramiro I de Aragón, para discutir cómo sacar el máximo partido del conflicto entre Zaragoza y Toledo. El rey Fernando pactó con Sulayman ibn Hud y en 1045 atacó la taifa toledana, causando estragos incluso en la propia capital. Yahya al-Ma’mun trató de llegar a un acuerdo con Sulayman para evitar que los cristianos se aprovecharan de sus disputas, pero no fue posible y en cambio los zaragozanos hicieron una incursión en Medinaceli. El soberano de Toledo, desesperado, pagó una compensación a los leoneses para que se largasen de su taifa y recurrió de nuevo a la ayuda de García III.

Los pamploneses hicieron campaña por Huesca y Tudela, pero a su regreso tomaron Calahorra en julio o agosto de 1045 sin encontrarse a unas tropas que presentaran batalla. La muerte de Sulayman ibn Hud en 1046 y la guerra civil en la que se vio sumida la Taifa de Zaragoza, con injerencias de soberanos cristianos que se cobraron parias, evitó una reconquista islámica de Calahorra, aunque su posición era insegura y quizás por eso el rey García decidió consolidar la sede episcopal de Nájera en vez de restaurar la de Calahorra, que databa de época romana. La frontera navarra quedó estabilizada en los valles de Cidacos y Alhama hasta 1118, cuando Alfonso I el Batallador conquistó Zaragoza.

La batalla de Atapuerca. Muerte de García III

La ruptura entre Fernando I de León y García III de Pamplona se produjo en 1053, cuando supuestamente tropas navarras entraron en las tierras castellanas de Fernando y ocuparon los castillos de Úrbel, La Piedra y Ubierna. Los intentos pacificadores de mediación a través de obispos fracasaron. El 1 de septiembre de 1054 se enfrentaron en la batalla de Atapuerca, en la provincia de Burgos. Probablemente del lado de García III estaban soldados de Ramiro I de Aragón para cumplir el vasallaje, así como hombres de la Taifa de Zaragoza, sometida a las parias y al deber de auxilio militar.

En cualquier caso, toda ayuda fue poca, porque García murió en el transcurso de la batalla. Según la Historia Silense, fue porque unos caballeros leoneses, deseosos de vengar la muerte del rey Bermudo III y quizás instigados por su hermana la reina Sancha, mataron al rey de Pamplona a lanceadas en vez de capturarlo vivo, como deseaba Fernando. Esto sería paradójico, dado que su señor el rey de León tenía tanta o más responsabilidad en la muerte del último rey de la dinastía asturleonesa. Los Anales Compostelanos proporcionan una versión aún más novelesca al afirmar que el primogénito legítimo de Sancho el Mayor fue víctima de uno de sus propios caballeros, por haberse acostado con su esposa.

¿Pero por qué estalló la guerra entre los dos hermanos, si no tenemos noticias de incidentes previos? El cronista de la Historia Silense, del que bebió la historiografía posterior, recurrió a explicarla por la codicia y envidia que sentía el rey perdedor por la grandeza alcanzada por su hermano menor. Es muy fácil hacer leña del árbol caído. Le dio además unos antecedentes de traiciones y encarcelamientos que se parecen muy sospechosamente a sucesos más próximos al tiempo del cronista.

La tesis del odio personal no parece sostenerse, teniendo en cuenta que Sancho IV fue proclamado rey en el mismo campo de batalla, con la aprobación de su tío Fernando. El rey de León apareció en hechos señalados, como la consagración de Santa María la Real de Nájera en 1056, y no trató de desestabilizar el Reino de Pamplona. La reina Estefanía atribuyó la muerte de su esposo a sus pecados, pero no por malicia o envidia, y trató de reparar las injusticias cometidas por él. Devolvió a San Millán de la Cogolla un viñedo que había usurpado García, y también devolvió una heredad al monasterio de Albelda.

Principalmente se pueden plantear dos hipótesis sobre por qué se produjo esta guerra fratricida. Una explicación, la más plausible para mí, serían las tensiones ocasionadas por García III al subordinar los territorios castellanos bajo su dominio a la autoridad eclesiástica del obispo de Nájera y nombrar a señores pamploneses para las tenencias castellanas. Piensa que había élites castellanas que se habían quedado con propiedades en un bando y otro del extinto y dividido condado de Castilla. La otra sería que pudo estallar el conflicto por las disputas por quién se cobraba parias de la Taifa de Zaragoza.

Las consecuencias políticas de la batalla de Atapuerca fueron importantes. Sancho IV Garcés, de catorce años, ascendió al trono pamplonés. Es un bulo que rindiera homenaje a su tío como si pusiera al Reino de Pamplona bajo el vasallaje de León. Fernando I de León se hizo con Bureba, la mitad oriental de Cantabria, y casi todas las merindades de Castilla Vieja escindidas en 1035 de la soberanía leonesa. Lo más plausible es que esto ocurriese, no por una campaña de conquista, sino porque entre 1054 y 1058 la mayoría de tenentes de la Castilla pamplonesa cambiaron su lealtad.

Así se explicaría que las tenencias de Pancorbo y Término permanecieran fieles al rey de Pamplona, hasta que años más tarde también pasaron a ser fieles al rey de León. En cambio, el condado de Álava permaneció en la monarquía pamplonesa. Poco después de la batalla, Ramiro renovó el pacto de fidelidad con el nuevo rey de Pamplona y así este se aseguraba la fidelidad de un hombre competente y con experiencia como su tío. Como recompensa por sus servicios de ayuda y consejo, Sancho IV le entregó a Ramiro el importante castillo de Sangüesa. En todo caso, el desastre de Atapuerca fue un punto de inflexión que inició una crisis política en el Reino de Pamplona.

El Veredicto: Fuentes primarias frente a la confusión y reescritura anacrónica

En El Veredicto de hoy quiero recordar que prácticamente todas las cuestiones importantes que he tratado en este episodio han dado lugar a interpretaciones divergentes. O sea, si tú buscas información, sea online o sea en libros, sobre la herencia de Sancho III, si surgieron los reinos de Castilla y Aragón, qué relaciones mantuvieron Ramiro y García, o cómo se produjo la guerra entre Fernando y García, encontrarás versiones de todo tipo y al final no sabrás ni qué creer. Hasta a mí me ha costado investigar estos temas.

Pero frente a la confusión, hay que hacer un examen de las fuentes fiables más próximas a los hechos. No hay que hacer caso a las crónicas del siglo XIII que te dicen que Fernando fue rey de Castilla solo porque hacen una lectura anacrónica desde un tiempo en que Castilla era una gran potencia, ni dar credibilidad a los diplomas falsificados que presentan a un Ramiro que se intitulaba orgullosamente rey como si fuera independiente. Es cierto que eso significa aceptar que hay cosas que nunca conoceremos con certeza por las limitaciones de las fuentes primarias, pero hay que evitar la tentación de rellenar vacíos con invenciones y construir relatos sabiendo cómo termina la historia. Y con eso, El Veredicto termina.

Avance y outro

Si te ha parecido interesante esta entrega, dale a me gusta y deja un comentario, eso ayuda al algoritmo en YouTube, y por supuesto suscríbete y dale a la campanita de notificaciones para no perderte nada de lo que publico. La divulgación de calidad requiere de mucha investigación, así que te animo a ayudarme con una membresía de YouTube o Spotify, comprando algo en la tienda como camisetas o tazas históricas, o haciéndote mecenas en patreon.com/lahistoriaespana. En el siguiente episodio hablaré sobre guerras en al-Ándalus, el crecimiento de las ciudades, y los problemas de legitimidad a los que se enfrentaron las taifas. ¡Gracias por tu atención y hasta la próxima!

Fuente

Álvarez Borge, Ignacio. La Plena Edad Media. Siglos XII-XIII. Síntesis, 2003.

Álvarez Palenzuela, Vicente Ángel, editor. Historia de España de la Edad Media. Ariel, 2011.

Ávila Seoane, Nicolás. Intitulación y data con los hijos de Sancho III El Mayor. Sociedad Española de Estudios Medievales-CSIC, 2016.

Carvajal Castro, Álvaro, y Josu Narbarte Hernández. “Royal power and proprietary churches in the eleventh-century Kingdom of Pamplona.” Journal of Medieval Iberian Studies 11.2 (2019): 115-134.

Carvajal Castro, Álvaro. Bajo la máscara del Regnum: la monarquía asturleonesa en León (854-1037). Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2017.

de Ayala Martínez, Carlos. Sacerdocio y Reino en la España Altomedieval. Iglesia y poder político en el Occidente peninsular, siglos VII-XII. Sílex, 2008.

de la Iglesia Duarte, José Ignacio, coordinador. García Sánchez III “el de Nájera” un rey y un reino en la Europa del siglo XI. XV Semana de Estudios Medievales, Nájera, Tricio y San Millán de la Cogolla del 2 al 6 de agosto de 2004. Instituto de Estudios Riojanos, 2005.

Durán Gudiol, Antonio. Ramiro I de Aragón. Ibercaja, 1993.

Fernández del Pozo, José María. Alfonso V (999-1028). Vermudo III (1028-1037). La Olmeda, 1999.

Fuente Pérez, María Jesús. “¿Espejos de Esther? La intercesión como tarea política de la reina (León-Castilla, siglos XI-XIII).” E-Spania: Revue électronique d’études hispaniques médiévales 20 (2015).

González Artigao, Aurora. De Zaragoza a Murcia y Damasco: perspectivas ampliadas sobre los Banu Hud (ss. XI-XIII). 2022. Universidad Autónoma de Madrid, tesis doctoral.

Iglesias Costa, Manuel. Historia del condado de Ribagorza. Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2001.

Klinka, Emmanuelle. “Sancha, infanta y reina de León.” e-Spania. Revue interdisciplinaire d’études hispaniques médiévales et modernes 5 (2008).

Lacarra, José María. Historia política del reino de Navarra desde sus orígenes hasta su incorporación a Castilla. Caja de Ahorros de Navarra, 1972.

Ladero Quesada, Miguel Ángel, et al. La Reconquista y el proceso de diferenciación política (1035-1217). Dirigida por José María Jover Zamora, vol. 9, Espasa-Calpe, 1998.

Laliena Corbera, Carlos. “Los orígenes del Reino de Aragón (siglo XI). Una propuesta de revisión.” Miscelánea de estudios en homenaje a Guillermo Fatás Cabeza, coordinado por María Victoria Escribano Paño et al., Institución Fernando el Católico, 2014, págs. 435-444.

Laliena Corbera, Carlos. La formación del Estado feudal. Aragón y Navarra en la época de Pedro I. Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1996.

Larrea, Juan José. “Acción política y arquitectura social en Vizcaya y Álava antes de su incorporación al reino de Alfonso VI: la herencia vasca.” Alfonso VI y su época. I, Los precedentes del reinado (966-1065): Sahagún (León), 4-7 de septiembre de 2006, coordinado por E. Fernández González y J. Pérez Gil, Universidad de León, 2007, pág. 69-119.

Larrea, Juan José. La Navarre du Ive au XI le siécle. Peuplement et société. De Boeck Université, 1998.

Manzano Moreno, Eduardo. Épocas Medievales. Dirigido por Josep Fontana y Ramón Villares, vol. 2, Crítica, 2009.

Martín Duque, Ángel J. “Del reino de Pamplona al reino de Navarra.” Príncipe de Viana 63.227 (2002): 841-850.

Martín Duque, Ángel J. Sancho III el Mayor de Pamplona: el rey y su reino (1004-1035). Gobierno de Navarra, Departamento de cultura y turismo, Institución Príncipe de Viana, 2007.

Martin, Georges. “Linaje y legitimidad en la historiografía regia hispana de los siglos IX al XIII.” e-Spania. Revue interdisciplinaire d’études hispaniques médiévales et modernes 11 (2011).

Martin, Georges. “Revisando las sucesiones de Sancho III de Pamplona y Fernando I de León. La teoría Muniadueña.” e-Spania. Revue interdisciplinaire d’études hispaniques médiévales et modernes 39 (2021).

Martínez Diez, Gonzalo. “La frontera de Castilla con el Reino de Pamplona en el siglo XI.” Boletín de la Institución Fernán González 241 (2010): 249-266.

Martínez Díez, Gonzalo. El condado de Castilla, 711-1038: la historia frente a la leyenda. Vol. 2. Marcial Pons Historia, 2005.

Martínez Díez, Gonzalo. Sancho III el Mayor. Rey de Pamplona, Rex Ibericus. Marcial Pons Historia, 2007.

Olcoz Yanguas, Serafín. “Notas sobre la reconquista de Calahorra (1045).” Kalakorikos: Revista para el estudio, defensa, protección y divulgación del patrimonio histórico, artístico y cultural de Calahorra y su entorno 14 (2009): 227-250.

Pavón-Benito, Julia, directora. Reinas de Navarra. Sílex, 2014.

Peña Pérez, Francisco Javier. “Castilla, 1065: un reino prematuro.” Boletín de la Institución Fernán González 250 (2015): 289-312.

Pescador Medrano, Aitor. “Tenentes y tenencias del Reino de Pamplona en Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, La Rioja y Castilla (1004-1076).” Vasconia. Cuadernos de Historia-Geografía 29 (1999): 107-144.

Prado Marcos, María Encina, y Julio Manuel Vidal Encinas. “De lo que había a lo que hay: resultados del estudio arqueo-antropológico del Panteón Real de San Isidoro de León.” Actas de las Jornadas de Antropología Física y Forense. Alicante, 29-30 de junio de 2006, editado por Consuelo Roca de Togores Muñoz y Fernando Rodes Lloret, Diputación Provincial de Alicante, 2008, pág. 101-112.

Sáenz de Haro, Tomás. Calahorra y su entorno rural (1045-1295). Expansión demográfica y económica e implantación y transformaciones de las estructuras feudales en una ciudad de la frontera castellano-navarra. 2012. Universidad de Salamanca, tesis doctoral.

Sirantoine, Hélène. Imperator Hispaniae: Les idéologies impériales dans le royaume de León (IXe-XIIe siècles). Casa de Velázquez, 2013.

Tomás Faci, Guillermo. Montañas, comunidades y cambio social en el Pirineo medieval: Ribagorza en los siglos X-XIV. Presses universitaires du Midi, 2020.

Ubieto Arteta, Antonio. Historia de Aragón. Creación y desarrollo de la Corona de Aragón. Anubar Ediciones, 1989.

Ubieto Arteta, Antonio. Historia de Aragón. La formación territorial. Anubar Ediciones, 1981.

Vaca Lorenzo, Ángel. “El obispado de Palencia desde sus orígenes hasta su definitiva restauración en el siglo XI.” Hispania sacra 52.105 (2000): 21-70.

Viguera Molins, María Jesús, editora. Los reinos de taifas. Al-Andalus en el siglo XI. Dirigida por José María Jover Zamora, vol. 8.1, Espasa-Calpe, 1994.

Viruete Erdozáin, Roberto. Aragón en la época de Ramiro I. 2008. Universidad de Zaragoza, tesis doctoral.

Comentar