Este es el episodio 62 llamado Taifas. Así se pelearon por un califato que ya no existía y en este episodio aprenderás:

- ¿Dónde está el califa? Legitimidad política de los reyes de taifas

- Guerra entre hammudíes y abbadíes

- Al-Mutadid, el sanguinario rey que expandió la Taifa de Sevilla

- Cambios dinásticos en la Taifa de Almería

- La Taifa de Zaragoza bajo los Banu Hud

- La caída del Califato hammudí

- Parias, el tributo y extorsión de los cristianos

- El crecimiento de las ciudades con los reinos de taifas

- El Veredicto: La teoría de juegos aplicada a las taifas

- Avance y outro

- Fuentes

¿Dónde está el califa? Legitimidad política de los reyes de taifas

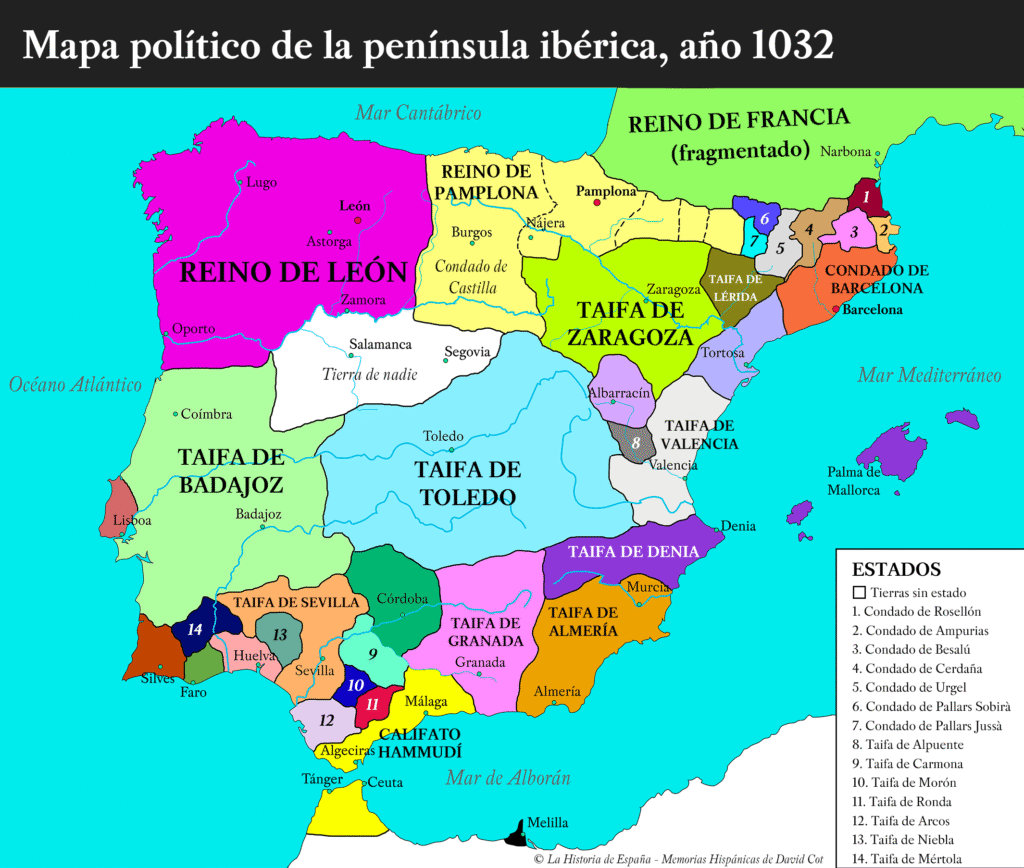

El califato no desapareció en 1031 con la expulsión de los omeyas de Córdoba. Siguió existiendo durante dos décadas más el Califato hammudí, reconocido por varios reyes de taifas, y la idea de un califato como proyecto político no desapareció en ningún momento del siglo XI. Eso no quita que la fragmentación política de al-Ándalus en decenas de estados era un hecho, y los reyes de taifas se enfrentaban a un gran problema de legitimidad política.

Eso era así porque el suyo era un poder fáctico, no un poder ajustado a la ley y a la teoría política prevalente en las sociedades islámicas, que veía la institución califal como imprescindible para guiar y proteger a los musulmanes. Al-Ghazali, un polímata persa del siglo XI, decía esto sobre el declive del Califato abasí, que es igualmente aplicable al cordobés: “A los que pretenden que el califato está muerto para siempre y que nada podría reemplazarlo, querríamos preguntarles ¿qué es preferible? ¿El caos y el fin de la vida social porque no hay autoridad constituida correctamente, o el reconocimiento del poder de hecho, sea el que fuere?”

El conservador polímata cordobés Ibn Hazm, muy crítico con los reyes de taifas, expresó la necesidad de un califato por ser una obra de Dios que tenía el rol de velar por el orden y el cumplimiento de los preceptos islámicos. Siguiendo la postura sunní más común, defendía que solo un miembro de la tribu Quraysh por línea masculina podía ser califa y que este debía reunir una serie de cualidades que lo hicieran apto para gobernar, como estar bien capacitado mentalmente y no ser menor de edad.

Un andalusí llegó a plantear que el califa debía ser el mejor de la comunidad, lo que le valió ser acusado de jariyí, aunque fue absuelto. Un autor decía que era mejor un califa injusto que la fitna que se vivía en su tiempo, mientras que otro llegó a plantear el caso hipotético de si era preferible que un no musulmán los gobernase, pero concluyendo que eso no era aceptable. Esta teorización del califato, también ocurrida en Oriente en el siglo XI, demuestra la debilidad de la propia institución y las incertezas de aquellos momentos.

Los ulemas, los especialistas en teología y derecho islámico, ganaron poder ante los declives de los califatos y desarrollaron la idea de que el gobierno era legítimo si contaba con su aprobación. Eso provocó tensiones y enfrentamientos en algunas ocasiones, pues los estados islámicos podían ser deficientes en autoridad de derecho, mientras que a la sociedad civil musulmana liderada por los ulemas le faltaba poder fáctico, aunque por lo general los ulemas colaboraban con los gobernantes seculares y se beneficiaban de cargos y prebendas.

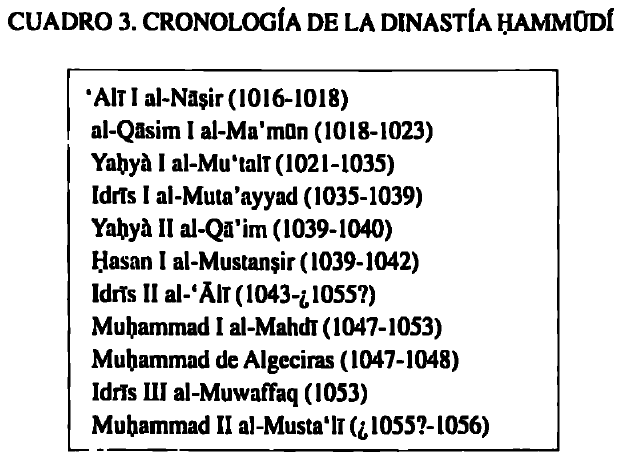

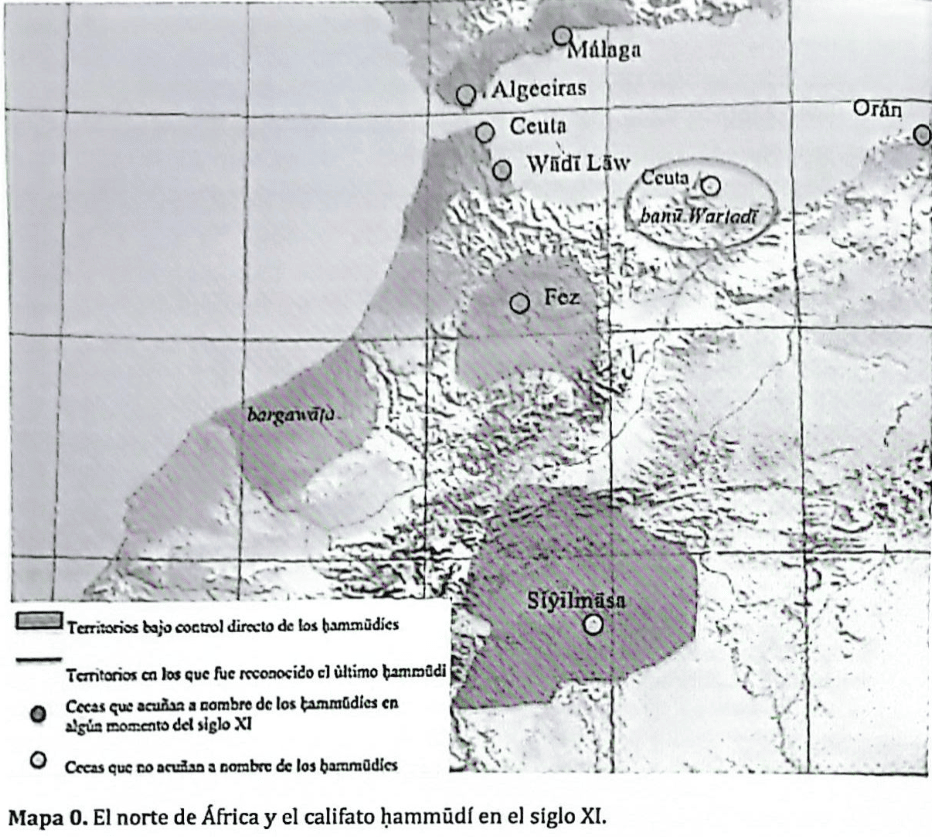

Para legitimarse, normalmente los reyes de taifas optaron por presentarse en sus titulaciones y monedas como delegados de un califa, como en su día lo fue Almanzor. Principalmente recurrieron a tres posibles califas: uno de la dinastía hammudí, el falso Hisham II, o un califa ficticio y genérico. El único califato real era el hammudí, regido por una dinastía árabe descendiente del profeta Muhammad que ejercía un dominio directo sobre Ceuta, Tánger, Algeciras y Málaga, siendo esta última la sede califal.

Aparte de por su linaje, se legitimaban porque supuestamente el califa Hisham II había enviado una carta al primer califa hammudí pidiendo su auxilio cuando estaba bajo asedio, a cambio de ser nombrado su sucesor. Los califas hammudíes fueron reconocidos principalmente por las taifas regidas por bereberes en el sur, siendo la Granada zirí su mayor y más leal apoyo, así como algunos puntos del Magreb occidental, como Fez, Orán y Wadi Law, capital de los bereberes gumara situada cerca de Ceuta. El Califato hammudí representa un modelo de transición entre el Califato de Córdoba de los omeyas y los reinos de taifas.

El cadí y rey de Sevilla de la dinastía abbadí, Muhammad ibn Isma’il ibn Abbad, no estaba contento reconociendo como califa al hammudí Yahya ibn Ali, así que en 1035 solucionó el problema de la legitimidad proclamando califa a Hisham II. No al Hisham II verdadero, sino a un embustero, porque el omeya había muerto al finalizar el asedio a Córdoba en 1013, tal y como confirmó el primer califa hammudí al entrar en la capital y desenterrarlo. Pese a eso, circularon rumores de que el último califa de consenso antes de la fitna había sobrevivido o que incluso pasó años malviviendo en Oriente Próximo, pero esos rumores solo reflejaban el deseo de muchos andalusíes de volver a los añorados tiempos de unidad y estabilidad.

El falso Hisham II era un humilde almuédano de una población sevillana que guardaba cierto parecido al califa omeya, y por eso el rey abbadí lo invistió califa, pese a que este negó ser Hisham. Al entrar en la hispalense, los pregoneros daban la buena noticia de que el califato había transferido su sede a Sevilla. Los sevillanos fueron a hacerle el juramento de fidelidad, sin poder ver al impostor porque estaba detrás de una cortina corrida, y el falso Hisham II decía que había convertido a Muhammad ibn Isma’il en su háyib.

Era vox populi que todo era una farsa, pero la pantomima es relevadora de la importancia que aún tenía la idea de un califato. La invocación del falso Hisham tuvo bastante acogida en los reinos de taifas, porque así sus soberanos conseguían legitimarse al mismo tiempo que no tenían que subordinarse a un califa real, como eran los hammudíes. La única pega es que podía suponer una cierta subordinación al soberano de Sevilla.

La tercera opción era invocar a un califa llamado Abd Allah, siervo de Dios, empleado aquí como parte del título califal, no como un nombre propio. Alejandro Peláez, que ha estudiado extensamente todas estas cuestiones de legitimidad en el periodo taifa, cree más probable que fuera un califa teórico y anónimo, una forma de indicar que el puesto estaba vacante, pero hay algunos autores que creen que, al menos en algunas taifas y en momentos concretos, ese Abd Allah podría referirse al califa abasí de Bagdad.

Fue una fórmula que empezó a ser empleada de forma intermitente en Zaragoza y Fez, pero invocar a ese califa anónimo fue la opción más popular en el periodo tardío de las taifas, desaparecidos los hammudíes y el falso Hisham. Era la alternativa más conveniente de todas, pues suponía la aceptación teórica de la institución califal sin comprometerse con ninguna dinastía real que pudiera amenazar el poder fáctico de los reyes de taifas.

La opción más radical era la de no invocar a ningún califa en las monedas y solo al rey de la taifa, como hicieron los Banu Di-l-Nun de Toledo. Por lo general esta alternativa fue poco común, pero sí se observa con mayor frecuencia en algunas taifas en sus últimos años. Eso evidencia que la invocación teórica a un califato fue perdiendo importancia con el paso del tiempo. Antes de seguir, muchísimas gracias a Manuel Margallo por haberse convertido en mi mayor mecenas con una suscripción de 100 euros que incluye merchandising exclusivo, una carta escrita por mí, o recomendaciones bibliográficas del tema que elijas. Tú también puedes hacerlo u optar por aportaciones más modestas en Patreon, como la de patreonido con 10 euros.

Guerra entre hammudíes y abbadíes

La proclamación del falso Hisham II en Sevilla no quedó sin respuesta y el tercer califa hammudí, Yahya ibn Ali, se movilizó para la guerra contra Sevilla. Los bereberes birzalíes de Carmona se posicionaron a favor de la farsa, y por eso los hammudíes ocuparon su taifa. Las fuerzas de Sevilla y Carmona se unieron y presentaron batalla el 11 de noviembre de 1035. Hay relatos contradictorios sobre si la batalla ocurrió en Alcalá de Guadaira o en las inmediaciones de Carmona.

El cronista Ibn Hayyan afirmó que hubo bereberes que abandonaron al hammudí y que espías trasladaron a los sevillanos que Yahya se encontraba borracho, y por eso decidieron atacar de noche. Sin embargo, hay que poner en cuarentena esta acusación, porque Ibn Hayyan tenía un fuerte sesgo antihammudí. El califa fue imprudente y se puso a la vanguardia en lugar de permanecer en la retaguardia. Los abbadíes y birzalíes aguantaron los envites hammudíes en un terreno favorable.

Después simularon huir, y cuando Yahya se encontraba lejos del grueso de sus tropas, la caballería sevillana que se encontraba escondida lo rodeó. Cayó de su caballo, terminó herido y lo remataron. Se llevaron su cabeza, que presentaron al soberano de Sevilla. No fue hasta que los almorávides entraron en Sevilla que una nieta de Yahya pudo enterrar su cabeza en la mezquita aljama de Sevilla. Los sudan o soldados negros al servicio de Yahya pactaron entregar Carmona al patriarca birzalí, que cerró las puertas de la ciudad en las narices de los sevillanos para evitar que se anexaran la taifa.

La situación política de al-Ándalus cambió sustancialmente a favor de la Taifa de Sevilla. Valencia, Denia, Tortosa y Alpuente reconocieron al falso Hisham, y así también lo hicieron las pequeñas taifas vecinas de Sevilla. Otros, como Zuhayr de Almería, se opusieron fervientemente a la farsa de los abbadíes y siguieron reconociendo a los hammudíes. Aunque se suele decir que Córdoba no tuvo otro califa desde 1031, la Taifa de Córdoba reconoció por un tiempo al impostor, pero su soberano Abu l-Hazm ibn Yahwar dejó de hacerlo cuando temió que Córdoba fuera anexada por Sevilla y quizás también por influencia de una carta de Zuhayr de Almería.

Muerto Yahya ibn Ali, lo sucedió su hermano Idris I, que estaba gobernando las posesiones africanas hammudíes desde Ceuta. Nombró a su sobrino Hasan ibn Yahya gobernador de Ceuta y Tánger y le entregó una hija en matrimonio, pasos que reflejaban que preparaba a Hasan como sucesor, como también confirman las emisiones monetarias que lo presentaban como heredero. Era una práctica que intercalaba los derechos entre hermanos del califa y sus descendientes para intentar evitar rencillas familiares por la sucesión.

Idris I es descrito como un gobernante bueno y generoso, y fue el último califa hammudí en acuñar monedas de oro y plata de estilo califal de buena ley. Formó una coalición con Granada, Almería y Carmona contra la Taifa de Sevilla en otoño de 1036. Los atacantes lograron conquistar algunas plazas e incendiaron la alquería de Triana, cerca de Sevilla. La guerra se reanudó en 1039, porque los abbadíes quisieron anexarse la Taifa de Carmona.

Ocuparon Osuna y Écija, pero el señor birzalí pidió ayuda al califa hammudí. Idris y los granadinos acudieron en su auxilio, pero entraron en pánico por pensar que no tenían suficientes hombres para poner fin al asedio sevillano de Carmona y decidieron regresar a sus territorios. El primogénito abbadí se enteró y decidió perseguir a los que más temía, a los bereberes sinhaya de la Taifa de Granada. Entonces los granadinos pidieron ayuda a los hammudíes, pues se encontraban solo a unos minutos de distancia.

Ambos ejércitos lograron unirse y aplastaron a las tropas abbadíes cerca de Écija el 5 de octubre de 1039. Las tropas bereberes de Sevilla desertaron por negarse a combatir a otros bereberes y el príncipe heredero abbadí se quedó con pocos hombres, principalmente esclavos. Sufrieron muchas bajas y el primogénito del cadí sevillano fue decapitado y su cabeza enviada a Idris I. El califa hammudí pudo saborear el placer de la venganza, pero muy pocos días después se sintió mal y murió en Bobastro, el antiguo bastión del rebelde Umar ibn Hafsún.

Al-Mutadid, el sanguinario rey que expandió la Taifa de Sevilla

En 1042 al-Mutadid sucedió a su padre al frente de la Taifa de Sevilla. Al-Mutadid fue un intrigante maquiavélico, paranoico, cruel y excéntrico. Sus contemporáneos calificaban muchos hechos de su reinado como repugnantes y espantosos, por su violencia innecesaria y traiciones. Fue un gobernante autocrático, un tirano que se hacía respetar por el miedo. Al-Mutadid había vivido en Málaga durante unos años como rehén del califa hammudí Yahya ibn Ali.

El hijo del cadí sevillano empujó a uno de los hijos de Yahya a un estanque y se murió ahogado. En lugar de tomar venganza, Yahya devolvió a al-Mutadid a su padre. Quizás este incidente ya evidencia la maldad de al-Mutadid desde que era niño, o es posible que el saber que estaba cautivo a merced de la voluntad de otro lo convirtiera en alguien obsesionado con el poder por su propia supervivencia. Por citar algunos ejemplos de sus asesinatos, dio muerte a varios notables y servidores de su padre, y enterró viva a una esclava que había dicho preferir estar en una tumba que vivir en el palacio del rey de Sevilla.

Al-Mutadid invitó a los emires de Ronda, Morón y Arcos a la fiesta de circuncisión de sus hijos, pero solo fue un engaño para robarles y hacerlos cautivos. Según Ibn Idari, al cabo de un tiempo los sacó del calabozo y les preparó un banquete, colmándolos de honores. Luego les invitó a perfumarse en un baño, pero cuando entraron tapió la puerta y ordenó al caldero que avivara el fuego. Los emires gritaron y golpearon las paredes, sin lograr salir, y finalmente murieron asfixiados. Hay varias versiones distintas sobre estos hechos. En algunas el señor de Ronda logró escapar, y tampoco hay acuerdo en las fechas, que van desde 1053 hasta 1065.

Al-Mutadid mató impulsivamente a su propio hijo primogénito. Este había rehusado marchar contra Córdoba porque creía que no disponía de un ejército suficientemente grande para lograr su conquista, y tras ser encarcelado conspiró y trató de matar a su padre. Al-Mutadid era tan macabro que hizo adornar los jardines de su palacio con puntas de lanza con cabezas de sus enemigos clavadas. En las orejas de las calaveras les metía un papelito con el nombre de cada muerto. Servían para horrorizar a sus invitados, el deporte preferido del rey sevillano.

Al-Mutadid fue muy dado a la juerga, a la bebida, y a las mujeres, pero nunca desatendió los asuntos de estado ni dejó que otro gobernase en su nombre. Tuvo un harén con unas setenta mujeres, aunque su favorita era su esposa oficial, la bella hija de Muyahid de Denia. También destacó por ser un entusiasta de la poesía y un patrón de muchos literatos. Este soberano abbadí inició la acuñación de dinares de oro nada más empezar su gobierno, en nombre de Hisham II.

Esto coincidía con el declive del Califato hammudí. De hecho, en 1043 o 1044 casi todas las taifas pasaron a reconocer al falso Hisham y entonces muchas de ellas empezaron a acuñar moneda, una prerrogativa propia de soberanos. Las tropas de al-Mutadid mataron al señor de Carmona y conquistaron la Taifa de Mértola, en el sur de Portugal. También atacó Niebla, pero no pudo tomarla, al no ganar decisivamente y al intervenir el rey aftasí de Badajoz.

Vista la agresividad de al-Mutadid, en 1048 se formó una liga contra Sevilla compuesta por Granada, Badajoz, Carmona, Morón, Ronda y Arcos, que volvieron a reconocer a un califa hammudí, a Muhammad ibn al-Qasim de Algeciras. La coalición contra Sevilla causó estragos en la taifa, pero fracasó en tomar la ciudad hispalense por discrepancias entre las partes. En 1050 Sevilla invadió la Taifa de Badajoz. Los aftasíes recibieron la ayuda de Carmona, pero fueron derrotados y sufrieron muchas muertes, entre ellas el hijo del soberano birzalí.

Los sevillanos asolaron los campos y en consecuencia hubo hambre y los almacenes y mercados de Badajoz quedaron vacíos. El soberano aftasí se vio obligado a firmar la paz, con la mediación de Córdoba. Con Badajoz neutralizada y un Califato hammudí en descomposición, Sevilla tuvo vía libre para anexarse las pequeñas taifas del suroeste entre 1051 y 1053: Niebla, Huelva-Saltés y Santa María del Algarve, mientras que hay discrepancias sobre si se anexó Silves en 1053 o en 1063. En la década de 1060 hubo otro proceso de expansión de la Taifa de Sevilla de al-Mutadid, pero lo dejo para otro episodio.

Cambios dinásticos en la Taifa de Almería

Los saqaliba, los esclavos europeos sin raíces en al-Ándalus, dominaban varias taifas, pero poco a poco fueron perdiéndolas frente a dinastías andalusíes. En agosto de 1038 Zuhayr de Almería se lanzó con un gran ejército a enfrentarse al nuevo emir de Granada, Badis ibn Habus, para aprovecharse de la debilidad interna provocada por una sucesión contestada. Se veían confiados en vencer y anexarse la Taifa de Granada.

Sin embargo, los almerienses cayeron en una emboscada y los granadinos cortaron un puente por el que podrían haber escapado. Zuhayr fue derrotado y muerto, según unos en combate, según otros porque se despeñó por un barranco al huir. Los 500 soldados negros de Almería desertaron y pasaron a servir al emir de Granada. La victoria fue total para los bereberes sinhaya. Obtuvieron un gran botín material, numerosos cautivos e incorporaron a la Taifa de Granada los territorios de Jaén.

El gobierno de la Taifa de Almería dejó de estar en manos de saqaliba y pasó a estar regida por Abd al-Aziz ibn Abi Amir, el nieto de Almanzor que reinaba en Valencia y Murcia. Los saqaliba, que habían sido clientes amiríes, se lo pidieron para evitar que la taifa fuera anexada por Granada. El hábil rey saqaliba Muyahid de Denia aprovechó la ausencia de Abd al-Aziz para atacar Valencia y se anexó Murcia, Lorca, Orihuela y Elche, aunque finalmente solo conservó las dos últimas.

Abd al-Aziz dejó a su hijo gobernando y volvió a Valencia, llevándose consigo el abundante tesoro de la Taifa de Almería. El gobierno amirí no duró mucho y en 1042 los almerienses, descontentos por el saqueo de su tesoro público, eligieron a su gobernador, un árabe de la dinastía de los Banu Sumadih, una rama de la dinastía tuyibí que había gobernado la Marca Superior. La Taifa de Almería perdió Murcia con el cambio dinástico, que quedó prácticamente independizada bajo el linaje de los Banu Tahir, aunque siguieron reconociendo nominalmente al rey de Valencia hasta que en 1080 fueron anexados por la Taifa de Sevilla.

Aunque en general gozaron de buena prosperidad, no fueron años fáciles para Almería. En 1056 se produjo una gran hambruna allí y en otras partes de al-Ándalus por una sequía. A ella se le sumó una epidemia, y eso provocó muchas muertes. Hubo hambrunas y pestes en Iraq, Siria, Egipto y Arabia, así que hay que conectarlo con lo que pasaba en otras partes del mundo islámico, y más en Almería, que era el puerto más importante de al-Ándalus y con tanto viajero era fácil que llegasen enfermedades. El cadí hizo un recuento de los indigentes de Almería en su medina y arrabales y contabilizó a 20.000 pobres elegibles para ser receptores de limosna.

La Taifa de Zaragoza bajo los Banu Hud

En agosto de 1039 Mundir II fue asesinado por su primo. Este le cortó la cabeza y la exhibió en el alcázar gritando: “Este es el galardón a quien se rebela contra el emir de los creyentes Hisham y se opone a sus derechos.” Eso evidencia que invocar al falso califa podía servir como pretexto para justificar un golpe. Gobernó solo durante 28 días, porque la acción del primo de Mundir II disgustó a la mayoría de zaragozanos, que se amotinaron y asaltaron el alcázar. Mataron a un notable judío de la corte y el tuyibí huyó, pero luego se le pierde la pista histórica.

Isma’il al-Zafir de Toledo trató de intervenir y conseguir el dominio de la Marca Superior con el pretexto de vengar la muerte de su sobrino Mundir II. Sin embargo, Sulayman ibn Hud se adelantó. Había sido gobernador de Tudela y entonces gobernaba la Taifa de Lérida, a veces leal a Zaragoza y otras actuando de forma independiente. Era un personaje que gozaba de prestigio entre los zaragozanos, y además los Banu Hud eran una dinastía árabe llegaba a al-Ándalus en los tiempos de la conquista, como los tuyibíes.

Como ya vimos en el episodio 61 1035: El testamento que cambió la historia de España, Sulayman ibn Hud entró en guerra con la Taifa de Toledo por el control de Guadalajara y Medinaceli, y en estas guerras intervinieron los reyes de Pamplona y León, obteniendo beneficios económicos y territoriales. Sulayman ibn Hud murió en 1046 y lo sucedió su hijo Ahmad. Sin embargo, Ahmad tomó la imprudente decisión de destituir a sus hermanos de todas las plazas que les había asignado su padre para gobernar.

Eso llevó a que se unieran contra él y estallase la guerra civil. La Taifa de Zaragoza quedó dividida, con Ahmad gobernando Zaragoza, su hermano Yusuf Lérida, y otros tres hermanos estaban gobernando Huesca, Tudela y Calatayud. En esta guerra civil de nuevo los cristianos aprovecharon para sacar rédito apoyando a unos u a otros. Ahmad logró someter a todos sus hermanos para 1050, menos a Yusuf de Lérida.

Las tensiones entre Zaragoza y Lérida provocaron conflictos armados que involucraron al rey Ramiro I de Aragón, hasta que finalmente llegaron a un acuerdo de paz en 1058. Yusuf mantuvo su independencia política hasta 1078. Por otro lado, en 1060 los tortosinos se rebelaron contra los saqaliba que tanto odiaban y pidieron a Ahmad de Zaragoza que los gobernase. Tortosa y su salida al mar Mediterráneo pasaron a manos hudíes, y así los saqaliba perdieron otra taifa.

La caída del Califato hammudí

La muerte de Idris I en 1039 marcó el inicio de la decadencia de la dinastía hammudí, ya que se desataron enfrentamientos entre ramas familiares. Con el apoyo del que fue mano derecha del califa, un hijo de Idris, Yahya II, usurpó el gobierno de Málaga, en contra de los designios de su padre que había nombrado sucesor a su sobrino Hasan. Sin embargo, rápidamente Hasan vino desde Ceuta y tomó Málaga, desalojando a su primo en cuestión de semanas.

Curiosamente, el califa Hasan perdonó a Yahya y al ministro que lo apoyó y mantuvo en su puesto a este ministro, hasta que dos años después asesinó a los dos y bajo tortura obligó a que el ministro confesara dónde escondía sus riquezas. Esto podría evidenciar los problemas económicos que sufría el Califato hammudí y que se notan en la acuñación de monedas. Desde 1037 o al empezar su reinado Hasan las acuñaciones hammudíes perdieron calidad y se hicieron más irregulares, lo que indica que tenían menos acceso al oro del África subsahariana y a la plata magrebí.

Esa crisis de abastecimiento de oro y plata también se reflejó en cecas de los reinos de taifas. Las acuñaciones de dinares prácticamente desaparecieron, mientras que los dírhams de plata se fueron degradando tanto al avanzar el siglo XI que se convirtieron en monedas de vellón. Aparte de la falta de acceso a la materia prima, el pago de parias a los cristianos también pudo influir en ese empeoramiento de la calidad de las monedas andalusíes.

Volviendo a la política, la mayoría de las crónicas indican que Hasan fue asesinado por su esposa, que era hermana de Yahya II, para vengar su muerte. Según unas informaciones, Hasan no dejó ningún hijo, mientras que otras afirman que sí tuvo un hijo a cargo de Naya, su saqaliba de confianza que gobernaba Ceuta, pero este lo mató para hacerse con el poder allí. Idris II, hermano de Hasan, pasó a ser el califa, pero Naya se fue a Málaga y lo apresó, aunque gobernaba en su nombre. Imitaba el movimiento de Almanzor de tener a un califa títere.

Naya trató de conquistar Algeciras, que estaba en manos de Muhammad ibn al-Qasim, hijo del segundo califa hammudí, pero sus tropas no estaban muy animadas y abortó el asedio, después de que la madre de Muhammad saliese a reñirle por sus acciones. No pudo regresar a Málaga, ya que los soldados bereberes no quisieron seguir por más tiempo las órdenes de este saqaliba y lo mataron en febrero de 1043. La facción bereber bargawata se hizo con el poder efectivo.

Idris II estaba a su merced, y eso provocó enfrentamientos con grupos bereberes con los que estaban enemistados, como los sinhaya de Granada o los Banu Ifran de Ronda. A principios de 1047 Idris II fue depuesto. Muhammad, hijo de Idris I, se alzó como califa en una fortaleza. Según unas fuentes el pueblo malagueño cerró las puertas a Idris cuando este fue a cazar y proclamaron a Muhammad, mientras que según otras fueron los soldados negros de la alcazaba de Málaga los que apoyaron a Muhammad y los malagueños se posicionaron a favor de Idris II.

En todo caso, su primo Muhammad entró en Málaga y escogió el sobrenombre al-Mahdi. Muhammad al-Mahdi se ganó fama de berberófobo, como el califa omeya del mismo nombre, y por eso los bereberes liberaron de su encarcelamiento a Idris II y se retiraron a Bobastro. Idris II recibió el apoyo de Badis ibn Habus de Granada para atacar Málaga, pero los soldados negros de Muhammad al-Mahdi les infligieron una derrota espectacular en Comares y muchos bereberes sinhaya perecieron.

Como consecuencia de esta batalla, la Taifa de Granada dejó de apoyar a Idris II y este se retiró a Ceuta. En 1048 los soberanos de Granada, Carmona, Morón y Arcos proclamaron califa a Muhammad ibn al-Qasim en Algeciras. Eso produjo una situación esperpéntica que comentó muy críticamente Ibn Hazm, cuando decía que había cuatro califas en al-Ándalus a pocas jornadas los unos de los otros. Se refería al falso Hisham II en Sevilla, Muhammad al-Mahdi en Málaga, Idris II en Bobastro y Ceuta, y Muhammad ibn al-Qasim en Algeciras.

De un Califato hammudí unido se había pasado a una fragmentación donde los reyes de taifas eran capaces de apoyar o deponer califas. Muhammad ibn al-Qasim marchó contra Málaga, pero tuvo que regresar sin éxito a Algeciras. Murió menos de un año después y fue sucedido por su hijo, que no tomó el título califal. El rey de la Taifa de Algeciras no tenía más de 200 jinetes bajo su mando, y por su debilidad militar fue una presa fácil para la Taifa de Sevilla, que conquistó Algeciras con un ataque por mar y tierra en 1054. El soberano de Algeciras fue acogido en la Taifa de Almería, amiga de los hammudíes.

En Ceuta Idris II estaba completamente dominado por su gobernador, Suqut al-Bargawati, que como su nombre indica formaba parte de los bereberes bargawatas. Cuando unos bereberes rivales ofrecieron al califa desembarazarse del gobernador, Idris II ingenuamente informó de ello a Suqut y este decidió expulsar a esos bereberes y al propio Idris. Seguramente eran de los Banu Ifran de Ronda, pues Idris tomó refugio en esa taifa. Suqut lideró una Taifa de Ceuta independiente y llegó a emitir su propia moneda.

En 1053 Muhammad al-Mahdi murió asesinado al beber de una copa envenenada que le había enviado el rey de Granada. Lo sucedió por poco tiempo un hijo de Yahya II, pero retomó el poder en Málaga Idris II, quien falleció seguramente en 1055. Según el geógrafo al-Bakri, que estuvo en Málaga solo una década después de los hechos, Idris II fue el último califa hammudí. Un hijo le sucedió en el gobierno de la ciudad, pero no era reconocido como califa en los rezos de las mezquitas de ningún lugar.

Viendo que el Califato hammudí era ya completamente inviable y ante el temor de que lo que quedaba cayera en manos de al-Mutadid de Sevilla, Badis ibn Habus se anexó Málaga en 1056. No fue difícil, porque compró la voluntad del poderoso cadí de Málaga y de su aristocracia. El hijo de Idris II escogió exiliarse a Almería. En 1067 fue invitado a convertirse en soberano de los habitantes de Melilla y los bereberes que dominaban la región de Alhucemas, y murió pocos meses después. Así terminó el papel político de los hammudíes en la historia.

El Califato hammudí fracasó por varios factores: la decadencia demográfica y económica de Córdoba tras el asedio entre 1010 y 1013; la mala fortuna al morir su primer califa Ali ibn Hammud asesinado y ser reemplazado por su hermano en vez de por su heredero designado, su hijo Yahya, lo que luego desembocó en peleas entre las ramas de la familia que no hicieron más que debilitarlos; y finalmente por el propio interés de los reyes de taifas. No estaban dispuestos a convertirse en gobernadores reemplazables por un califa con poder real.

Después de la desaparición del Califato hammudí, hacia el 1060 al-Mutadid convocó a sus notables y les comunicó que el falso Hisham II llevaba años muerto y que por la crítica situación de guerra entre Sevilla y sus vecinos no había sido aconsejable hacerlo público. Desaparecidos los hammudíes de la escena política, había dejado de ser necesario mantener la farsa, aparte de que por edad era muy inverosímil que Hisham II siguiera vivo. Pese a eso, sus acuñaciones las siguieron haciendo en su nombre hasta 1069 y en Zaragoza acuñaron a nombre de Hisham hasta el 1083, cuando Hisham habría cumplido la friolera de 120 años.

Parias, el tributo y extorsión de los cristianos

Uno de los rasgos más definitorios del siglo XI ibérico son las parias. Adrián Elías Negro estudió las parias del siglo XI y de épocas posteriores y también hizo comparativas con instituciones similares de otros países. Tras eso, definió las parias como “un pago de periodicidad anual en moneda, que un poder musulmán realizaba, bajo coacción militar, a un poder cristiano, a cambio de un cese de las hostilidades o del mantenimiento de una situación de no agresión mutua por parte de grandes contingentes militares.

El objetivo último de la paria es, por tanto, la creación o mantenimiento de una situación de tregua que implícitamente conlleva cierto grado de sumisión política por parte del pagador y de protección de una zona de influencia por parte del perceptor.” Las parias no garantizaban un cese total de las hostilidades, sino que a veces podían llevar a tolerar escaramuzas fronterizas, una violencia de baja intensidad. Pero el estado receptor de las parias tenía el deber de defender militarmente al estado tributario de otras potencias.

Las parias no eran pagos puntuales y únicos, por ejemplo cuando se pagaba para que un ejército enemigo se retirase, ni soldadas abonadas por la contratación puntual de tropas cristianas mercenarias. Tampoco se deben confundir con las almotexenas mencionadas en la documentación aragonesa, que eran tributos continuados cobrados en especie y que pagaban aldeas fronterizas bajo un débil control zaragozano.

La participación de castellanos y catalanes como mercenarios en la fitna del Califato de Córdoba seguramente fue decisiva para que vieran con sus propios ojos la debilidad militar de al-Ándalus y sus riquezas. Los condados catalanes fueron los primeros en cobrarse parias. Su primera mención fehaciente data del 1040 en un documento donde un aristócrata fronterizo de Manresa juraba fidelidad al conde Ramón Berenguer I de Barcelona prometiéndole no quitarle los tributos que venían de Hispania, es decir de al-Ándalus.

Sin embargo, según la cronística árabe el señor de Tortosa fue el primero en pagar parias a los catalanes para que lo defendieran de la Taifa de Valencia en algún momento entre 1035 y 1038, pagos que continuaron hasta al menos 1052. La mayor implicación catalana con tropas mercenarias en la fitna, las relaciones comerciales intensas con al-Ándalus, y su cercanía a territorios densamente poblados podrían explicar que fueran los primeros en recibir parias.

El Reino de Pamplona empezó a cobrar parias de Zaragoza y Huesca desde 1046 según una crónica árabe, aunque la mención más antigua en la documentación cristiana data del 1052 por la fundación del monasterio de Santa María la Real de Nájera. El Reino de Aragón empezó a cobrar almotexenas desde al menos 1049, pero no tenemos noticias de parias como tal hasta 1060. Tampoco tenemos noticias de que el Reino de León de Fernando I cobrase parias de Toledo y Badajoz antes de 1057.

Pese a eso, el Reino de León fue el que más parias obtuvo y llegó a tener de tributarios Toledo, Badajoz, Zaragoza, Granada, Sevilla, y Albarracín. Por su situación geográfica, la Taifa de Zaragoza, incluyendo Lérida y Tortosa, fue la más vulnerable y la que más parias tuvo que pagar. Las parias fueron la solución más conveniente para cristianos y musulmanes dada la correlación de fuerzas del siglo XI. Conocedores de su debilidad militar por la división política, los reyes de taifas sabían cuándo valía la pena presentar batalla y optaban por la opción más segura de pagar parias.

Por su parte, los cristianos carecían de población suficiente para conquistar y colonizar todo al-Ándalus y frecuentemente veían más rentable y menos arriesgado cobrar parias que hacer la guerra. Las parias del siglo XI tuvieron un gran impacto para los estados cristianos, mientras que las de siglos posteriores tuvieron una incidencia marginal porque ya los poderes cristianos estaban suficientemente consolidados.

Los reyes y condes cristianos emplearon los ingresos de las parias para fortalecer el poder del soberano en relación con sus señores y fomentar las redes clientelares, fortificar y poblar la frontera, hacer donaciones piadosas, y acceder a productos de lujo importados de al-Ándalus. Las parias perjudicaron las finanzas de los reinos de taifas y empobrecieron a la mayoría de los andalusíes por el aumento de la presión fiscal. Es normal que al final se hartasen y prefirieran que los gobernasen los almorávides.

El crecimiento de las ciudades con los reinos de taifas

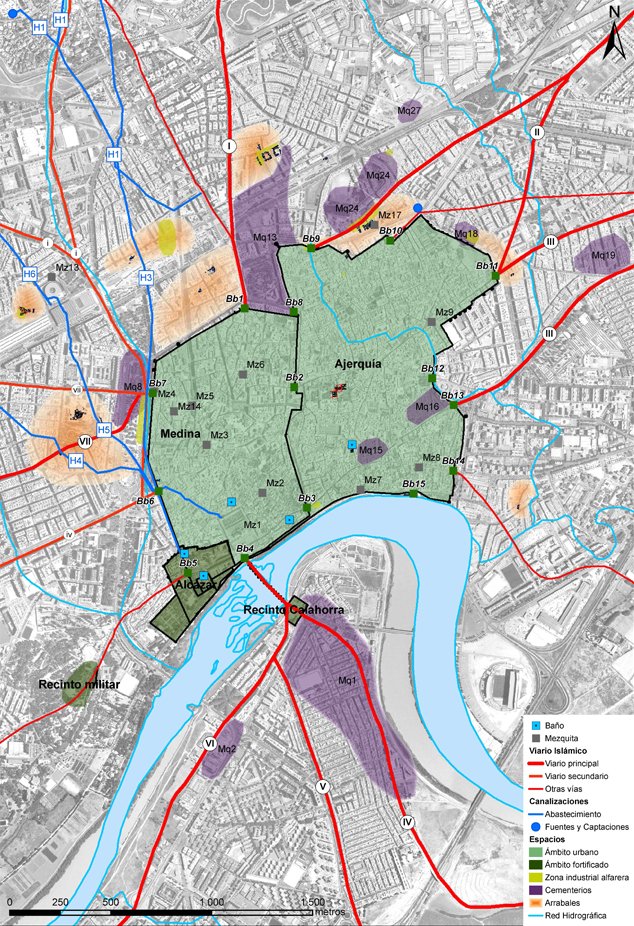

No se puede hablar del siglo XI sin explicar el desarrollo que experimentaron las ciudades andalusíes. Esto va relacionado con las dinámicas de desarrollo económico que expliqué en el episodio 45 Economía de al-Ándalus. Riqueza, poder y sector primario. La expansión de las ciudades era posibilitada por el espectacular desarrollo agrícola que experimentó al-Ándalus desde el siglo X, gracias a la introducción de nuevos cultivos, la roturación de nuevas tierras, y las inversiones en sistemas de irrigación, que permitían aumentar la productividad de los suelos y la población.

La mayoría de los campesinos andalusíes eran pequeños propietarios, pero hubo un incremento de la desigualdad en el siglo XI y una pauperización de muchos campesinos, que pasaron a ser arrendatarios y jornaleros sin propiedades agrícolas propias, en beneficio de unas élites urbanas terratenientes que solían ser las que controlaban el estado taifa. Los campesinos desposeídos podían optar por seguir trabajando la tierra en condición de aparceros, emigrar a las ciudades y probar suerte como trabajadores asalariados o abriendo un negocio, o colonizar nuevos espacios más marginales y con peores suelos.

Las ciudades andalusíes no eran solo consumidoras y centros de recolección de tributos, sino que eran productoras de primer orden. De ahí que fueran mucho más grandes y materialmente más impresionantes que ciudades del Imperio bizantino, y ya ni digamos que las de los poderes cristianos ibéricos. Con las taifas se pasó de una hipercentralización en Córdoba a un desarrollo territorial, urbanístico y económico más equilibrado, pero la tendencia a que hubiera más población viviendo y trabajando en ciudades continuó.

Ya vimos en el episodio 47 La Córdoba califal y Madinat al-Zahra que Córdoba en su punto álgido tuvo entre 250 y 315.000 habitantes, pero el destructivo asedio que sufrió en la fitna hizo que perdiera mucha población y que esta quedase recluida en las 200 hectáreas de ciudad amurallada. Se ha estimado una población para la Córdoba taifal de 65.000 habitantes. Probablemente es una estimación demasiado generosa, viendo cómo estaba a la defensiva en vez de conquistando taifas como hacía Sevilla.

En 1987 Antonio Almagro, bebiendo del trabajo del también arquitecto Leopoldo Torres Balbás, empleó su coeficiente de 348 habitantes por hectárea y los perímetros amurallados y arrabales conocidos de algunas ciudades andalusíes para estimar sus poblaciones en el siglo XI. Daba 37.000 habitantes para Toledo, 27.000 para Almería y 14.000 en Málaga. Para el siglo XII daba 95.000 a Sevilla, 24.000 a Murcia, y 20.000 para Valencia. Otros autores sitúan a Denia entre los 10 y 15.000, Badajoz en los 25.000 y a Granada entre 15 y 20.000 habitantes en el siglo XI.

Sin embargo, tirón de orejas a los investigadores, porque hace falta un trabajo de síntesis actualizado con nuevas estimaciones de población en base a los avances arqueológicos. En Zaragoza los hallazgos de los últimos años, como dos torreones y partes de la muralla islámica o enterramientos y un arrabal donde no se pensaba que podría haber restos de época de taifas, han obligado a revisar las estimaciones de población. Si antes se hablaba de 25.000 habitantes para la Zaragoza del siglo XI, ahora se cree que la cifra más bien estaría en torno a los 50.000.

Otro reto es ver qué media de habitantes por hectárea es más ajustada a la realidad de cada ciudad. Hemos visto este coeficiente de 348 habitantes por hectárea, pero Juan Francisco Murillo consideraba que era demasiado elevado y para la Córdoba califal empleaba una horquilla de entre 160 y 315 habitantes por hectárea. En cambio, en base a los registros arqueológicos de 175 viviendas andalusíes y que se estima una superficie urbanizada para Murcia en los siglos XII y XIII de 85 hectáreas, Pedro Jiménez estimó 506 habitantes por hectárea y una población de unos 37.700 habitantes para la Murcia islámica en su apogeo.

Más allá de este baile de cifras para algo que siempre serán estimaciones, lo que podemos afirmar es que los desarrollos políticos tuvieron una gran incidencia en el auge y declive de las ciudades y que, salvo Córdoba por motivos obvios, todas las ciudades andalusíes experimentaron un crecimiento en el siglo XI. Sevilla era el doble de grande que en el periodo romano, Jaén se expandió con tres arrabales, y Málaga se vio ampliamente beneficiada de ser por un tiempo sede califal hammudí.

En general, se produjo una densificación de los tejidos urbanos de las medinas, de las ciudades amuralladas. Se ocuparon como residenciales espacios antes usados para cultivos urbanos, cementerios, o actividades artesanales, y emergieron arrabales extramuros y más fincas rurales al ir quedando saturadas las medinas. En el periodo de los reinos de taifas, Sevilla debía de ser la mayor ciudad de al-Ándalus, seguida de Córdoba, Zaragoza, Toledo y Almería. Más atrás se encontrarían Valencia, Murcia, Granada, y Málaga, y aún en una categoría más abajo estarían núcleos urbanos como Denia, Jaén y Lisboa.

El Veredicto: La teoría de juegos aplicada a las taifas

En El Veredicto de hoy quiero aplicar teoría de juegos al problema al que se enfrentaba al-Ándalus tras caer el Califato de Córdoba. Los reyes de taifas se encontraban atrapados en un dilema del prisionero: todos sabían que la restauración de un califato legítimo y fuerte beneficiaría colectivamente a al-Ándalus desde un punto de vista económico, fiscal y militar, pero ninguno estaba dispuesto a ceder su poder individual. Cada taifa actuaba como un jugador racional que maximizaba su beneficio inmediato, temiendo que reconocer a un califa real implicase subordinarse a otro soberano.

Por eso proliferaron soluciones como el falso Hisham II, califas anónimos o invocaciones vagas a figuras lejanas o ficticias: mecanismos de legitimación simbólica que permitían mantener la ficción del califato sin que nadie tuviera que sacrificar autoridad real. Esta dinámica generó un equilibrio subóptimo, donde todos los actores políticos actuaban racionalmente desde su interés individual, pero el resultado colectivo era desastroso, sobre todo frente a unos cristianos cada vez más envalentonados.

En ese escenario, la entrada de los almorávides fue la jugada de un tercer jugador externo que, al no estar atrapado en esa lógica interna, sí podía imponer coordinación por la fuerza. Al no haber instituciones que garantizasen pactos estables entre taifas ni castigos creíbles para quienes rompieran la cooperación, el sistema colapsó sobre sí mismo. Paradójicamente, fueron esos mismos reyes quienes, incapaces de resolver el juego por sus propios medios, invitaron al jugador que acabaría eliminándolos del tablero. Y con eso, El Veredicto termina.

Avance y outro

Espero que hayas disfrutado de este episodio. Si es así, dale a me gusta y dime en los comentarios qué es lo más interesante que has aprendido en esta entrega. Suscríbete en YouTube o los dos pódcasts La Historia de España-Memorias Hispánicas y evita perderte nuevos episodios uniéndote al servidor de Discord o al canal de Whatsapp. Ayúdame a seguir divulgando con una donación, comprando algo de la tienda, membresías de YouTube o Spotify, o haciéndote mecenas en patreon.com/lahistoriaespana.

Anuncio importante para terminar. El mes que viene no habrá un nuevo episodio de la serie cronológica. No es que me vaya de vacaciones, sino que ya es hora de abordar el feudalismo y es un tema tan denso que necesitaré mucha investigación. Además, no sé ni cuántos episodios me llevará tratar este tema y qué cosas tratar ya y cuáles puedo retrasar, si también me pondré a hablar de economía, campo y ciudad… En fin, veremos cómo lo termino de enfocar, pero seguro que será más de un episodio. Es muy importante hacerlo bien porque hay que asentar unas bases teóricas correctas para entender el resto de la Edad Media. Gracias por tu comprensión y puedes seguir disfrutando de los nuevos episodios de Memorias Hispánicas. ¡Hasta la próxima!

Fuentes

Almagro, Antonio. “Planimetría de las ciudades hispanomusulmanas.” Al-Qantara 8 (1987): 421-448.

Anderson, Glaire, y Mariam Rosser-Owen, editoras. Revisiting al-Andalus: Perspectives on the material culture of Islamic Iberia and beyond. Brill, 2007.

Ariza Armada, Almudena. Estudio sobre las monedas de los hammudíes de Al-Andalus (siglo V-XI). 2010. Universidad Complutense de Madrid, tesis doctoral.

Benaboud, M’Hammad. Sevilla en el siglo XI, el Reino Abbadí de Sevilla (1023–1091). Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento de Sevilla, 1992.

Boloix Gallardo, Bárbara, editora. A Companion to Islamic Granada. Brill, 2021.

Brufal Sucarrat, Jesús. El món rural i urbà en la Lleida islàmica (S. XI-XII): Lleida i l’est del districte: Castelldans i el pla del Mascançà. Pagès Editors, 2013.

Calero Secall, María Isabel. “Dos ciudades ḥammūdíes: Málaga y Ceuta.” Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos. Sección Árabe-Islam (1994): 29-48.

Castillo, Pedro Jiménez, José Luis Simón García, y José María Moreno Narganes. “The colonisation of rainfed land in al-Andalus: an unknown aspect of the eleventh-century economic expansion.” Journal of Medieval Iberian Studies 15.3 (2023): 484-521.

de Villar Iglesias, José Luis. Al Ándalus y las fuentes del oro. 2015. Universidad de Sevilla, tesis doctoral.

Esquilache Martí, Ferran. Els espais agraris i l’estructura social d’una gran horta fluvial andalusina. La construcció i evolució de l’Horta de València entre els segles VIII i XIII. 2015. Universidad de Valencia, tesis doctoral.

González Artigao, Aurora. De Zaragoza a Murcia y Damasco: perspectivas ampliadas sobre los Banu Hud (ss. XI-XIII). 2022. Universidad Autónoma de Madrid, tesis doctoral.

Guichard, Pierre, y Bruna Soravia. Los reinos taifas: fragmentación política y esplendor cultural. Editorial Sarriá, 2005.

Ibn Buluggin, Abd Allah. El Siglo XI en 1ª persona. Las «Memorias» de ‘Abd Allāh, último rey Zīrí de Granada, destronado por los Almorávides (1090). Traducido por Emilio García Gómez y Evariste Lévi-Provençal, Alianza Editorial, 2018.

Ibn Idari. La caída del Califato de Córdoba y los reyes de Taifas (al-Bayan al-Mugrib). Estudio, introducción y notas por Felipe Maíllo Salgado. Universidad de Salamanca, 1993.

Jiménez Castillo, Pedro, José Luis Simón García, y José María Moreno Narganes. La alquería andalusí de La Graja (Higueruela). Poblamiento y economía campesina en La Mancha oriental. Primera campaña de excavaciones. Instituto de estudios albacetenses, 2021.

Jiménez Castillo, Pedro. “La ciudad y el reino de Murcia durante el siglo XI.” Cuando Almería era Almariyya: mil años en la historia de un reino, coordinado por Lorenzo Cara Barrionuevo, Instituto de Estudios Almerienses, 2016.

Jiménez Castillo, Pedro. Murcia. De la Antigüedad al Islam. 2013. Universidad de Granada, tesis doctoral.

Lirola Delgado, Jorge. Almería, base naval, económica y cultural de al-Ándalus. Fundación Ibn Tufayl, 2022.

Lirola Delgado, Pilar. Al-Mutamid y los Abadíes. El esplendor del reino de Sevilla. Fundación Ibn Tufayl de Estudios Árabes, 2011.

López Martínez de Marigorta, Eneko. “Acuñaciones monetarias de al-Andalus en la primera mitad del siglo V/XI: fin de un modelo, consolidación de las emisiones regionales.” Al-Qantara 36.1 (2015): 69-106.

Manzano Moreno, Eduardo. Épocas Medievales. Dirigido por Josep Fontana y Ramón Villares, vol. 2, Crítica, 2009.

Martínez Gil, Sergio. “Sorpresas de la Zaragoza Islámica que cambian la historia de la ciudad.” El Periódico de Aragón, 12 de abril de 2025, https://www.elperiodicodearagon.com/cultura/entender-con-la-historia/2025/04/12/sorpresas-zaragoza-islamica-cambian-historia-116293245.html. Accedido el 1 de junio de 2025.

Negro Cortés, Adrián Elías. Las parias: política, ideología y explotación económica del enemigo musulmán (s. XI-s. XV). 2019. Universidad de Extremadura, tesis doctoral.

Ortega Ortega, Julián M. La Dawla Raziniyya. Súbditos y soberanos en la Taifa de Santa María de Oriente, siglo VH/XI. dc. 2016. Universidad de Zaragoza, tesis doctoral.

Peláez Martín, Alejandro. El califa ausente: cuestiones de autoridad en al-Andalus durante el siglo XI. Ediciones de La Ergástula, 2018.

Rosado Llamas, María Dolores. La dinastía hammûdí y el califato en el siglo XI. CEDMA, 2008.

Sarr, Bilal, editor. Tawa’if. Historia y Arqueología de los reinos taifas. 2018.

Sarr, Bilal. La Granada Zirí (1013-1090). Análisis de una taifa andalusí. 2009. Universidad de Granada, tesis doctoral.

Soler i Balagueró, Maria. Les Emissions monetàries dels Banu Tugib i dels Banu Hud de la Marca Superior d’Al-Andalus. 1992. Universitat de Lleida, tesis doctoral.

Torres Balbás, Leopoldo. Ciudades hispanomusulmanas. Tomo I: Historia e instituciones, organización de las ciudades, las calles. Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1970.

Viguera Molins, María Jesús, editora. Los reinos de taifas. Al-Andalus en el siglo XI. Dirigida por José María Jover Zamora, vol. 8.1, Espasa-Calpe, 1994.

Viguera Molins, María Jesús. Los Reinos de Taifas y las invasiones magrebíes (Al-Andalus del XI al XIII). Editorial Mapfre, 1992.

Wasserstein, David J. The Caliphate in the West: An Islamic political institution in the Iberian Peninsula. Oxford University Press, 1993.

Wasserstein, David. The Rise and Fall of the Party-Kings: Politics and Society in Islamic Spain, 1002-1086. Princeston University Press, 1985.

Wickham, Chris. The donkey and the boat: reinterpreting the Mediterranean economy, 950-1180. Oxford University Press, 2023.

Zozaya Stabel-Hansen, Juan, y Guillermo S. Kurtz Schaefer, editores. Batalús. Estudios sobre el Reino aftasí. Remembranza de un Ciclo de Conferencias tenido en Badajoz el 13 y el 14 de marzo de 2014. Gobierno de Extremadura, 2014.

Comentar