“No hay que juzgar la historia con los ojos del presente.” ¿Te suena? Es la frase mágica que muchos sueltan cuando se sienten incómodos al hablar de determinados momentos o personajes históricos. Pero, ¿sabes qué? En el pasado ya había quien denunciaba la esclavitud, el racismo o la violencia colonial.

Son voces frecuentemente silenciadas en los relatos más oficiales, y cuando repites ese mantra, lo que estás haciendo es callarlos otra vez. Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y hoy te demostraré que todos juzgamos la historia, que las injusticias ya se veían como tales entonces, y te explicaré por qué juzgar el pasado puede ser beneficioso.

Todos juzgan la historia

Este vídeo está relacionado con el tema que traté en el episodio anterior sobre el mito de la objetividad en historia, así que si no lo escuchaste te animo a hacerlo con el enlace de la descripción. Dicho esto, cuando se dice esto de “no hay que juzgar la historia desde los estándares morales actuales” siempre se hace en una misma dirección, en cuestiones como el colonialismo, el racismo, la esclavitud, o actitudes machistas, homófobas o alguna forma de discurso de odio.

Sin embargo, no solo los izquierdistas juzgan la historia. Los derechistas también lo hacen constantemente, y si eres de esos déjame ponerte un espejo enfrente para que lo veas. Celebrar las “gestas” de los conquistadores, las conversiones a una religión por las buenas o por las malas, o defender dictaduras como necesarias para salvar la patria del caos son juicios morales, solo que envueltos en el lenguaje del orden, la civilización y la grandeza nacional.

Es juzgar la historia ponerse como norma del lado del Estado y de las élites dominantes y tratar a los obreros o a los colonizados que protestaban por su situación como gente vaga, que provocaba desórdenes y que exigían demasiado. Juzgar negativamente al que resiste, al rebelde, al disidente, y justificar o alabar al conquistador, al patrón, al rey o al dictador son juicios de valor. Es repetir la historia del lado que te contaron, el de los poderosos.

Por tanto, es deshonesto decir que existe un debate de fondo sobre si es adecuado juzgar o no la historia, porque todos la juzgan de forma más consciente o menos. El debate real está en qué y quiénes son juzgados de un modo positivo o negativo. Cuando se rechaza juzgar el pasado con la moral del presente, lo que se está diciendo en realidad es: “No uses la visión de los oprimidos para evaluar la historia escrita por los de arriba.”

Si lo haces, es probable que te acusen de presentista, un término injurioso que sirve para decir que uno está haciendo una interpretación del pasado aplicando preocupaciones, inquietudes y valores ajenos a la época estudiada. La acusación de presentismo se ha convertido principalmente en un arma política utilizada por derechistas para desacreditar interpretaciones históricas que desafían el statu quo y sus ideas preconcebidas, que muchas veces están contradichas por las evidencias.

Las malas acciones y personas ya eran juzgadas por sus contemporáneos. Ejemplos

Sobre esto de tirar acusaciones de presentismo, hay dos críticas que quiero hacer. Lo primero es que es cuestionable que existan unos estándares morales determinados en una sociedad. ¿Qué estándares morales dirías que existen en la España de 2025? Yo no tengo clara la respuesta, porque los códigos morales son algo muy personal. Está claro que hacer comentarios racistas o machistas en 1958 era más permisible que hacerlos en 2014, pero eso no significa que no existiera una parte sustancial de la población que se opusiera a ellos.

Es decir, pueden existir posiciones éticas dominantes o mayoritarias en una sociedad, y eso es verdad que hay que contextualizarlo y reconocerlo al explicar historia, pero siempre van a existir posiciones diversas. La frasecita de no hay que juzgar el pasado con la moral del presente lo que hace es silenciar voces críticas con la moralidad difundida por las élites dominantes. Nos impide elogiar a los que pelearon para ampliar derechos y hacer la sociedad más igualitaria.

Y la segunda crítica es que los que repiten la frasecita como loros no son personas que han investigado sobre las mentalidades y la ética de las personas de un periodo determinado. Simplemente sueltan la frase bajo la suposición de que estaba completamente normalizada la esclavitud, cometer masacres o el sometimiento de las mujeres en relación con los hombres, como si no hubieran existido resistencias.

Les importa un bledo conocer las diversas posiciones morales que se encontraban en sociedades pasadas. Solo responden de esta manera defensiva ante el cuestionamiento de unos legados que afectan al presente y a la visión política que tienen del mundo. También ocurre porque desde las escuelas, medios u otros modos les han creado un vínculo emocional con ciertos hechos y personajes del pasado, de manera que, por ejemplo, las denuncias sobre el colonialismo las sienten como un ataque personal y a su identidad nacional.

Pero si nos vamos a las fuentes primarias muchas veces nos encontramos pruebas de que instituciones o acciones que hoy una mayoría criticaría también eran criticadas por personajes contemporáneos. La mejor forma de demostrar que la frasecita es una tontería es presentar múltiples ejemplos que me dan la razón. En el siglo IV el obispo Gregorio de Nisa abogaba por la completa abolición de la esclavitud, y lo hacía por una cuestión moral de creer que los humanos estaban hechos a semejanza de Dios.

Es cierto que su posición parece una rareza en su tiempo, al menos según los textos que nos han llegado del Imperio romano, que hay que recordar que fueron escritos por personas que no eran ni esclavos ni de clase baja, por lo que probablemente sufrimos de un sesgo de infrarrepresentación. En cualquier caso, esto demuestra que ya existían personas que cuestionaban la moralidad de la esclavitud. Entonces, ¿por qué no podríamos juzgar a los esclavistas?

Otro ejemplo está en la valoración del califa Abd al-Rahman III de Córdoba. Como estadista fue muy alabado por terminar con la guerra civil y centralizar el poder, pero fue muy criticado por sus contemporáneos y autores andalusíes de un siglo después por lo cruel que podía ser. Ejecutó a uno de sus hijos, colgó de una rueda hidráulica a unos negros hasta que fallecieron, y en numerosas ocasiones maltrató a mujeres y mandó decapitar a una esclava que se había resistido a ser violada.

Estos comportamientos no se veían como normales o aceptables en la época, ni siquiera para la máxima autoridad política. Antes de continuar con dos ejemplos más, comprueba si estás suscrito al canal y dale al botón si no es así, que es gratis, y si te gusta mucho cómo hablo de historia piensa si puedes rascarte un poco el bolsillo y hacer una donación en la web del programa o convertirte en mecenas en Patreon. Tienes enlaces en la descripción.

Una de las figuras que más han salido a excusar los de “no hay que juzgar el pasado” es Cristóbal Colón. Los que lo hacen caen en un relato nacional de ensalzamiento construido a finales del siglo XIX, en el contexto de las guerras contra independentistas cubanos, un tiempo de crisis imperial e identitaria para España. Vinculado a la idea de Hispanidad también elaborada en este periodo, Colón era caricaturizado como un inofensivo viajero, un descubridor con ansias de conocimiento, olvidando su papel como gobernador.

Antes de la Restauración borbónica, Colón era un personaje poco recordado y mucho menos celebrado. Eso es normal, porque en su tiempo Colón fue visto como un hombre cruel y tirano, un esclavista que quiso convertir la isla de La Española en una nueva Guinea y monopolizar su explotación, y un hombre que derramó la sangre de taínos y de españoles. Por las acusaciones de abusos y corrupción fue arrestado y juzgado.

En 1511 fray Antonio de Montesinos pronunció este valiente sermón en la iglesia de Santo Domingo contra los encomenderos: “Esta voz [os dice] que todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís, por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre aquestos indios? ¿Con qué auctoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas dellas, con muerte y estragos nunca oídos habéis consumido?

¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin dalles de comer ni curallos en sus enfermedades [en] que, de los excesivos trabajos que les dais, incurren y se os mueren y, por mejor decir, los matáis por sacar y adquirir oro cada día?” Esto no es un progre de 2025 tratando de reescribir la historia, es un testimonio de la época. Repetir el mantra de no hay que juzgar el pasado con los ojos del presente supone hacer oídos sordos a voces como estas.

Y ni hablemos de los nativos, que eran la inmensa mayoría de la población, y aunque nos podemos enfrentar con dificultades en encontrar fuentes escritas con sus testimonios, tampoco hay que tener mucha empatía o imaginación para pensar que verían como monstruosos tiranos a los que los esclavizaban y mataban a trabajar. Invisibilizar estos testimonios y decir que no hay que juzgar moralmente a personajes como Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Francisco Pizarro o Pedro de Valdivia es solo una manera de evitar hablar de las consecuencias negativas del colonialismo europeo, que harían difícil presentarla como una admirable empresa civilizatoria y de progreso.

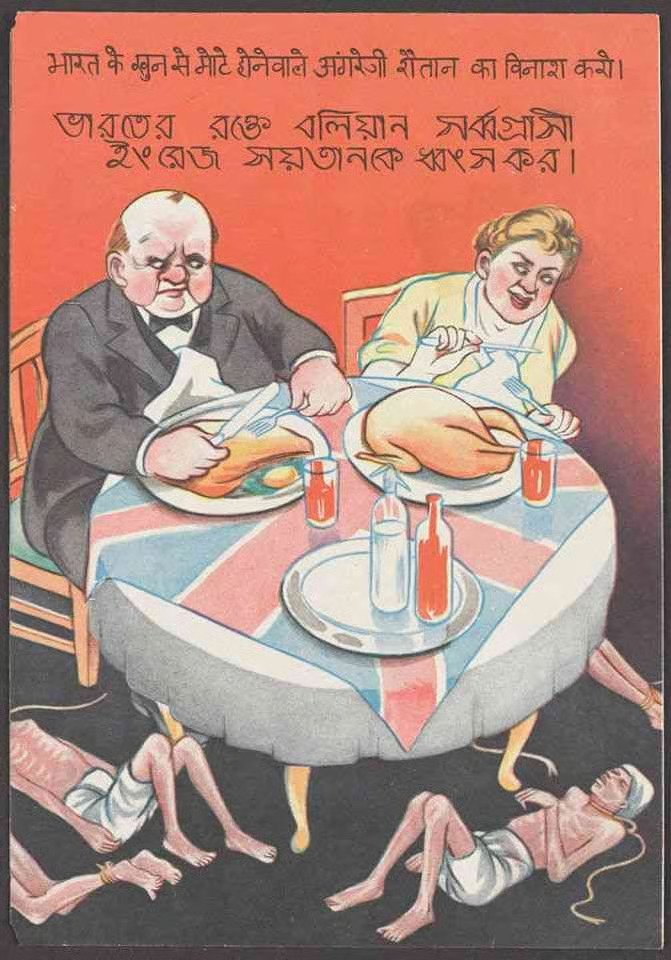

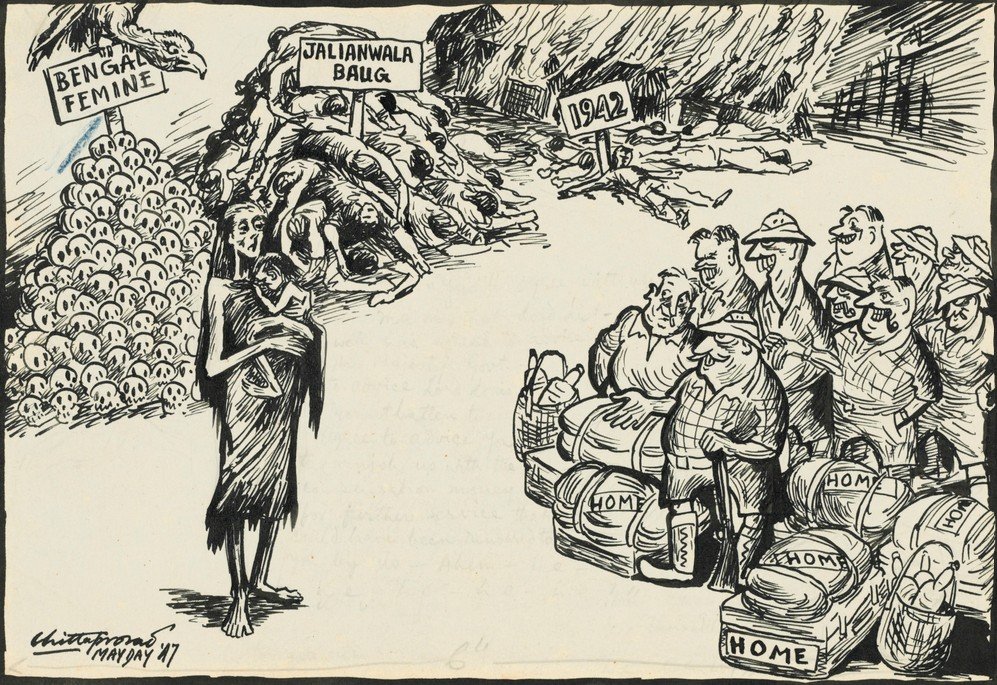

Pero antes de que vayas a los comentarios a decir que soy un negrolegendario, déjame tirar mierda contra un inglés, que eso es algo que podemos compartir. Winston Churchill es uno de los hombres mejor valorados por los británicos por su rol en la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, hay consenso entre los historiadores en considerar que era muy racista y colonialista, fue clave en que Franco se mantuviera en el poder en España tras la derrota de los fascistas, y tuvo un papel fundamental en la hambruna bengalí de 1943, que se estima que mató a entre un millón y medio y tres millones de bengalíes.

El primer ministro británico ordenó que la India siguiera exportando alimentos a Reino Unido, pese a que las existencias de suministros ya estaban en buenos niveles. Políticos indios exigieron una investigación sobre las causas de la hambruna, el virrey británico de la India expresó que la actitud de Churchill era hostil y negligente hacia la India, y el secretario de Estado británico en la India llegó a decir que no veía mucha diferencia entre la visión de Churchill y la de Hitler. El primer ministro se defendía de las críticas culpando a los bengalíes por “reproducirse como conejos”.

Argumentos de los relativistas

Cojamos el caso de Winston Churchill para ver los problemas de algunos argumentos de los de “no hay que juzgarlo con los estándares morales actuales.” Según el relativismo moral temporal, los juicios éticos dependen del contexto histórico y cultural. En principio, esta postura parece promover la tolerancia y evitar imponer una moral universal. Sin embargo, cuando se aplica para justificar o exculpar figuras históricas del poder, revela ser profundamente incoherente.

El relativismo moral temporal presupone que la moral dominante en la época de Churchill hacía aceptable, o al menos no condenable, su responsabilidad en la hambruna de Bengala. Pero esto supone ignorar lo que pensaban millones de bengalíes y de indios en general que sufrieron las consecuencias de una decisión tomada en Londres. Además, es cuestionable que para una mayoría de británicos, o incluso para la clase dirigente británica, la decisión no fuera moralmente condenable, vistos los testimonios de altos funcionarios coloniales.

Como señalan Alfred Archer y Benjamin Matheson, el relativismo moral incurre además en una paradoja: quienes defienden que es injusto juzgar a las personas del pasado están, en sí mismos, emitiendo un juicio moral presente. Si toda moral depende del tiempo, esa afirmación solo sería válida si hoy nuestra moral dominante considerase injusto juzgar el pasado, y precisamente los de la frasecita suelen quejarse de que el presentismo está muy extendido. En consecuencia, el argumento se refuta a sí mismo: o bien no se formula ningún juicio moral y por tanto no se defiende nada, o bien lo formula desde una moral contemporánea, negando su propio principio.

Una versión más matizada, el relativismo de culpabilidad, sostiene que las acciones de Churchill pueden ser juzgadas como racistas o inmorales, pero que él no debería ser considerado culpable porque vivía en una sociedad donde tales ideas eran comunes. El problema aquí es doble: primero, la ignorancia moral no era inevitable, porque existían discursos antirracistas y anticoloniales en su época, y él como primer ministro tenía mucha más influencia que otros en dar forma a las ideas dominantes.

Y segundo, si se acepta que una figura histórica no puede ser juzgada negativamente según los valores actuales, entonces la pregunta es por qué se pueden juzgar positivamente. Es decir, hay una clara incongruencia y doble vara de medir. Si no se pueden criticar, entonces tampoco se pueden ensalzar, porque si no lo que se está haciendo es un juicio moral selectivo. Finalmente, el relativismo de ideales propone que las personas deben juzgarse según los ideales dominantes de su tiempo y que la admiración depende del grado de coincidencia entre esos ideales y los nuestros.

El relativismo de ideales permite hacer una evaluación global y comprender cómo se pueden sopesar las faltas morales de una persona frente a sus virtudes y logros. Esta es la perspectiva relativista más constructiva, con la que se puede evitar el falso debate sobre si juzgar el pasado, porque como he dicho todos lo hacemos ya, y en cambio lleva la discusión a un análisis moral del conjunto de acciones de una persona y a valorar si actitudes y acciones inmorales del pasado son suficientemente graves como para dejar de celebrar determinadas figuras hoy.

Qué evitar juzgar

Antes de hablar de por qué creo que está bien juzgar la historia, hay dos excepciones a tener en cuenta. Una sería no juzgar aquellos científicos que, por el estado del conocimiento de su época, hicieron cosas que hoy no serían aceptables. Estoy pensando, por ejemplo, en médicos que hacían sangrías o lobotomías cerebrales.

La otra cosa que hay que evitar es juzgar decisiones en función de su resultado, con la enorme ventaja de escribir sabiendo el final. Es muy tentador, y estoy seguro de que alguna vez yo mismo he pecado de escribir de este modo teológico, pero es injusto valorar como genialidades decisiones que salieron bien, quizás por pura chiripa, y en cambio tratar de estúpidos e incompetentes a los que fracasaron. Debemos intentar meternos en su piel y pensar qué información tenían disponible en el momento de tomar la decisión, si vamos a juzgar de forma más justa y acertada.

Por qué está bien juzgar la historia

Dejando esas excepciones, juzgar el pasado a conciencia significa reconocer que toda interpretación histórica está atravesada por unos valores. Los historiadores deben esforzarse por comprender los motivos y mentalidades de quienes estudian, pero eso no implica renunciar a evaluar el impacto y moralidad de sus acciones. Comprender y juzgar son niveles distintos del trabajo histórico, y contextualizar no tiene por qué implicar justificar o exculpar.

Puedo entender y explicar las motivaciones y lógicas de un señor feudal o de un conquistador, pero al mismo tiempo puedo afirmar que el resultado de sus actos supuso explotación, violencia o pérdida de libertad para muchos otros. Desde mis lentes anarquistas, puedo juzgar hechos históricos según si unos humanos vulneraban o restringían las libertades de otros y establecían o reforzaban así unas relaciones de dominación. No hay historia sin moral. Solo existen personas que escriben de forma más consciente y explícita sobre sus sesgos que otras.

El historiador John Lewis Gaddis dijo estas palabras que considero acertadas: “Es inevitable pensar en la historia en términos morales. Ni creo que debamos intentar evitarlo. La razón es que, a diferencia de todos los demás, somos animales morales. Ninguna sociedad funciona sin un sentido de lo que está bien y lo que está mal. […] Intentar despojar al comportamiento humano de su sentido moral es negar lo que lo distingue. Estarías escribiendo la historia de bancos de peces, bandadas de aves y manadas de ciervos, no de personas.”

La historia no tiene por qué ser solo la búsqueda de conocimiento por pura curiosidad intelectual, sino que puede tener una función social que responda a los intereses del presente, dado su potencial transformador. La historia ya se usa políticamente desde la educación obligatoria de los Estados-nación para inculcar una identidad, o sea que la cuestión es para qué fines se emplea la historia.

El mito de la objetividad en historia trajo cosas muy positivas, como una actitud de ser riguroso y crítico con las fuentes empleadas, pero también algunas que creo que fueron negativas, como el abandono de la historia como maestra de la vida de donde extraer lecciones, que había sido una de las principales funciones de la historia desde la Antigüedad.

Las narrativas del pasado pueden proporcionar ejemplos de comportamiento que podemos elegir emular o repudiar. Juzgar no cambia lo que ocurrió, pero sí cambia cómo vivimos sus consecuencias. Nos permite decidir qué valores queremos sostener hoy y cuáles rechazar. Cuando debatimos sobre monumentos, currículos escolares o conmemoraciones, no estamos solo hablando del pasado, sino que, sobre todo, hablamos del presente y del futuro que queremos construir.

No juzgar sería renunciar a aprender de la historia y dejar que otros dicten por ti qué merece memoria o alabanzas y qué debe olvidarse. Yo creo que es legítimo investigar historia solo por afán de conocimiento, pero también es legítimo aprovechar el conocimiento más profundo del pasado del que goza el historiador para tratar de hacer el mundo mejor. Los juicios de valor más marcados que haga el historiador pueden ser aceptados, debatidos o ignorados por su público, pero al menos pueden invitarles a reflexionar sobre sus ideas.

Para recapitular, debemos rechazar la noción de que no hay que juzgar la historia con los estándares morales actuales principalmente por cuatro razones. Primero, porque los humanos somos animales morales y todos somos subjetivos, de manera que no existe una historia libre de sesgos ni de juicios de valor. Segundo, porque con la frasecita se pretende evitar cuestionar el statu quo de unos grupos sociales dominantes y reconocer que determinadas estructuras y discursos opresivos creados en el pasado siguen existiendo.

Estoy pensando en el modo de producción capitalista, el colonialismo o los discursos esencialistas. Tercero, porque muchas veces disponemos de fuentes de la época donde se critica la legitimidad y moralidad de instituciones, procesos o personas que los relatos nacionales ensalzaron, lo que contradice la idea de que en su momento nadie los cuestionaba. Y cuarto, porque del pasado se puede aprender y se puede usar de inspiración para construir un futuro mejor.

Outro

¿Y tú, qué opinas? ¿He conseguido cambiar tu perspectiva sobre eso de que no hay que juzgar el pasado? ¿O sigues pensando lo mismo que creías antes de entrar en el vídeo? Estoy ansioso por leer tu punto de vista en los comentarios. Dale a me gusta y comparte el vídeo si te ha gustado para ayudar en su difusión, y suscríbete y dale a la campanita de notificaciones para no perderte nuevos episodios.

También puedes unirte al servidor de Discord para recibir notificaciones y hablar con otros fans del programa. Y si llevas tiempo disfrutando de mi divulgación histórica, te animo a ir a patreon.com/lahistoriaespana y apoyarme con una suscripción mensual o anual a cambio de beneficios como acceso anticipado a todo mi contenido o productos exclusivos que no encontrarás en la tienda del programa. Cuando publique este vídeo los mecenas de Patreon y YouTube podrán votar el tema de un episodio, así que si te sumas también podrás hacerlo. ¡Muchas gracias por llegar hasta aquí, y hasta la próxima!

Fuentes

Archer, Alfred, y Benjamin Matheson. “It was a Different Time: Judging Historical Figures by Today’s Moral Standards.” Journal of Applied Philosophy (2024): 529-546.

Armitage, David. “In defense of presentism.” History and human flourishing (2023): 44-69.

Bayly, Christopher A. “Moral judgment: empire, nation and history.” European Review 14.3 (2006): 385-391.

Carr, David, Thomas Robert Flynn, y Rudolf A. Makkreel, editores. The ethics of history. Northwestern University Press, 2004.

Carr, Edward Hallet. ¿Qué es la historia?. Ariel, 2010.

Castro Sánchez, Álvaro. “Historia y neutralidad ideológica. Valores, posiciones políticas y ética de la investigación.” Recerca 27.2 (2022): 1-20.

Donnelly, Mark, y Claire Norton. Doing history. Routledge, 2020.

Florescano, Enrique. La función social de la historia. TAURUS, 2024.

Gaddis, John Lewis. The landscape of history: How historians map the past. Oxford University Press, 2002.

Gorman, Jonathan. Historical Judgement. Routledge, 2014.

McKenzie, Robert Tracy. A Little Book for New Historians: Why and How to Study History. InterVarsity Press, 2019.

Miles, James, y Lindsay Gibson. “Rethinking presentism in history education.” Theory & Research in Social Education 50.4 (2022): 509-529.

Prost, Antoine. Doce lecciones sobre la historia. Cátedra, 2001.

Reséndez, Andrés. La otra esclavitud: Historia oculta del esclavismo indígena. Grano de sal, 2019.

Riaño, Peio H. Decapitados: Una historia contra los monumentos a racistas, esclavistas e invasores. EDICIONES B, 2021.

Salevouris, Michael J. The Methods and Skills of History: A Practical Guide. Fourth Edition. John Wiley & Sons, 2015.

Schrag, Zachary. The Princeton guide to historical research. Princeton University Press, 2021.

Tamm, Marek, y Laurent Olivier, editores. Rethinking historical time: new approaches to presentism. Bloomsbury Publishing, 2019.

Traverso, Enzo. “Derribar estatuas no borra la historia, nos hace verla con más claridad.” Nueva sociedad (2020).

Trouillot, Michel-Rolph. Silencing the past: Power and the production of history. Beacon Press, 2015.

Comentar