Este es el episodio 59 llamado Los condados catalanes de Ermesenda y Abad Oliba, 990-1040 y en este episodio aprenderás:

- El amanecer de un mundo nuevo

- Ramón Borrell de Barcelona y Ermengol I de Urgel

- Ermesenda de Carcasona, la condesa regente de Barcelona

- Ermesenda y Berenguer Ramón, madre contra hijo

- Abad Oliba y el movimiento de Paz y Tregua de Dios

- La reforma eclesiástica de Sala y Ermengol de Urgel

- El Veredicto: El abad Oliba y la idealización de personajes religiosos

- Avance y outro

- Fuentes

El amanecer de un mundo nuevo

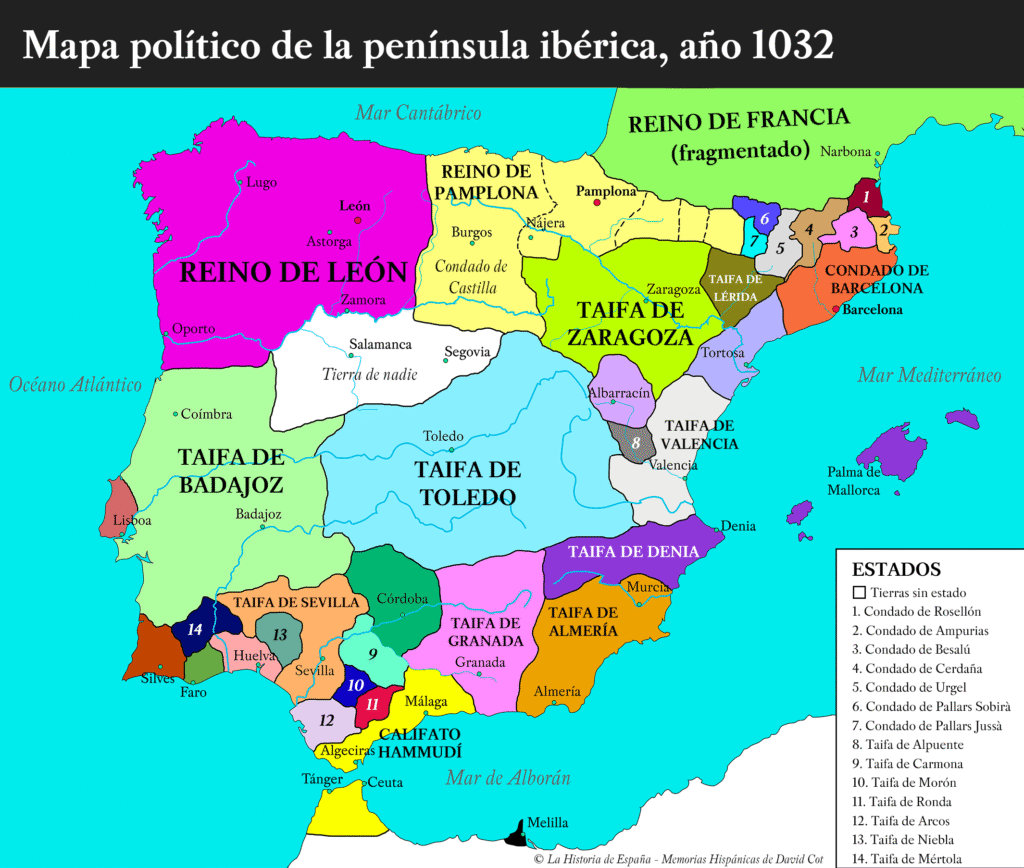

El ataque de Almanzor sobre Barcelona en el 985 y la fitna del Califato de Córdoba, en la que intervinieron los catalanes en 1010, fueron puntos de inflexión para la historia de los condados. La desaparición de la dinastía carolingia, la debilidad de al-Ándalus y la concentración de la riqueza y oportunidades en la frontera para las élites cambiaron las cosas respecto al siglo X. Como ya venía sucediendo desde alrededor del 950 y como ocurrió en el resto del mundo poscarolingio, las relaciones de los condados catalanes con la Santa Sede se intensificaron para buscar legitimidad y la resolución de conflictos en una autoridad superior, en ausencia de un gran emperador.

Roma se convirtió en el centro político y religioso del marco mental condal, y esto se ve en peregrinaciones, donaciones y legados de herencias para el Papado, que no hicieron más que multiplicarse desde el año 1000. Las relaciones con el papa Silvestre II fueron especialmente estrechas, porque de joven este se formó en Vic y estuvo bajo la protección del conde Borrell II. Así, no extraña que sus hijos Ramón Borrell de Barcelona y Ermengol I de Urgel viajasen personalmente a Roma. Otro fenómeno que se produjo a nivel europeo cristiano fue el de un lento pero progresivo renacimiento urbano.

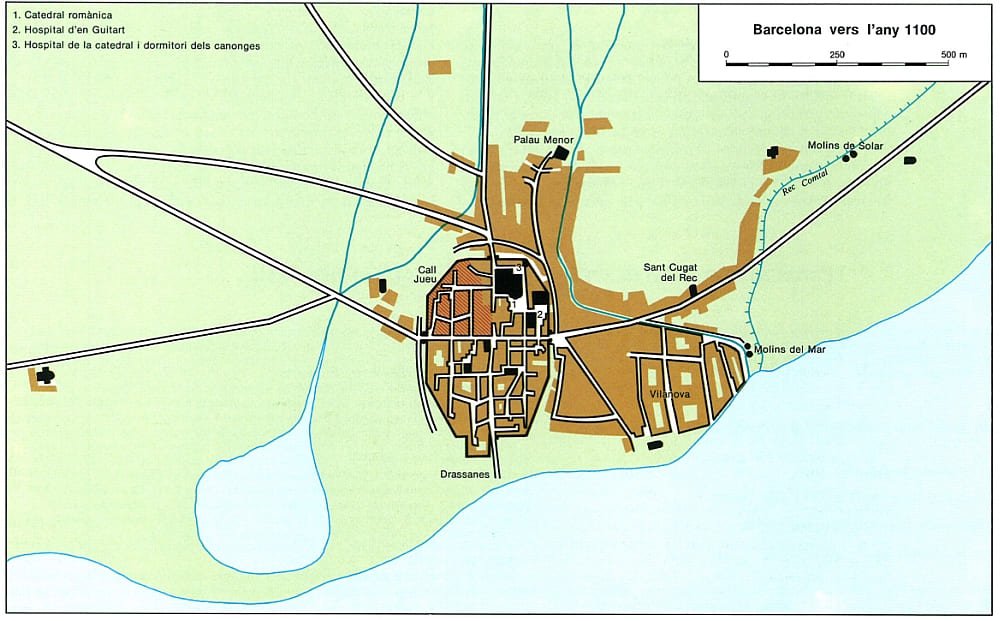

Así sucedió a partir de la segunda mitad del siglo X y hasta el siglo XIV en la ciudad de Barcelona. La ciudad, heredera de la Antigüedad tardía romana y visigoda, empezó a sufrir transformaciones importantes, destacando sobre todo el desarrollo de burgos o arrabales alrededor de las murallas y en la zona del puerto, al sur de Montjuic. La población de Barcelona en el año 1000 se estima en menos de 1.500 personas en doce o trece hectáreas urbanizadas entre la ciudad amurallada y los arrabales. Pero para el año 1100, la población barcelonesa se estima en 4.000 o 5.000 habitantes en unas treinta hectáreas urbanizadas, es decir, más del doble de la población de León en aquella época.

En el siglo XI, Barcelona creció sobre todo hasta el 1030 y entre el 1060 y 1085, gracias a la riqueza traída por las parias y al fortalecimiento del poder condal. Una parte significativa de la población urbana era judía, lo que no sorprende porque Montjuic etimológicamente significa “monte de los judíos”. En 1079 había sesenta familias judías en Barcelona, que serían probablemente entre 250 y 300 personas. La ciudad de Gerona tuvo un desarrollo urbanístico más modesto, pero también aumentó su población, desarrolló arrabales, se construyó la catedral románica y, extramuros, se estableció la poderosa abadía de Sant Pere de Galligants.

A todo esto, observamos un proceso de concentración de la riqueza debido a las dinámicas de la feudalización y al hecho de que, en una sociedad jerárquica, quienes están en la cima y tienen la sartén por el mango tienden a acumular más riqueza y poder, es decir, las desigualdades tienden a engrandecerse. Esto ocurría, por ejemplo, cuando se producían malas cosechas y periodos de hambre, como los registrados en 1002, 1008, 1012, 1017, 1022 o a lo largo de la década de 1030. Si durante unos meses una familia campesina no tenía cebada o trigo, tales circunstancias la obligaban a vender o empeñar propiedades para sobrevivir.

En situaciones excepcionales, incluso personas de elevada posición, como el obispo y los canónigos de Barcelona, se vieron obligadas a ello. De forma excepcional y sin precedentes en los condados catalanes, en 1017 la situación era tan mala que los condes de Barcelona tuvieron que distribuir trigo para evitar un estallido social. Por otro lado, la debilidad militar de al-Ándalus tras la caída del califato abrió grandes posibilidades de enriquecimiento en la frontera mediante incursiones, conquistas y colonizaciones. La guerra como modo de vida se potenció entre la clase dirigente de los condados catalanes a partir del siglo XI.

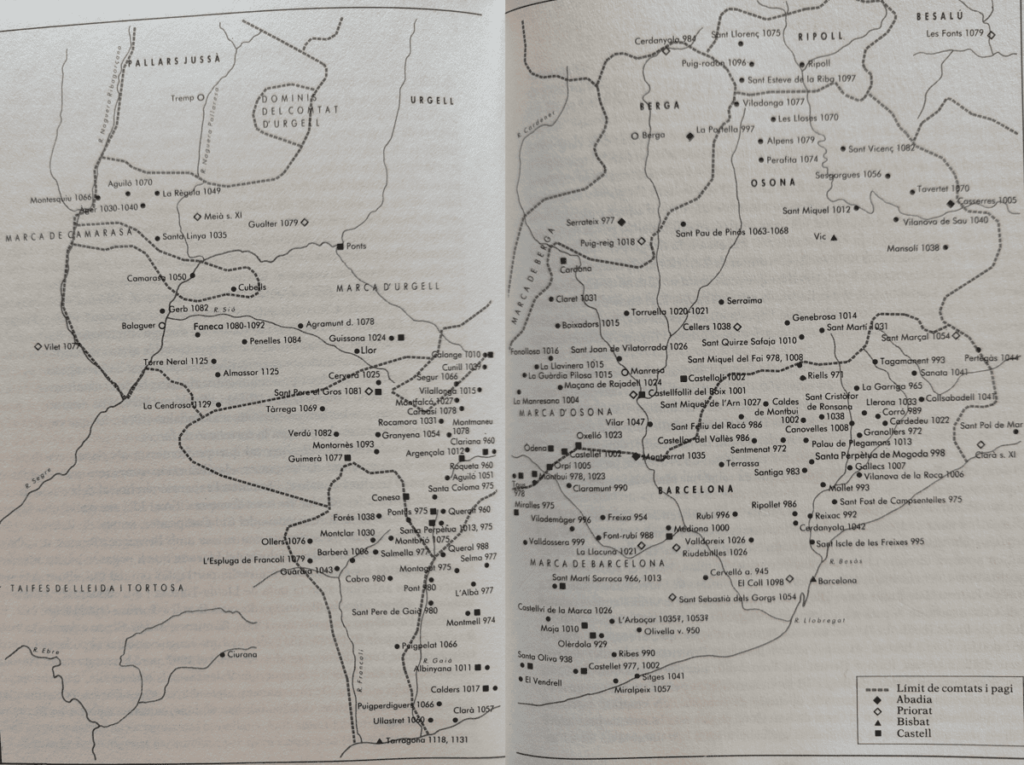

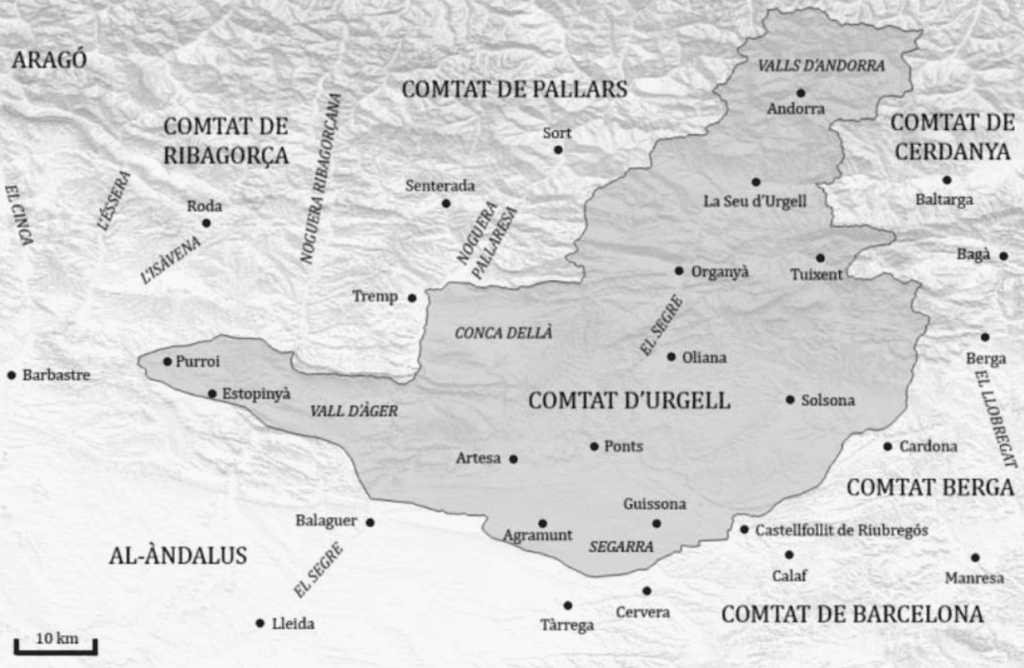

Así, en la primera mitad del siglo XI se produjo una lenta expansión territorial. Los condados de Barcelona y Osona-Manresa se expandieron por las comarcas de la Segarra, el Penedés y la Cuenca de Barberá; el condado pirenaico de Cerdaña avanzó por la estrecha franja que aún permitía su expansión entre Urgel y Osona, por la localidad de Les Oluges; y, por su parte, el condado de Urgel incorporó Montmagastre y Meyá, y antes del 1020, Guisona. Sobre todo fueron las familias vizcondales e instituciones eclesiásticas las que compitieron por adquirir nuevas tierras y construir castillos en la frontera. Por eso, entre 1031 y 1056, vemos enlaces matrimoniales entre las casas vizcondales de Barcelona, Osona, Gerona y Urgel para fortalecerse frente a la dinastía condal y la Iglesia. Las luchas de poder entre las élites iban a intensificarse.

Ramón Borrell de Barcelona y Ermengol I de Urgel

A la muerte del conde Borrell II en el 993, los condados de Barcelona, Gerona y Osona-Manresa quedaron en manos de su primogénito Ramón Borrell y el condado de Urgel lo recibió Ermengol I. Como ya vimos en el episodio 55 Al-Muzaffar, el continuador del régimen amirí, los condes catalanes tuvieron que enfrentarse al hijo de Almanzor, que provocó la destrucción de la ciudad de Manresa, deshizo conquistas de Urgel y mantuvo a su conde en cautividad durante un tiempo. Pero en la batalla de Torá de 1006 los condes de Barcelona, Urgel, Cerdaña y Besalú se unieron y derrotaron al ejército califal.

Ramón Borrell de Barcelona y su hermano Ermengol I de Urgel lideraron la expedición catalana a Córdoba de 1010, que estudiamos en detalle en el episodio 56 dedicado a la fitna del Califato de Córdoba. En esa expedición murieron Ermengol y los obispos de Barcelona, Gerona y Vic, entre otros personajes relevantes de los condados que murieron o estuvieron en cautividad durante un tiempo. La familia condal de Barcelona fue la más beneficiada por los resultados de la expedición a Córdoba.

Al morir muchos magnates importantes, el conde de Barcelona se convirtió en regente de Urgel y colocó a familiares y amigos al frente de los obispados de sus dominios. Ermengol II aún era un bebé de pocos meses, así que fue cuidado y educado por sus tíos en Barcelona, y aunque teóricamente el regente era Ramón Borrell, el ambicioso obispo Ermengol se hizo el amo de la política urgelesa entre el 1010 y 1030. De él hablaré más adelante. Además, Ramón Borrell fomentó el ascenso de los Moncada, que desde su castillo de la comarca del Vallés rivalizarían con la familia vizcondal barcelonesa, y trató de limitar el crecimiento del poder de los vizcondes de Cardona.

Por otra parte, los matrimonios entre condes del norte y sur de los Pirineos fueron muy frecuentes en el siglo XI, y el matrimonio de Ramón Borrell con Ermesenda de Carcasona en el 991 hay que enmarcarlo en esta tendencia. Estos matrimonios servían para aumentar el radio de influencia de los condes. Este enlace en concreto se produjo después de que Carcasona sufriese un ataque del conde Oliba Cabreta de Cerdaña y Besalú, que provocó devastaciones y obligó a Carcasona a ceder la comarca pirenaica de Capcir a Cerdaña.

Así que seguramente el padre de Ermesenda quiso ganar garantías de seguridad aliándose con Barcelona. En la dote por el matrimonio, Ermesenda recibió el dominio sobre el condado Osona-Manresa y el obispado de Vic, además de una larga lista de derechos jurisdiccionales y propiedades dispersas, como ha estudiado el historiador Xavier Gil. Es más que probable que recibiera algunos derechos especiales para el condado de Gerona, donde luego colocaron a su hermano de obispo. Estos derechos serían una fuente de poder muy importante en las luchas de poder de Ermesenda con su hijo y luego con su nieto.

Hablando de matrimonios, en 1016 se firmó un compromiso nupcial entre el hijo del conde de Barcelona y la hija del conde Sancho García de Castilla. Lo hicieron pasando por la Taifa de Zaragoza con permiso de su soberano al-Mundir, aunque al pasar por Tudela tuvieron un enfrentamiento con sus ciudadanos, que no aprobaban el paso de tropas castellanas. No está claro si la firma del compromiso se hizo en Zaragoza o en Barcelona, pero el soberano tuyibí parece que medió de forma relevante.

El famoso poeta Ibn Darray, cuando se puso al servicio de al-Mundir, escribió este poema: “Fuiste tú, al-Mundir, quien has creado este matrimonio, y solo tus manos son capaces de destruirlo y disolverlo. Es un castillo admirable cuya base es Castilla, su torre Ifranja (el país de los francos, Cataluña) y la paz de que ambas gozan es la que pusiste tú por techo.”

Ermesenda de Carcasona, la condesa regente de Barcelona

No se sabe si fue porque tuvo algún conflicto con la Taifa de Zaragoza o Tortosa, pero el conde Ramón Borrell murió a los 45 años en septiembre de 1017. El sucesor, Berenguer Ramón I, aún era menor de edad, así que su madre Ermesenda tomó las riendas y actuó como regente, de acuerdo con la última voluntad de su marido. El testamento de Ramón Borrell reconocía que Ermesenda conservaría derechos de gobierno y propiedad sobre los condados de forma vitalicia, lo que parece indicar que confiaba en las habilidades políticas de la condesa y también que no pensaba que fuera a vivir tantos años como lo hizo.

Ermesenda siempre gobernó con limitaciones. Primero por ser consorte cuando vivía su marido y después por las limitaciones propias del cogobierno que dispuso Ramón Borrell en su testamento. Por supuesto, pudo gozar de una mayor libertad de acción durante las minorías de edad. Sus detractores han caracterizado a Ermesenda como una mujer ambiciosa y autoritaria que solo quería el poder para ella, o como una mujer que no debía inmiscuirse en un mundo de hombres como la política. Sus fans, en cambio, ven a Ermesenda como una mujer que actuó para beneficio de su familia sin doblegarse ante nadie, quizás siendo un poco demasiado sobreprotectora para con su hijo y nieto.

Lo que está claro es que Ermesenda de Carcasona fue una mujer con una fuerte personalidad y fuerza de voluntad. Recibía juramentos de fidelidad, hacía de patrona de instituciones eclesiásticas, presidía asambleas de nobles y tribunales de justicia, e incluso llegó a acompañar a su marido en al menos una campaña bélica. Pero hay que decir que ni fue la primera ni la última mujer con un papel político relevante en torno al año mil, o sea que Ermesenda no fue tan excepcional como se pueda pensar. Las mujeres aparecen frecuentemente en la documentación, siendo propietarias y haciendo donaciones o compraventas por su propia voluntad, y gozaban de más libertades que en algunas épocas posteriores.

Ermesenda se rodeó de consejeros laicos y eclesiásticos, y en especial se apoyó en su hermano el obispo Pedro de Gerona y en el obispo y abad Oliba. La condesa fue responsable de introducir en la administración condal la figura del senescal, el mayordomo del palacio de origen noble. La historiografía ha tendido a caracterizar los gobiernos de Ermesenda y su hijo Berenguer Ramón como inoperantes y débiles ante un supuesto auge de la violencia de señores feudales, pero si te vas a la documentación primaria no hay evidencia que permita sostener esta tesis. Las luchas por el poder o territorios no eran nuevas y siguieron sucediéndose.

El conde Hugo I de Ampurias quiso anexarse el condado de Rosellón y así reunificar la herencia de su padre, pero los dos condados permanecieron independientes y en disputas continuas durante décadas. Hugo de Ampurias también tuvo conflictos con Ermesenda por la jurisdicción del municipio ampurdanés de Ullastret. Hugo trató de resolver el juicio por combate entre dos caballeros, pero la condesa insistía en hacerlo de acuerdo con el Liber Iudiciorum godo según las pruebas que presentasen las partes. El conde de Ampurias sabía que tenía las de perder, así que decidió tomar Ullastret por la fuerza, pero por presiones y para evitar la guerra finalmente tuvo que ceder la localidad al condado de Gerona de Ermesenda.

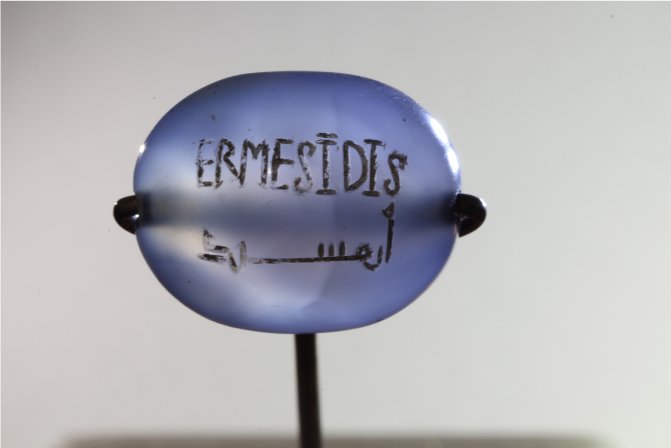

Por otro lado, las relaciones entre los condados catalanes y al-Ándalus se intensificaron. Esto se observa en que incluso tras la muerte de Ramón Borrell mercenarios de los condados ofrecieron sus servicios militares a soberanos andalusíes y se intensificaron los contactos comerciales y culturales. Es revelador que el sello signatario de la condesa Ermesenda tenga su nombre inscrito en latín y en árabe, una muestra de la fascinación y respeto que despertaba la cultura andalusí entre los cristianos hispanos.

El influjo de oro andalusí por el comercio y los servicios militares estimuló el desarrollo precoz de actividades crediticias y permitió, desde 1017 o 1018, la acuñación de monedas de oro en el condado de Barcelona. El pionero fue un judío llamado Bonhom, que se desconoce si lo hizo por iniciativa propia y fue un acto tolerado por los condes, o si respondió a una orden de Ermesenda. Pero las relaciones con los reinos de taifas también fueron a veces de hostilidad. En los años 30 hubo ataques piratas desde la Taifa de Denia sobre la Costa Brava, pero ya entre el 1018 y 1023 hubo alguna acción hostil.

Es en este contexto donde entra el noble normando Rogelio o Roger de Tosny, que destaca por haber sido el primer normando en participar en las guerras contra los musulmanes de la península ibérica y por no cumplir con el perfil típico de los normandos que vendrían después. No era un hijo no primogénito sin herencia que tenía que buscarse la vida, sino que fue un barón importante desterrado por el duque Ricardo II de Normandía. Según la Crónica del monje franco Adémar de Chabannes, Roger de Tosny y su ejército mercenario sirvieron a la condesa Ermesenda, derrotaron a los atacantes de la Taifa de Denia de Muyahid, y lo forzaron a firmar la paz.

A Ermesenda le venía bien contar con nuevos fieles, así que parece que mantuvo durante varios años a los normandos a su lado y casó a una hija suya con Roger de Tosny. Sin embargo, la estancia de los mercenarios normandos terminó abruptamente debido a una emboscada que provocó la muerte de la mayoría de ellos. No está claro si ocurrió en una razia contra territorios andalusíes o si fue por alguna lucha de poder interna en los propios condados. Tras eso, Roger de Tosny abandonó a su esposa, se reconcilió con el duque y pudo regresar a Normandía, afamado como Roger el Hispánico.

Ermesenda y Berenguer Ramón, madre contra hijo

La minoría de edad del hijo del conde Ramón Borrell terminó en 1019, al cumplir quince años, pero pronto tuvo choques con su madre. Berenguer Ramón se caracterizaba por ser un hombre pacífico y de poco carácter, fácilmente influenciable por su primera esposa, la hija del conde castellano, y Ermesenda no lo veía preparado ni estaba dispuesta a renunciar a sus derechos de gobierno. Las tensiones entre Berenguer Ramón y Ermesenda quedan reflejadas en una convenientia o conveniencia fechada entre 1019 y 1023.

Las conveniencias eran pactos feudo-vasalláticos de fidelidad, acuerdos privados entre individuos plasmados por escrito, y se han conservado unos 1.000 en Cataluña, siendo este que he mencionado el más antiguo. Se trataba de un acuerdo largo, de 2.500 palabras y con muchas cláusulas complicadas, firmado entre el conde barcelonés y su primo Ermengol II de Urgel, que le juró fidelidad. En el acuerdo prometían otorgarse auxilio militar mutuo, excepto contra el vizconde de Osona, y en él Ermengol no reconocía la legitimidad del dominio de Ermesenda sobre el condado de Gerona, donde se había refugiado y hecho fuerte.

Berenguer prometía pagar al conde de Urgel cien onzas de oro y algunas tierras en feudo de Barcelona por su apoyo. Era un acuerdo más beneficioso para Ermengol II que para el conde barcelonés, pero este estaba más desesperado por tener un apoyo contra su madre. Aun así, hay que recordar que el conde de Urgel aún era menor de edad y se encontraba en Barcelona, así que se trataba más bien de una promesa a futuro, sin poder brindarle apoyo aún. Eso suponiendo que el acuerdo esté bien fechado, pero si fuera posterior a 1023, significaría que los problemas entre el hijo y la madre se extendieron más allá de lo comúnmente aceptado.

Por su parte, Ermesenda recibió un juramento de fidelidad del conde Wifredo II de Cerdaña, Berga y Conflent, quien se comprometía a reconocer la soberanía de la condesa sobre Barcelona y Osona, según lo estipulado en el testamento de Ramón Borrell. Al final, en junio de 1023, se produjo la reconciliación. Ermesenda juró fidelidad a su hijo y entregó veintinueve castillos de Barcelona y Osona, y Berenguer Ramón entregó propiedades como garantía del acuerdo. El acuerdo no fue una claudicación de Ermesenda.

La condesa no renunció a su derecho a gobernar, así que madre e hijo cogobernaron los condados de Barcelona, Osona-Manresa y Gerona, y presidieron juicios juntos o por separado. Las acciones de la de Carcasona estuvieron enfocadas en preservar y aumentar el poder de la familia de la que ahora formaba parte, sin renunciar a lo que le tocaba por la dote matrimonial y herencia. El gobierno de Berenguer Ramón I de Barcelona pasó bastante sin pena ni gloria, sin expediciones contra al-Ándalus ni revueltas de importancia.

Berenguer Ramón redactó su testamento en 1032, con motivo de una peregrinación a Roma, y en él estableció que dividía los condados entre sus tres hijos. Su primogénito, Ramón Berenguer I, heredaría Barcelona y Gerona; Guillermo y su madre recibirían Osona; y Sancho Berenguer iba a recibir los territorios fronterizos al oeste del río Llobregat, la conocida como marca del Penedés, con Olérdola como núcleo urbano y fortificación más importante. Eso sí, se estipulaba que los dos hijos pequeños debían obedecer a Ramón Berenguer. Se trataba de una forma muy compleja de repartir el poder, que inevitablemente iba a generar problemas.

Berenguer Ramón I murió en marzo de 1035, dejando atrás a un primogénito de unos doce años. Volvió a plantearse el problema de una minoría de edad. La segunda esposa del conde fallecido se volvió a casar por decisión de su padre con el vizconde de Barcelona, y así perdió el derecho a ejercer la regencia y a gobernar el condado de Osona junto a su hijo Guillermo Berenguer. Ermesenda de Carcasona, como condesa que llevaba décadas gobernando, tomó de nuevo las riendas de la situación, ejerciendo de regente de su nieto Ramón Berenguer. La tutela se hizo con la inestimable participación de magnates colaboradores como el abad Oliba, el obispo Pedro de Gerona y los nobles Guillermo de Moncada y Gombau de Besora.

En 1038, Ermesenda fue una de las principales figuras en la consagración de las nuevas catedrales de Gerona y Vic. Estos eran actos de gran solemnidad que permitían que, ante una gran muchedumbre, se resaltase el poder político, la devoción religiosa y el rol de protector de la Iglesia y el pueblo del conde o la condesa. Que la consagración de las catedrales de Gerona y Vic coincidiera en el mismo año seguramente no es casualidad, pues debió servir para delimitar de forma más clara los bienes de cada una de las sedes episcopales y sus límites territoriales.

Fue en 1039, cuando Ramón Berenguer I ya tenía dieciséis años y se casó, que el nieto entró en conflicto con su abuela Ermesenda por el gobierno de los condados. Este choque, más grave que el vivido entre la condesa y Berenguer Ramón, lo veremos en un futuro episodio. Si te está gustando esta entrega, por favor, dale a me gusta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones si estás en YouTube para no perderte nada, y acuérdate de que puedes apoyar mi divulgación histórica en Patreon, con membresías de YouTube o Spotify, o con donaciones.

Abad Oliba y el movimiento de Paz y Tregua de Dios

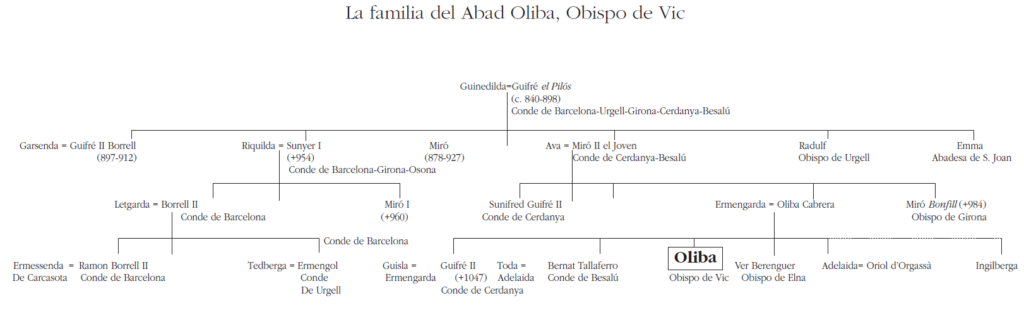

Pasemos a centrarnos en la historia eclesiástica condal, porque se produjeron movimientos de lo más interesantes. En este sentido el gran protagonista es sin duda el obispo y abad Oliba, uno de los personajes más influyentes de la historia de los condados catalanes del siglo XI, junto a la condesa Ermesenda y el conde Ramón Berenguer I. Oliba era hijo del conde Oliba Cabreta de Cerdaña, renunció a sus derechos condales y tomó los hábitos religiosos en una edad avanzada, con 38 años.

Es muy poco probable que se hiciera religioso por tener unas fuertes convicciones religiosas, porque Oliba sigue el patrón de hermanos pequeños que no se casaban y entraban en la Iglesia. Su toma de hábitos ocurrió cuando sus dos hermanos, Bernardo Tallaferro de Besalú y Wifredo II de Cerdeña, tuvieron descendencia, con lo que las probabilidades de que Oliba heredase algún condado eran virtualmente nulas y ya dejaba de tener utilidad como posible reemplazo en caso de que uno de sus hermanos muriese sin descendencia. Además, quizás tuvo algo que ver que su hermano, que era obispo de Elna, muriese unos meses antes en la batalla de Albesa de 1003.

Esto no quiere decir que odiase ser abad y obispo, pero la decisión venía impuesta por una estrategia familiar diseñada por su padre antes de morir en la que Oliba tendría poco que decir. En todo caso, en sus escritos se mostraba como un noble orgulloso de su sangre, y es que no hay que pensar que las élites laicas y eclesiásticas estaban muy separadas, cuando muchos altos jerarcas de la Iglesia eran de origen aristocrático. Entre sus acciones para ensalzar el linaje de Wifredo el Velloso estaban el sacralizar más el poder condal difundiendo rezos por el alma de condes muertos por un amplio circuito de parroquias.

También empleó la palabra escrita para influir en la sociedad y exaltar la memoria de los descendientes de Wifredo el Velloso, y convirtió el monasterio de Ripoll en panteón familiar. Al meterse en la Iglesia, no es que empezase desde abajo, no existía ni una pretensión a un proceso meritocrático, sino que se convirtió directamente en abad del monasterio benedictino de Santa María de Ripoll. Este monasterio se encontraba en el condado de Osona, perteneciente a la rama barcelonesa de la familia, así que quizás su nombramiento servía para mantener las relaciones pacíficas entre Barcelona y Cerdaña.

Unos años después se convirtió en abad de San Martín del Canigó y San Miguel de Cuixá, este último gozó de inmunidad papal y por tanto no respondía a ninguna autoridad más que el Papa. Oliba consiguió poco a poco que más monasterios al norte y sur de los Pirineos se pusieran de algún modo bajo su protección y pudo influir en la elección de sus abades, y estuvo detrás de la fundación de algunos monasterios como el de Montserrat. Finalmente hay que decir que desde 1018 Oliba ejerció de obispo de Vic, gracias al apoyo de la condesa Ermesenda, que lo convirtió en un estrecho colaborador.

El abad Oliba era influyente y respetado más allá de las fronteras condales, como se demuestra por el hecho de que el rey Sancho III de Pamplona buscase su aprobación para el matrimonio que proyectaba entre Alfonso V de León y su hermana Urraca. Oliba se opuso porque ambos descendían del conde Fernán González de Castilla, pero aun así las nupcias se celebraron. Para otras cosas sí le hizo más caso, como en la introducción en sus dominios de reformas eclesiásticas propias del mundo carolingio.

Si me permites que me vaya un momento por las ramas, es interesante que el abad Ponce de Tabérnolas abandonase este monasterio del condado de Urgel por la corte navarra y facilitase el matrimonio entre Alfonso V y Urraca. Como recompensa, fue nombrado obispo de Oviedo y trajo consigo el rito romano a Asturias. Quizás por las resistencias que se encontró al abandono del rito visigodo abandonó esa sede episcopal, pero en 1034 fue nombrado por el rey pamplonés como el encargado de restaurar el obispado de Palencia. Así se explica que durante los siglos XI y XII veamos de forma recurrente a obispos de origen catalán y sobre todo de Urgel al frente de Palencia, que fueron claves en transferir la liturgia romana.

Volviendo al abad Oliba, hay que remarcar que fue un hombre culto con contactos religiosos en muchas partes de la Spania cristiana, Francia e Italia, y de esta manera pudo hacerse con muchos manuscritos difíciles de encontrar, fomentando la transmisión de conocimientos. El monasterio de Ripoll pasó de poseer 65 libros en el 979 a 245 en 1047, un año después de la muerte de Oliba, con una rica biblioteca que recogía lo mejor de la Europa cristiana y latina, con libros clásicos grecorromanos, textos gramaticales, libros musicales, de astronomía, geometría y aritmética, o libros litúrgicos y teológicos.

Bajo el abad Oliba el monasterio de Ripoll se convirtió en un centro de enseñanza de primer orden a nivel europeo, y se iniciaron las actividades del scriptorium, el lugar donde se copiaban libros en una época en la que aún no existía la imprenta. Del scriptorium de Ripoll salió por ejemplo la maravillosa Biblia de Ripoll, con unas bonitas ilustraciones, o una recopilación selecta de textos del Papa Gregorio Magno. También se hicieron traducciones de algunas obras árabes, y en esta época llegaron a través de al-Ándalus conocimientos de matemáticas y astronomía y los ajedreces en los condados catalanes, y de allí a la Europa cristiana. En el condado de Urgel el juego de ajedrez fue tan popular entre la nobleza que llegaría a adoptarse en la heráldica de la familia condal.

El otro aspecto por el que es recordado el obispo-abad Oliba fue por traer a los condados catalanes las asambleas de Paz y Tregua de Dios. La Paz y Tregua de Dios fue un movimiento con antecedentes en el norte de Francia y Aquitania en el siglo X que buscaba poner límites a la violencia. La Paz de Dios trataba de proteger los bienes eclesiásticos, desde propiedades inmobiliarias hasta ganado y campesinos dependientes, de ahí que creasen zonas inviolables en torno a iglesias y ubicasen allí almacenes para proteger las cosechas de robos y destrozos. En cambio, la Tregua de Dios consistía en la prohibición de la violencia armada en determinados momentos de la semana.

Esto se acordaba en asambleas eclesiásticas. La más antigua de la que tenemos constancia fue celebrada en Toluges, el Rosellón, bajo la presidencia del obispo Oliba de Vic, pero en representación del obispo de Elna, que estaba de peregrinación. Se produjo en 1027, pero la copia que tenemos dice que se revalidaban artículos de una asamblea anterior. En Toluges Oliba proclamó la inviolabilidad de los bienes de la Iglesia e impuso que ningún habitante del condado y obispado de Rosellón llevase a cabo actos violentos desde el sábado por la noche hasta el amanecer del lunes.

En Vic Oliba celebró una asamblea de paz en 1033, fijando la tregua entre el jueves y lunes por la mañana, y recordaban que los nobles que se habían apropiado de bienes del obispado de Vic debían devolverlos. Los que no respetasen la Paz de Dios se enfrentaban a la excomunión, pero el castigo no era solo para el más allá, sino que también se hacía sentir en el presente. Se acordaba difundir extensamente la identidad de los excomulgados y prohibía que un cristiano comiese, saludase o hablase con un excomulgado, ni que estos fueran enterrados eclesiásticamente ni que nadie rezase por ellos. Se trataba de hacer el vacío social a los excomulgados, de convertirlos en parias sociales.

En general, se ha sobredimensionado la importancia del movimiento de Paz y Tregua de Dios, porque no sería más exitoso y relevante hasta que los condes se apropiaron de esta institución, que pasó a conocerse como Paz y Tregua del Príncipe. Los hagiógrafos del abad Oliba lo presentan como un pacifista altruista, pero eso son biografías que caen en idealizaciones. Sus acciones pacificadoras no venían por una especial voluntad de paz y amor, sino por el deseo de proteger los intereses de sus instituciones eclesiásticas, la unidad familiar entre las dos ramas descendientes de Wifredo el Velloso, y por mantener el orden político y social de una clase dominante de la que pertenecía en contra de las masas campesinas.

La reforma eclesiástica de Sala y Ermengol de Urgel

Mucha gente ha oído hablar del abad Oliba, aunque sea solo por la universidad que toma su nombre, pero los obispos Sala y Ermengol de Urgel son prácticamente desconocidos, pese a la importancia que tuvieron para la Iglesia en el condado de Urgel. En tiempos de Ermengol I y el obispo Sala, el poder laico y el eclesiástico colaboraban estrechamente. En el 997 el conde urgelés peregrinó a Roma para redimir su alma por haber cometido un homicidio y para resolver un conflicto por quién era el obispo de Vic. Allí además se encontró con el emperador Otón III y se postró a sus pies.

En 1001 Ermengol volvió a Roma acompañado de Sala, para que el papa reconociera las nuevas adquisiciones del obispado en Andorra y otros sitios y para obtener su apoyo con una bula que reconociera los límites de la diócesis de Urgel. Esto se debía al conflicto abierto con los condados de Cerdaña y Besalú, que no querían que un obispo de un condado que no controlaban cobrase diezmos y por tanto extrajera recursos de sus dominios. Al final por las presiones y excomulgaciones sufridas por su rechazo a pagar los diezmos, tuvieron que aceptar pagar, igual que lo hicieron los condados de Pallars.

La sistematización del cobro del diezmo eclesiástico en el obispado de Urgel, bajo los obispos Sala y Ermengol, fue muy importante para incrementar sustancialmente el patrimonio y el poder del obispado urgelés. Entre diezmos y primicias podían extraer alrededor del 15% de la producción agraria de un lugar, y sumándose a las donaciones piadosas el gran negocio de la Iglesia seguía expandiéndose. Esto permitía a la diócesis incluso hacer operaciones de crédito, y por ejemplo para saldar una deuda de doscientos sueldos el conde Ermengol I tuvo que ceder una aldea al obispado.

Antes de eso, la dinastía carolingia fue la que extendió la práctica del cobro del diezmo, pero no lo hacían todas las iglesias. Para cobrarse diezmos se requería extender más a nivel local la red eclesiástica a través de parroquias. Pero además de eso se debía de legitimar legalmente de alguna manera, y es aquí donde entra en juego el acta de consagración de la Seo de Urgel, falsificada a fecha del 819, pero en realidad redactada en tiempos del obispo Ermengol de Urgel, aprovechándose de las circunstancias de un conde ausente y menor de edad.

Con el acta el obispado pretendía afirmar su control sobre gran parte de las iglesias de la diócesis y cobrarse diezmos. Fue un reto instaurar el diezmo por la división política que sufría la diócesis, y, de hecho, aunque el obispo Ermengol trató de restablecer la unidad episcopal, el obispado de Roda de Isábena en el condado de Ribagorza se separó definitivamente de Urgel a la que el rey Sancho III el Mayor de Pamplona incorporó el condado a sus dominios. También fue complicado extender el diezmo, porque había iglesias de propiedad privada y otras en cuyas actas de consagración no se había estipulado el cobro del diezmo.

Así que, como ocurrió en otros condados, no fue hasta bien entrado el siglo XII que se universalizó el diezmo con el impulso dado por la reforma gregoriana. En noviembre de 1010 el conde Ramón Borrell y su esposa, el conde Wifredo II de Cerdaña y el obispo de Narbona presidieron la ceremonia de consagración de la Seo de Urgel. Se reformó la vida canónica en la catedral, es decir, se reorganizó la comunidad de clérigos, pasando de veinte a cuarenta canónigos para gestionar mejor el obispado, acorde al aumento de recursos económicos.

La reforma se hizo acorde a la regla de Aquisgrán, que, entre otras cosas, permitía a sus canónigos poseer bienes a título individual, lo que venía como anillo al dedo para los aristócratas. La restauración de la canónica se había hecho un año antes en Barcelona y en 1019 se hizo en Gerona. En Urgel este proceso lo llevó a cabo Sala, pero al morir dos meses antes de la consagración lo tuvo que terminar el obispo Ermengol, que era sobrino suyo. Ermengol había conseguido el puesto gracias a que Sala intercedió por la familia vizcondal de Conflent y acordó que estos pagasen cien piezas de oro al conde de Urgel para comprar el cargo. Así funcionaban las cosas.

Pero la muerte del conde Ermengol I permitió al nuevo obispo convertirse en el principal actor político del condado, y pudo hacer y deshacer a su gusto. El obispo urgelés fue el que lideró las huestes condales en la conquista de Guisona, y aunque su reparto del botín fue injusto y contrario a la costumbre, el poderoso obispo ganó un litigio amañado a su favor. El astuto obispo Ermengol consiguió que entre 1010 y 1012 Ramón Borrell de Barcelona donase la propiedad de la Seo de Urgel y su catedral a la diócesis.

Así, la ciudad más importante del condado pasó a ser de propiedad episcopal. Esta tan generosa donación se justificó para salvar su alma y la de su hermano fallecido en Córdoba. Ese fue el otro gran motivo de la falsificación del acta de consagración de la Seo de Urgel, para pretender que originalmente el obispado había sido independiente de los condes y evitar que Ermengol II o sus sucesores pudieran revocar la donación de la Seo de Urgel a la diócesis. No es extraño que por sus grandes servicios la Iglesia católica santificase a Ermengol. El acta falsificada de Urgel fue empleada en una disputa judicial por primera vez en 1024.

Untando con trescientos sueldos al juez próximo a la condesa Ermesenda, este desestimó como falsas, cuando eran verdaderas, las pruebas del monasterio que se defendía, aceptó como auténtico el documento falsificado, y dio la razón al obispo de Urgel en el litigio por el cobro del diezmo. El obispo también untó al propio conde Ermengol II con 2.000 sueldos, una cifra extraordinaria en aquella época. Así el conde que acababa de salir de su minoría de edad y regresaba a su tierra natal de la que no tenía recuerdos aceptaba los tejemanejes del obispo Ermengol.

Esto fue tanto así que Ermengol II firmó una conveniencia con el obispo Ermengol jurándole fidelidad. Es decir, era el conde el que juraba fidelidad al obispo y no a la inversa, como había estipulado su padre que debía hacerse. Además, el obispo Ermengol destacó por financiar la construcción de puentes. Esto no lo hizo por altruismo, sino porque si quería atraer a peregrinos y aumentar la actividad de ferias y comercios de los que cobraba impuestos por transacciones comerciales, entonces necesitaba mejorar las comunicaciones de la Seo de Urgel. Irónicamente, murió en 1035 porque se cayó debajo de un puente construido sobre el río Segre.

El Veredicto: El abad Oliba y la idealización de personajes religiosos

El abad Oliba es un ejemplo perfecto de cómo las figuras religiosas suelen ser idealizadas, presentadas como modelos de virtud, altruismo y amor por la paz. Los hagiógrafos lo describen como un reformador desinteresado, un pacificador y un defensor de los débiles. Sin embargo, cuando miramos más allá de esta imagen edulcorada, encontramos a un noble enchufado en las mejores posiciones eclesiásticas por ser hijo del conde de Cerdaña y a un religioso que trabajó principalmente para proteger el patrimonio e influencia de la Iglesia.

Esta tendencia a presentar a líderes religiosos como figuras desinteresadas y moralmente superiores no es exclusiva de Oliba, sino que se repite a lo largo de la historia. A la Iglesia le interesa retratar a abades, obispos y papas como defensores de la paz, olvidando las veces que legitimaban la guerra e incluso participaban en ella como señores con sus propios ejércitos. O también les gusta ensalzar a los hombres de religión como promotores del conocimiento, pero sin cuestionar por qué la Iglesia prácticamente monopolizaba la conservación, transmisión y creación del saber. Así que cuidado con tragarse las idealizaciones de personajes religiosos. Y con eso, El Veredicto termina.

Avance y outro

Si te ha gustado, por favor, dale a me gusta, compártelo y suscríbete a La Historia de España-Memorias Hispánicas en YouTube o a sus dos pódcasts. Puedes apoyarme mensualmente en patreon.com/lahistoriaespana a cambio de acceso anticipado a todo mi contenido, la posibilidad de votar temas para los episodios o merchandising exclusivo que no puedes encontrar en la tienda de la página web del programa. En el próximo episodio explicaré el reinado de Sancho III el Mayor de Pamplona, el monarca navarro más importante. ¡Gracias por tu atención y hasta la próxima!

Fuentes

Ali Makki, Mahmud. “La España cristiana en el diwan de Ibn Darrãy.” Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona 30 (1964): 63-104.

Aurell, Martin. “Jalons pour une enquête sur les strategies matrimoniales des comtes catalans (IXe-XIes.)” Symposium internacional sobre els orígens de Catalunya (segles VIII-XI), Generalitat de Catalunya, vol. I, (1991): 281-364.

Banks, Philip. “El creixement físic de Barcelona, segles X-XIII.” Barcelona Quaderns d’Història 8 (2003): 11-33.

Benito i Monclús, Pere. “Fams endèmiques, fams episòdiques. Crisis i conjuntures frumentàries als comtats de Barcelona, Osona, Manresa i Girona (990-1090).” Recerques: història, economia, cultura 81 (2022): 5-36.

Bowman, Jeffrey A. “Countesses in court: elite women, creativity, and power in northern Iberia, 900–1200.” Journal of Medieval Iberian Studies 6.1 (2014): 54-70.

Camats Campabadal, Jaume. Iglesia de Urgel: feudalización y reforma (1020-1150). 2016. UNED, tesis doctoral.

Camprubí Sensada, Josep. “Abat i bisbe Oliba, va professar per obligació o per vocació?.” Ausa 29.183 (2019): 135-162.

Canal, Josep, Eduard Canal i de Diego, Josep M. Nolla y Jordi Sagrera. Girona, de Carlemany al feudalisme, 785-1057: el trànsit de la ciutat antiga a l’època medieval. Ajuntament de Girona, 2003.

Canal, Josep, Eduard Canal i de Diego, Josep M. Nolla y Jordi Sagrera. Girona comtal i feudal (1000-1190). Ajuntament de Girona, 1996.

Christopher Matthews, Adam. Law, Liturgy, and Sacred Space in Medieval Catalonia and Southern France, 800–1100. 2021. Columbia University, tesis doctoral.

Collins, Roger. Caliphs and Kings: Spain, 796-1031. John Wiley & Sons, 2012.

De Riquer, Borja. Història mundial de Catalunya. Edicions 62, 2018.

Fité Llevot, Francesc, y Eduard González Montardit. Arnau Mir de Tost. Un senyor de frontera al segle XI. Universitat de Lleida, 2010.

Forcano, Manuel, y Víctor Hurtado. Atles d’història dels jueus de Catalunya. Rafael Dalmau, Editor, 2022.

Franco-Sánchez, Francisco, y Josep Antoni Gisbert Santonja, editores. Dénia. Poder i el mar en el segle XI: El regne taifa dels Banu Mugahid. Universidad de Alicante, 2019.

Freudenhammer, Thomas. “Exarachellos: Dirhams in Tenth-Century Barcelona.” Al-Qantara 43.1 (2022): e02.

García Alfonso, Miguel Ángel. “Ermessindis comitissa. Autoridad, poder y representación de la condesa de Barcelona (ss. X-XI).” Estudios sobre Patrimonio, Cultura y Ciencias Medievales 22 (2020): 185-246.

Geary, Patrick. “Western Europe in the age of Abbot‐Bishop Oliba: persistence and transformation after the Carolingians.” Early Medieval Europe 30.4 (2022): 499-513.

Gil i Roman, Xavier. Diplomatario de Ermesèn, condesa de Barcelona, Girona y Osona (c. 991-1 de marzo de 1058). 2004. Universitat Autònoma de Barcelona, tesis doctoral.

Gonzalo i Bou, Gener, editor. Les Constitucions de Pau i Treva de Catalunya (segles XI-XIII). Generalitat de Catalunya, 1994.

Grassotti, Hilda, et al. Los reinos cristianos en los siglos XI y XII: economías, sociedades, instituciones. Dirigida por José María Jover Zamora, vol. 10.2, Espasa-Calpe, 1992.

Kosto, Adam J. Making agreements in medieval Catalonia: Power, order, and the written word, 1000–1200. Cambridge University Press, 2001.

Manzano Moreno, Eduardo. Épocas Medievales. Dirigido por Josep Fontana y Ramón Villares, vol. 2, Crítica, 2009.

Maria, Stefano. “L’abat Oliba, el poder i la paraula.” Acta historica et archaeologica mediaevalia 31 (2014): 115-162.

Martín Duque, Ángel J, et al. Ante el milenario del reinado de Sancho el Mayor. Un rey navarro para España y Europa. Gobierno de Navarra, Institución Príncipe de Viana, 2003.

Martín Duque, Ángel J. Sancho III el Mayor de Pamplona: el rey y su reino (1004-1035). Gobierno de Navarra, Departamento de cultura y turismo, Institución Príncipe de Viana, 2007.

Martínez Díez, Gonzalo. El condado de Castilla, 711-1038: la historia frente a la leyenda. Vol. 2. Marcial Pons Historia, 2005.

Masnou Pratdesaba, Josep. La vida canonical a la catedral de Vic (886-1230). L’aplicació de la reforma gregoriana a partir de l’estudi prosopogràfic. 2021. Universitat de Barcelona, tesis doctoral.

Pérez de Urbel, Justo y Ricardo del Arco Garay, editores. España cristiana. Comienzo de la Reconquista (711-1038). Dirigida por Ramón Menéndez Pidal, vol. 6, Espasa-Calpe, 1956.

Rodríguez Bernal, Francesc. “Las lógicas nobiliarias de frontera en la Cataluña de los siglos X y XI.” VI Estudio de Fronteras: población y poblamiento: homenaje a Manuel González Jiménez, coordinado por Francisco Toro Ceballos y José Rodríguez Molina, Diputación Provincial de Jaén, 2007, pág. 621-638.

Rodríguez Bernal, Francesc. “La frontera meridional catalana en el siglo XI: un espacio vizcondal.” Fronteras en discusión: la Península Ibérica en el siglo XII, coordinado por Juan Martos Quesada y Marisa Bueno Sánchez, Asociación Cultural Almudayna, 2012, pág. 53-73.

Rodríguez Bernal, Francesc. Los Cardona: familia, poder y territorio en Cataluña (siglos X-XIII). 2004. Universitat Autònoma de Barcelona, tesis doctoral.

Ruiz-Domènec, José Enrique. Quan els vescomtes de Barcelona eren. Història, crònica i documents d’una família catalana dels segles X, XI i XII. Fundació Noguera, 2006.

Sabaté i Curull, Flocel. “La Catalunya dels segles X-XII i la definició historiogràfica del feudalisme.” Catalan Historical Review 3 (2010): 163-184.

Salrach Marès, Josep M. El procés de feudalització (segles III-XII). Dirigida por Pierre Vilar, vol. 2, Edicions 62, 1998.

Salrach, Josep Maria. “”De l’esperit a la matèria”: Catalans en terra castellana a l’Alta Edat Mitjana.” Acta historica et archaeologica mediaevalia (2005): 81-100.

Schideler, John. A medieval Catalan noble family: the Montcadas, 1000-1230. University of California Press, 1983.

Tischler, Matthias M. “From Rome to Ripoll, Rioja, and beyond: the Iberian transmission of the Latin Tiburtine Sibyl and Oliba of Ripoll and Vic’s Europe‐wide network of knowledge transfer and learning.” Early Medieval Europe 30.4 (2022): 558-576.

Vergés Pons, Oliver. Urgell mil anys enrere. Història política, social i econòmica d’un comtat i de la seva classe dirigent (870-1066). 2017. Universitat Autònoma de Barcelona, tesis doctoral.

Villegas Aristizábal, Lucas. “Algunas notas sobre la participación de Rogelio de Tosny en la Reconquista Ibérica.” Estudios Humanísticos. Historia 3 (2004): 263-274.

Vinyoles Vidal, Teresa Maria. “Las mujeres del año mil.” Aragón en la Edad Media 17 (2003): 5-26.

Comentar