¿Cuántas veces has oído que con Franco se vivía mejor y se podía dormir con la puerta abierta? Pero… ¿Para quién era España más segura? Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y tras más de cien horas de investigación, te voy a mostrar con datos sorprendentes la verdad sobre la seguridad en la España de Franco frente a la actual, analizando mucho más que solo la delincuencia.

- Delincuencia en el franquismo

- La hambruna de Franco

- Corrupción

- Criminales traidores en el poder. Represión política y económica

- Desprotección de los trabajadores

- La mujer en una sociedad patriarcal

- Desprotección de los niños y niñas

- Infraviviendas

- Desprotección ambiental

- Represión de minorías y colonizados

- ¿Era España más segura con Franco?

- Outro

- Fuentes

Delincuencia en el franquismo

Fíjate en este gráfico de delitos por cada 10.000 habitantes en la provincia de Jaén. Uno podría cogerlo y decir que en la actualidad se producen cinco veces más delitos que en los años 30 y 40. En la República se producían de media 50 delitos por cada 10.000 habitantes en Jaén, y 40 durante la primera década del franquismo. Con las estadísticas en la mano hasta se podría llegar a la conclusión absurda de que durante la guerra civil se disfrutó de más seguridad que nunca, al registrarse 21 delitos por cada 10.000 habitantes en 1937.

Entonces, ¿por qué los datos de criminalidad pueden inducir fácilmente a interpretaciones incorrectas? Primero de todo, es difícil comparar la criminalidad en términos absolutos y relativos en distintas etapas históricas, porque se ha multiplicado el número de delitos contemplados por la legislación y con el paso de los años el control estatal sobre la población se ha hecho más eficaz. La delincuencia y la aplicación de la ley existen en un contexto social determinado.

Por ejemplo, en la actualidad, la mayoría de las sentencias judiciales de Jaén son por infracciones de circulación. Durante el franquismo, solo a partir de los años 60 los juzgados quedaron desbordados por este tipo de delitos, y por cierto la seguridad vial en aquella época era mucho peor. Hoy en día hay un número significativo de delitos por malos tratos contra mujeres y agresiones sexuales, no necesariamente porque ahora se produzcan más, sino porque eran temas tabúes durante la dictadura y prácticamente no se perseguían por la vía judicial.

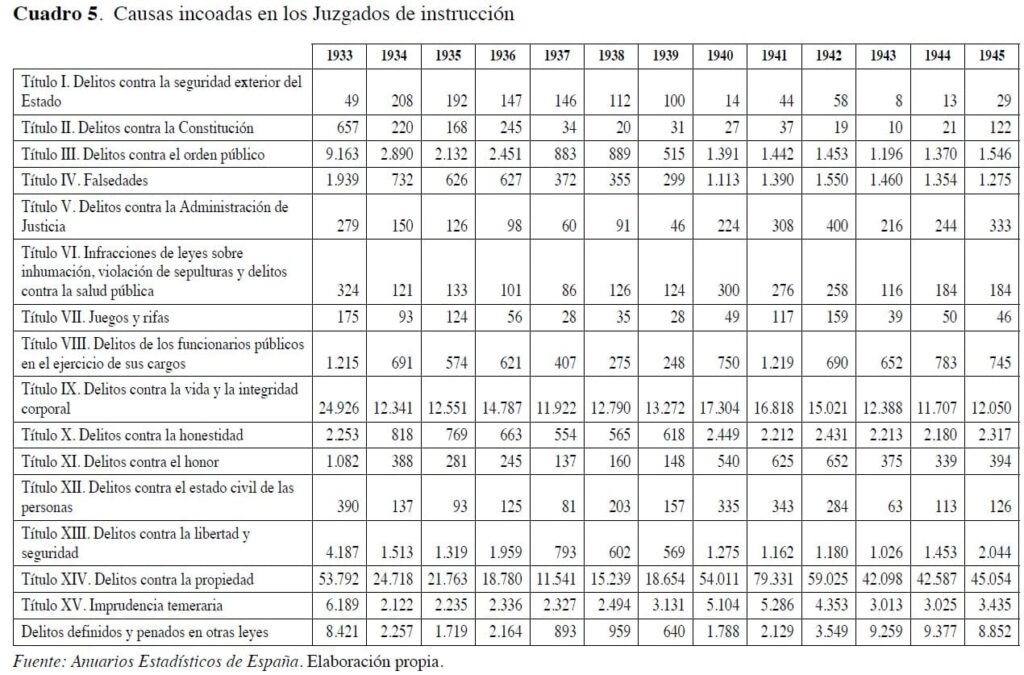

Por otro lado, las estadísticas oficiales de criminalidad siempre serán meras aproximaciones que se quedarán cortas, porque solo se recogerá aquello investigado por policías, fiscales y jueces y habrá delitos que queden impunes. Las cifras de delincuencia del franquismo están notablemente infravaloradas porque muchos delitos no eran perseguidos y porque sobre todo durante los primeros veinte años de dictadura había muchos delitos que, en circunstancias normales, habrían sido juzgados por tribunales ordinarios, pero en cambio eran juzgados en tribunales especiales o militares.

Esos datos no son contabilizados en las Audiencias Provinciales, que son las fuentes empleadas para realizar estas estadísticas de criminalidad, y lo mismo ocurre con las faltas, delitos por los que los gobernadores civiles o policías imponían sanciones sin pasar por los tribunales. Extrapolando los datos de faltas del municipio jienense de Alcaudete en 1945, nos saldrían 19.000 delitos en la provincia, lo que son cifras inferiores a las actuales, eso pese a la existencia de muchos nuevos delitos y del incremento de la población y del número de policías por habitante.

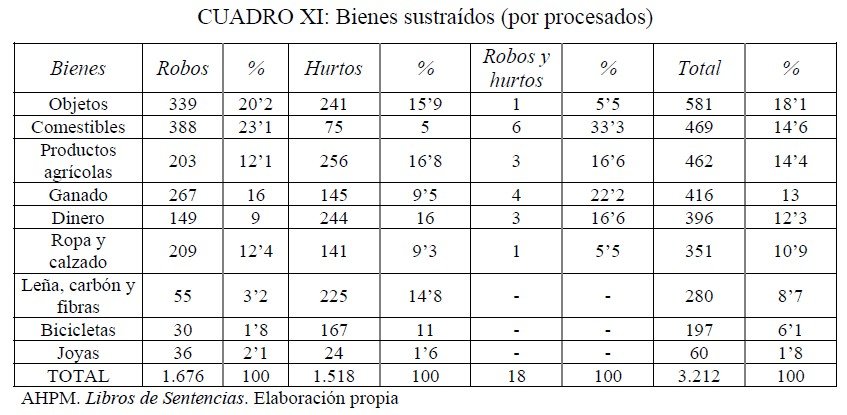

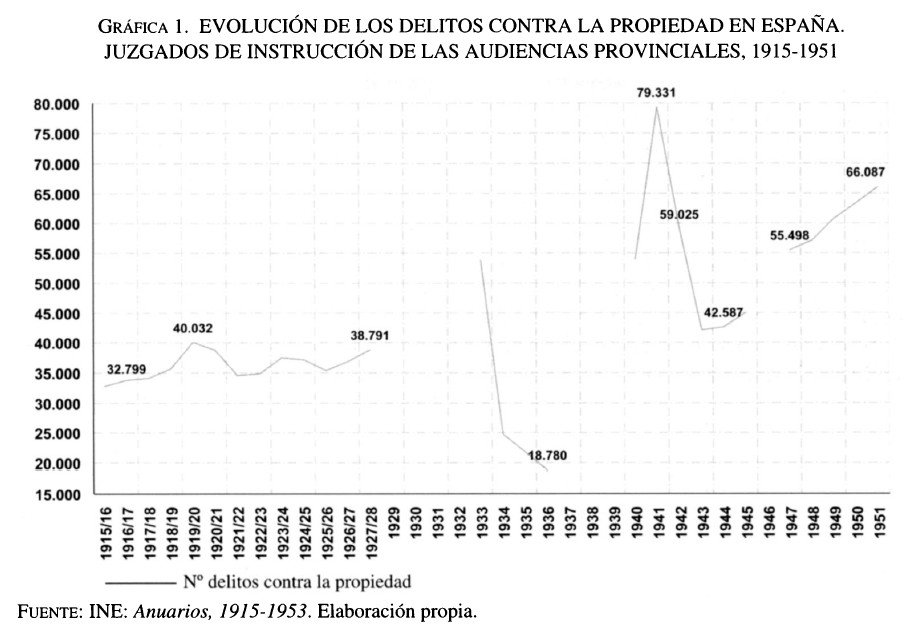

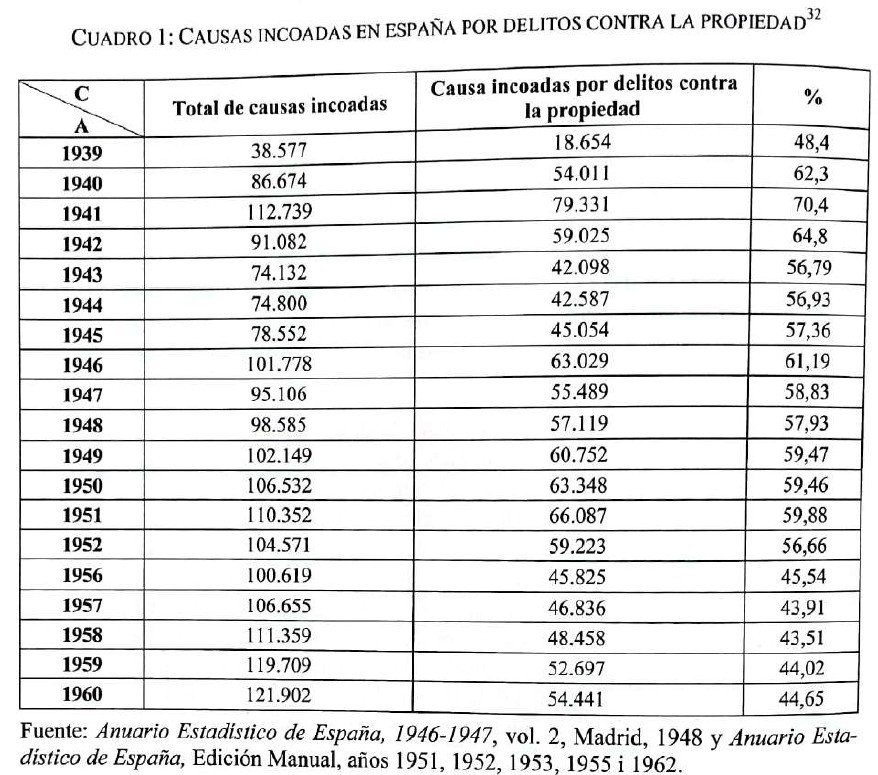

Hasta donde yo sé no existe todavía un estudio general de la delincuencia en la España franquista, pero contamos con numerosos estudios provinciales donde se observan unas mismas tendencias. Comparado con el periodo republicano, la conflictividad social y laboral se redujo mucho por la instauración de la dictadura, ya que ese era uno de los objetivos de las clases dominantes que ganaron la guerra. Sin embargo, incrementaron mucho los delitos contra la propiedad como hurtos, robos y estafas, que representaban más del 50% del total en los años 40 y 50.

Esto resulta irónico, teniendo en cuenta que una de las justificaciones de los sublevados era que acusaban a la República de no proteger la propiedad privada. En la mayoría de los casos fueron los llamados hurtos famélicos, la sustracción de pequeñas cantidades de alimentos y otros productos por las condiciones de pobreza extrema de la posguerra. Más del 80% de los procesados en la provincia de Murcia en los años 40 eran personas sin antecedentes, lo que demuestra la falta de profesionalización de la delincuencia en general y que se hacía por necesidad.

Esta delincuencia común tenía especial incidencia en las zonas rurales latifundistas, porque había mucha población jornalera, subempleada y con escasa formación. La justicia franquista se caracterizó por la desproporción entre el delito cometido y el castigo draconiano que se imponía. Los hurtos y robos tenían una pena mínima de arresto mayor, es decir, entre uno y seis meses, por muy mísera que fuera la cantidad sustraída.

Se trataba de criminalizar la pobreza, de imponer penas ejemplares para disciplinar a los más débiles de la sociedad, que coincidían con los vencidos en la guerra. Los estados siempre protegen los intereses de las clases dominantes, independientemente del régimen político, pero en el franquismo esto era más evidente y los que tenían recursos y contactos ni eran investigados o recibían un trato muy benigno.

De los quince propietarios agrícolas grandes y medianos procesados entre 1939 y 1949 en la provincia de Murcia, ocho fueron absueltos y siete fueron condenados a una pena de dos meses, pero solo tres la cumplieron íntegramente. En definitiva, la delincuencia aumentó notablemente bajo el franquismo respecto a la Segunda República, tanto la cometida impunemente por personajes vinculados al estado como aquella llevada a cabo por las clases populares mayoritariamente para sobrevivir.

La delincuencia común se mantuvo elevada hasta principios de los años 50, luego experimentó una importante bajada, pero desde finales de los años 50 la delincuencia volvió a aumentar en un contexto muy diferente al de los años 40. El desarrollismo produjo migraciones masivas del campo a la ciudad y entre regiones de España, y esos migrantes muchas veces tenían dificultades en adaptarse o encontrar trabajo.

Estos eran migrantes españoles, es decir, es un recordatorio para los que compran el discurso xenófobo antiinmigración de que la posibilidad de unos mayores índices de criminalidad entre la población migrante no es por motivos de nacionalidad o “cultura” como eufemismo de raza, sino principalmente por la facilidad de inserción laboral y social.

Como la rápida urbanización fue muy desordenada y se formaron barrios marginales sin infraestructuras básicas, ni se invertía en educación para los más pobres, surgió el fenómeno quinqui de delincuencia juvenil que florecería plenamente muerto Franco. Además, en los años 60 y 70 hubo un aumento sustancial de la delincuencia organizada y profesional, un fenómeno propio de la criminalidad urbana. En conclusión, esa España franquista feliz con baja criminalidad no existía más que en la propaganda franquista y ha sido un tópico enarbolado por autoritarios de derechas que quieren otra dictadura de los suyos.

La hambruna de Franco

El episodio podría terminar aquí, pero me rebelo contra esta idea de que la seguridad se limita a que te puedan robar o dar una paliza en la calle. Es una visión muy cerrada y en mi opinión errónea de todo lo que significa gozar de seguridad. Hay que analizar muchas otras variables, como si se cubrían las necesidades fisiológicas básicas, la seguridad respecto a la violencia estatal, y la situación de las mujeres y niños, de los trabajadores o de minorías.

Empecemos por la alimentación, porque tal y como nos recuerda la pirámide de Maslow eso es lo primero que necesitamos cubrir para sobrevivir y seguir adelante. Se han caracterizado los años 40 como los años del hambre, pero eso en realidad es una dulcificación de lo que ocurrió. Entre 1939 y 1942 y luego 1946 lo que ocurrió fue una hambruna, un término técnico que va más allá de pasarlo mal por no comer suficiente. Al menos 200.000 españoles murieron de hambre y enfermedades relacionadas con la malnutrición en estos años.

Ya solo este dato invalida la idea de que España era más segura con Franco. Un país que no puede garantizar ni los alimentos para sus ciudadanos es un país fallido. Y esta hambruna no ocurrió por un desastre natural, ni porque España fuera pobre en recursos, ni por el aislamiento internacional, ni como consecuencia de la destrucción de las “hordas marxistas” durante la guerra, como se excusaba la propaganda franquista.

Esta situación fue el resultado directo de un modelo económico autárquico que deseó el régimen y del intervencionismo estatal extremo para controlar la producción, transporte, comercialización y precios de los alimentos. Fue el hambre lo que llevó a que se multiplicasen los hurtos y otros delitos contra la propiedad. El jefe provincial de Falange de Baleares reconocía en un informe de enero de 1941 que la situación era similar a la imagen exagerada de una República de caos y robos generalizados que vendieron los periódicos derechistas.

Esto desmiente el mito franquista de que con Franco se podía dormir con la puerta abierta sin preocuparse de que te robaran. El crecimiento de la estatura media de los españoles se cortó abruptamente con la guerra civil, y la altura de los soldados que hacían el servicio militar obligatorio cayó entre 1 y 2 centímetros. Como en todo, afectaba de un modo distinto según la clase, como se ve con que en 1942 niños de 12 años de un colegio de ricos de Chamberí midieran 150 cm frente a los 130 de un colegio lleno de niños desnutridos de Vallecas.

En 1936 la tasa de mortalidad infantil en el primer año de vida estaba en 114 bebés por cada mil nacidos, y subió hasta los 148,6 en 1941. En 1942 en la provincia de Jaén se llegó a la estratosférica cifra de 347 defunciones por cada mil bebés recién nacidos, es decir, que uno de cada tres menores de un año se murió.

El Ministerio de Gobernación reconocía que en 1943 murieron 130.000 niños menores de cinco años, una absoluta barbaridad, y todo como consecuencia de la hambruna provocada por las desastrosas políticas económicas del régimen y por la falta de servicios sanitarios adecuados. Los niños que sobrevivieron a la hambruna sufrieron de por vida limitaciones en su desarrollo físico e intelectual y algunos padecieron enfermedades crónicas.

Al padecer hambre los trabajadores rendían menos, se veían obligados a dejar de trabajar por la desnutrición, o se desmayaban, como revelan informes de Falange y la patronal. Hubo quienes cocinaban yerbas o hasta mataban animales domésticos como gatos para sobrevivir, con todos los problemas de salud que eso comportó. El eslogan franquista de “ni un hogar sin lumbre, ni un español sin pan” distaba mucho de trasladarse a la realidad. Sobre la hambruna espero en un futuro hacer un episodio dedicado a ella, así que no olvides estar suscrito y darle a la campanita de notificaciones en YouTube y te animo a convertirte en mecenas en Patreon.

Las condiciones higiénicas siempre dejaron que desear durante la dictadura, pero especialmente en la posguerra. Enfermedades antes prácticamente erradicadas, como la tuberculosis, malaria, anemia o tifus se propagaron entre la población, todo facilitado por la escasez de medicamentos y de profesionales. El racionamiento, que se prolongó hasta 1952, siempre repartía cantidades insuficientes de comida. En términos de calorías, no se recuperaron los niveles prebélicos hasta principios de los años 60, pero las deficiencias nutricionales no se solucionaron más o menos hasta el final de la década.

Incluso hasta el final de los días del franquismo el consumo de carne y lácteos permaneció a niveles muy inferiores respecto a todos los demás países europeos, a excepción de otra dictadura como era la vecina Portugal. En el campo, las familias solían comer solo pan, legumbres y verduras, apenas podían acceder a carne y pescado y mucho menos tener una dieta variada. A modo de anécdota familiar puedo decir que eso lo vivió en los años 60 mi padre, que podía estarse un mes entero comiendo un mismo plato.

Corrupción

Relacionado con el hambre sufrida y el racionamiento está el fenómeno del estraperlo, es decir, el desarrollo de un mercado negro con transacciones al margen de la legalidad. Muchos latifundistas, gobernadores civiles, alcaldes, militares y funcionarios diversos aprovecharon su control sobre la producción o distribución de productos de primera necesidad para quedarse con una parte y revenderla a precios exorbitantes, que podían multiplicarse incluso por más de diez respecto al precio oficial.

Cuando las autoridades movían el culo para actuar contra el mercado negro era básicamente para librarse de rivales, solo los pequeños estraperlistas que lo hacían para sobrevivir. De esta manera, la pobreza y escasez creada por los sublevados permitió que unos pocos se enriquecieran. La mayoría de los españoles estaban totalmente indefensos, porque eran las propias autoridades las ladronas. Además, los consumidores no podían conocer la calidad de los productos que compraban de estraperlo ni si eran perjudiciales para su salud.

La dictadura franquista fue una cleptocracia, el gobierno de los ladrones, por eso muchos personajes del régimen estaban envueltos en el estraperlo, chanchullos con empresas, o podían ser sobornados por países extranjeros como Alemania, Italia o Reino Unido. No debería extrañar que los que cometieron traición contra la República con ayuda extranjera se dejasen comprar al mejor postor. El propio Franco y su círculo familiar fueron ampliamente beneficiados por corruptelas y tráficos de influencias, de ahí que el Caudillo empezase la guerra sin un duro y la terminase siendo multimillonario.

Mientras que en una democracia liberal como la actual la policía, jueces y medios de comunicación pueden investigar con mayor facilidad casos de corrupción y hacerlos públicos, en las dictaduras la corrupción es tapada gracias a su control del aparato judicial y de los medios. Eso ha generado entre muchos ignorantes y personajes malvados la falsa percepción de que la España de Franco era menos corrupta que los partidos políticos de ahora.

El enchufismo fue la regla en la administración y grandes empresas, y la corrupción generalizada durante la etapa autárquica se hizo más específica en el desarrollismo. Entonces la corrupción pasó a centrarse en pelotazos inmobiliarios y la gestión de ayudas públicas, el tipo de corrupción más común hoy en día. Sobre todo en los años 40 y 50 el secreto para el éxito empresarial estaba en tener buenos contactos en el régimen.

Criminales traidores en el poder. Represión política y económica

No se puede hablar de si España era más segura con Franco sin explicar la represión política y económica del franquismo y poner cifras sobre la mesa. Primero hay que poner el foco en que los entre 500.000 y 735.000 muertos de la guerra civil no hubieran ocurrido sin la rebelión organizada por militares sediciosos y las derechas nacionalistas españolas en contra del gobierno izquierdista de la República elegido por la mayoría de los españoles.

Ya desmonté las justificaciones franquistas para la sublevación en el episodio de ¿Quién tuvo la culpa de la guerra civil? Las cifras más actualizadas del balance de asesinados en la retaguardia sublevada ascienden a 150.000 personas, frente a las 50.000 de la retaguardia republicana. Unos 8.000 guerrilleros maquis en los montes y ciudades lucharon contra la dictadura hasta principios de los años 50, aproximadamente un cuarto de ellos murieron, y al menos 50.000 personas fueron ejecutadas entre 1939 y 1948.

Los juzgaron en consejos de guerra en los que se producían pseudojuicios sin ninguna garantía procesal donde podían ser juzgadas decenas de personas a la vez en pocos minutos y sin nadie realmente para defenderlos. Les aplicaron la Ley de Responsabilidades Políticas, una abominación jurídica aplicada retroactivamente con la que los golpistas traidores juzgaban como rebeldes a los defensores de la legalidad republicana. Era la justicia al revés, tal y como la llamó el cínico cuñado de Franco.

La represión política del franquismo tenía como objetivo instalar un clima de terror para paralizar a la oposición, que los opositores no pudieran organizarse y que la gente se sintiera resignada, y en esto hay que decir que tuvieron mucho éxito. El franquismo dividía en tres a aquellos a los que dirigía su política represiva: los considerados causas perdidas, por lo general los más activos en partidos políticos y sindicatos, que fueron ejecutados; los considerados recuperables a través del encarcelamiento, trabajos forzados y reeducación con la ayuda de la Iglesia; y el resto de españoles, que fueron amedrentados por la violencia extrema contra los otros dos grupos.

Las herramientas de la represión incluían ejecuciones, sentencias draconianas en cárceles masificadas e insalubres, depuraciones en organismos públicos, empresas privadas y colegios profesionales, expropiaciones de bienes, torturas y formas de violencia simbólica. La política del miedo se mantuvo vigente durante toda la dictadura. En 1963 se abandonó la anormalidad de perseguir a disidentes políticos con consejos de guerra y se instauró el Tribunal de Orden Público.

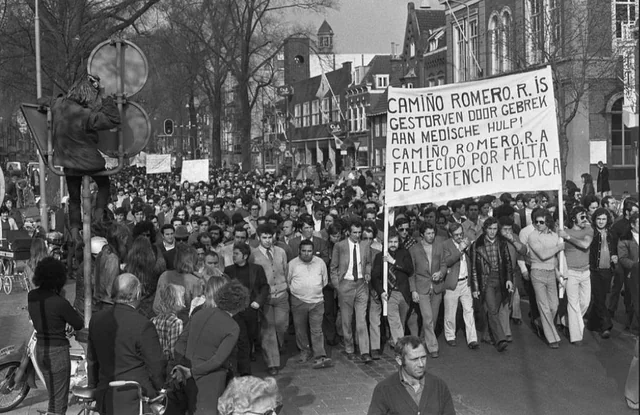

Este tribunal abrió 22.660 procedimientos que afectaron a más de 50.000 personas, perseguidas por delitos como la asociación ilícita, propaganda ilegal, o reuniones y manifestaciones no autorizadas. Es decir, que la represión franquista fue adaptándose a los tiempos según los cambios de dentro y fuera de sus fronteras, pero fue una dictadura que utilizó ampliamente el poder del Estado contra la oposición durante toda su existencia.

De hecho, la represión se recrudeció en los últimos años al ser la dictadura más cuestionada, y las manifestaciones frecuentemente dejaban víctimas mortales, porque los policías eran de gatillo fácil y actuaban con mucha impunidad. Por supuesto, la primera década de dictadura fue la etapa de represión más salvaje. El franquismo encerró en campos de concentración y cárceles al mayor número de españoles de la historia.

Carlos Hernández de Miguel cifra en 296 los campos de concentración del franquismo, algunos de estos solo de unos meses de existencia, otros de varios años, y en cerca de 1.000 si se suman los batallones de trabajo. Entre 700.000 y un millón de personas pasaron alguna vez por un campo de concentración. Estos campos de concentración fueron también campos de exterminio, pero de un modo diferente a los del nazismo. Dejaron morir de hambre y enfermedades a miles de cautivos, fuesen hombres, mujeres o niños.

A otros directamente los asesinaban los guardias o falangistas que entraban en ellos con permiso del jefe del campo para cazar enemigos políticos. Las autoridades franquistas crearon un sistema de trabajo esclavo para forzar a los cautivos, incluyendo a miles sin sentencia judicial, a realizar labores que beneficiaran económicamente al Estado y a numerosas empresas privadas. Este sistema fue perdiendo importancia y evolucionó, pero se mantuvo hasta 1970.

Pero aparte de los privados de libertad en campos de concentración estaban las cárceles. En 1940 había por lo menos 280.000 presos. Los centros de reclusión estaban abarrotados, muy por encima de sus capacidades, en condiciones totalmente insalubres, sin asistencia sanitaria ni raciones suficientes, y además los malos tratos y torturas eran habituales. Por eso la mortalidad carcelaria fue muy elevada.

Cuando los presos políticos salían de prisión, realmente no experimentaban mucha más libertad. Tenían que presentarse un día a la semana ante el cuartel de la Guardia Civil más cercano en una procesión humillante para ser señalados, y en el cuartel podían ser detenidos, interrogados y maltratados. Una visita de Franco a una ciudad o pueblo llevaba al arresto preventivo de todos los antiguos presos políticos de la zona. Hubo presos que obtuvieron la libertad condicional, pero que al regresar a sus pueblos y ver la hostilidad y marginación social y económica que sufrirían optaron por suicidarse.

Aparte de la represión física de los presos, la represión económica fue muy relevante también. El robo de los vencedores fue sistemático. Robaron patrimonio de partidos y sindicatos, asociaciones, individuos izquierdistas y cooperativas de producción y consumo. Solo en Andalucía incautaron bienes e impusieron multas por valor de 120 millones de pesetas, más que el presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Se calcula que unos 300.000 empleados públicos fueron depurados, con lo que miles de personas quedaron inhabilitadas y sin trabajo. Personas clasificadas como no afectas al Movimiento podían ver que su ayuntamiento les negaba la licencia para abrir un negocio durante los años 40 y 50. Les hacían la vida imposible, lo que les ponía en situación de riesgo de caer en la indigencia, prostitución o a morir de hambre. Además, los vencedores creían que la administración formaba parte del botín de guerra.

Por eso hasta mediados de los años 60 el 80% de las plazas en cargos públicos se reservaban por ley a veteranos y mutilados del ejército sublevado, cautivos de los republicanos y familiares de muertos del bando faccioso. La condición de vencidos y rojos pasaba a los hijos y familiares, y eso cerraba puertas a oportunidades de estudio y cargos públicos. La división social entre familias de vencedores y de vencidos se mantuvo durante toda la dictadura. No hubo paz, ni piedad, ni perdón.

Desprotección de los trabajadores

La España de Franco no era un lugar amigable para los trabajadores, que no tenían derecho a estar en un sindicato de verdad que luchase por sus derechos, ni derecho a la huelga o a la manifestación. Como consecuencia de la victoria de las clases pudientes y la represión política y sindical, los proyectos republicanos de distribución de tierras para los campesinos se cancelaron en beneficio de los latifundistas, y los salarios de los españoles permanecieron muy bajos. El PIB de 1935 no se recuperó hasta 1952 y el PIB per cápita todavía tardó dos años más en recuperarse, pero hay que tener en cuenta que las desigualdades eran mayores que en el periodo republicano.

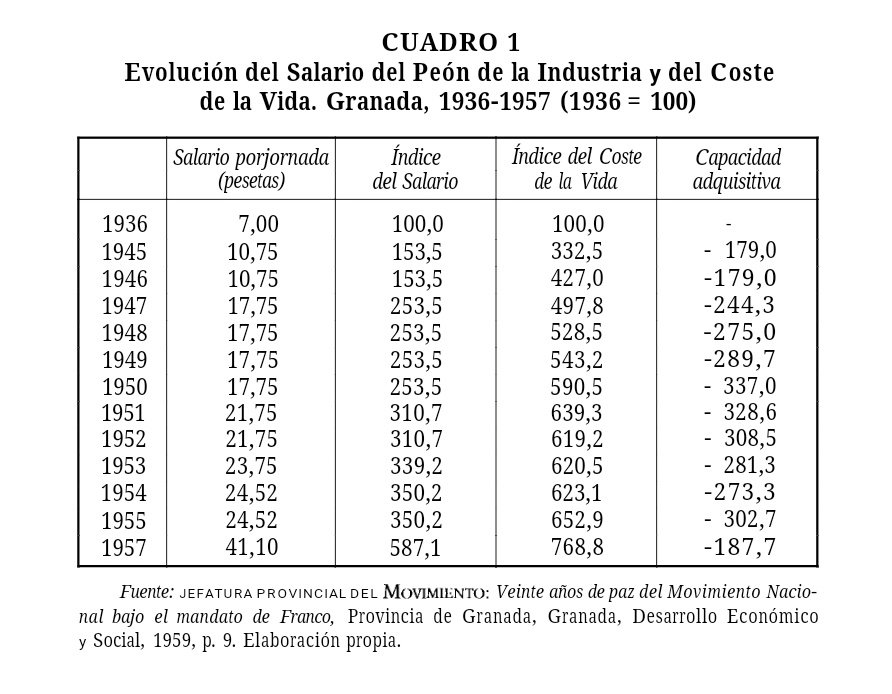

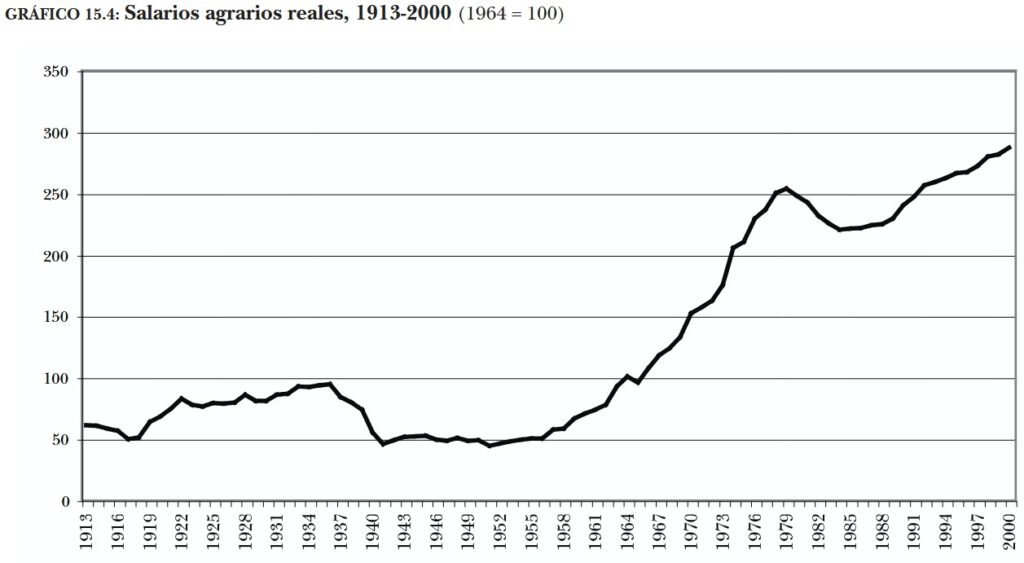

Los salarios reales cayeron en picado en la posguerra, entre un 50 y un 75% respecto a los niveles de 1935 según el sector, el año y lo mal que estuviera la inflación y la escasez. Esta situación sin parangón en toda Europa era reconocida en informes internos del franquismo. La Cámara de Comercio y de Industria de Sabadell calculaba que el poder adquisitivo de un trabajador de la industria textil en 1942 era solo un 28% del que tenía en 1936 y en 1950 todavía estaba en un 65%. En términos reales, los salarios agrícolas no recuperaron el nivel de 1936 hasta 1964. O sea, párate un momento a pensar lo increíblemente grave que es todo esto.

Los bajos salarios hicieron que los empresarios no tuvieran incentivos para invertir en mejorar la productividad, y por supuesto suponían una amenaza para la propia existencia de los trabajadores. La jornada laboral oficial de 48 horas semanales repartidas en seis días era insuficiente para sobrevivir. En los años 40 normalmente se trabajaba entre 60 y 70 horas semanales, mientras que en 1969 un obrero industrial español trabajaba de media 55 horas, cuando la media europea estaba en 44 y cobrando el doble.

El PIB de España creció alrededor de un 6% interanual en los años 50 y un 7% en los 60. Pero hay que decir que estamos en el contexto internacional de la Edad de Oro del Capitalismo, que es muy fácil crecer rápido si partes desde muy abajo, y que los países socialistas, o como yo los considero capitalistas de estado, crecieron a ritmos similares y no veo por ello a los franquistas diciendo que son un modelo que imitar. El mal llamado milagro español se basó en una mano de obra barata y disciplinada por eso de estar en una dictadura, en la inversión extranjera, en el turismo y en las remesas que enviaban cientos de miles de emigrantes españoles.

Nunca se hubiera producido una hecatombe económica y una hambruna sin la guerra civil provocada por derechistas traidores, y el crecimiento económico hubiera sido superior en una democracia liberal como lo era la República. Hay que recordar que fue por culpa de Franco que España no pudo unirse a la Comunidad Económica Europea. El milagro español no ocurrió gracias a él, sino a pesar de él.

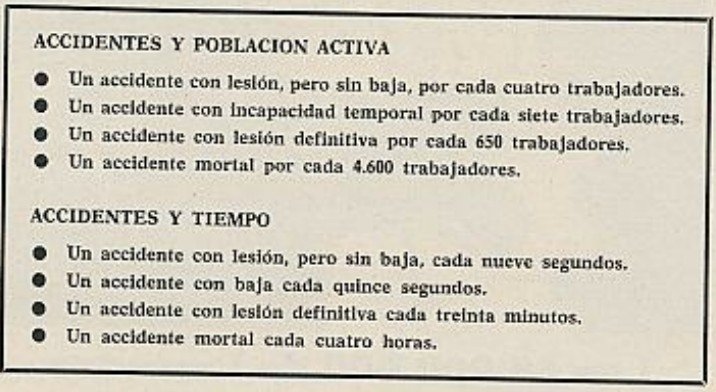

Por otro lado, los currantes trabajaban en condiciones poco higiénicas y sin las medidas de prevención y protección con las que contamos en la actualidad. Si en 1935 se contabilizaron 239.695 accidentes laborales en España, de los que 452 fueron mortales, para 1950 se produjeron 408.960 con 584 muertos. Según un estudio de 1970 del Instituto Nacional de Previsión, en 1967 se registraron casi 1.100.000 accidentes laborales y en 1969 se produjeron 2.693 accidentes laborales mortales.

Hay que tener en cuenta que no toda la población estaba asegurada y que por tanto había accidentes y muertes que se escapaban a las estadísticas. La siniestralidad laboral era más alta en España que en cualquier país de la Comunidad Económica Europea. Según el ministerio de Trabajo, ocurrieron más de dos millones de accidentes laborales en 1971 para una población de 34 millones de habitantes y 12.000 muertes entre 1965 y 1969.

Como referencia, en 2024 se produjeron 1.179.202 accidentes laborales con 796 muertes en un país con 49 millones de habitantes. Como se reconocía en la prensa de la época, entre las causas de la elevada incidencia de los accidentes laborales estaban las jornadas maratonianas, el pluriempleo para sobrevivir, la falta de aplicación de multas y otros castigos contra los patronos, y el bajo coste de la mano de obra que hacía que estos no tuvieran incentivos para invertir en mejorar la seguridad laboral.

Al vivir en sociedades capitalistas tanto en el franquismo como en la actualidad el trabajador por lo general no tiene el control de los medios de producción y debe buscar un empleador y evitar ser despedido para sobrevivir. En este sentido, la mayoría de españoles siguen sufriendo de inseguridad laboral, lo que afecta a decisiones como comprarse una vivienda o tener hijos, aunque como punto positivo para la actualidad está que es más difícil y costoso para las empresas hacer despidos.

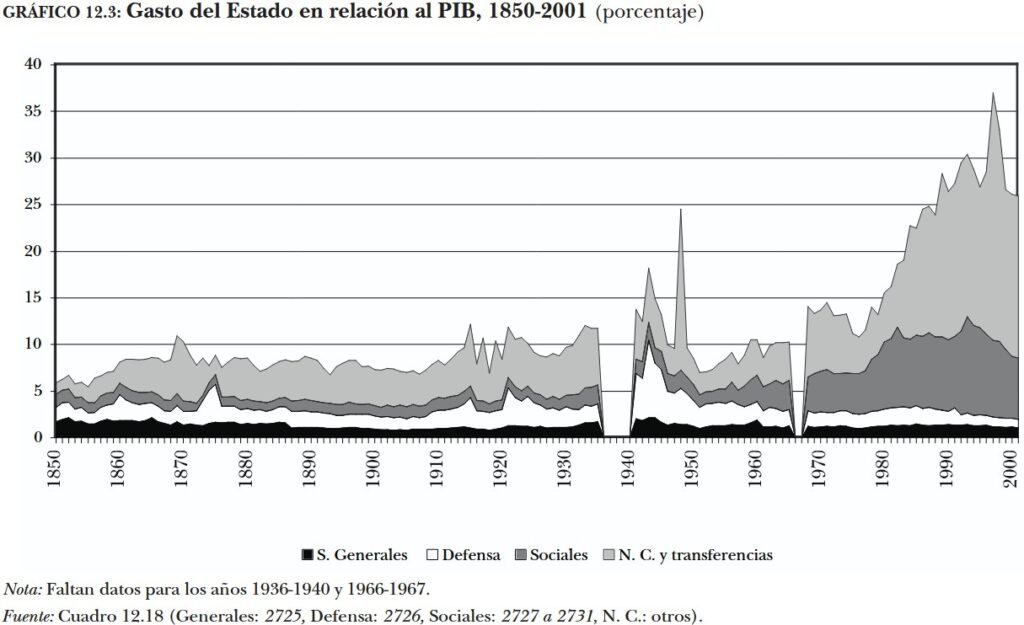

En la España de Franco no existía nada que se pareciera a un estado del bienestar. Eso es porque, para empezar, la Hacienda franquista funcionaba como la Hacienda del siglo XIX y los vencedores de la guerra, que eran las élites tradicionales, diseñaron un sistema fiscal que era un Robin Hood a la inversa, es decir, que después de impuestos la distribución de la renta era todavía menos igualitaria.

No existía un impuesto progresivo sobre la renta, el déficit fiscal lo pagaban los asalariados y pensionistas a través de la inflación, y la dictadura concedió numerosas amnistías fiscales que no hacían más que recompensar a los defraudadores. Franco firmó leyes como la creación del Seguro Obligatorio de Enfermedad o la Ley de Bases de la Seguridad Social, muy celebradas por los franquistas también hoy en día para decir que Franco creó la Seguridad Social, pero en realidad no las dotó apenas de presupuesto y no cubrían ni mucho menos a todos los españoles.

No todos los ancianos recibían pensiones públicas y la pensión media no llegaba al 50% del salario mínimo, por lo que no era extraño ver a ancianos trabajando. En 1975 los gastos sociales públicos en España suponían un 8,5% del PIB, muy lejos de cifras superiores al 20% de Alemania o Francia. La España de Franco siempre fue hostil hacia la clase de trabajadora, ya que esa fue la esencia forjada en la guerra civil.

La mujer en una sociedad patriarcal

Igual que la España franquista no era más segura para los izquierdistas y trabajadores en general, tampoco lo era para las mujeres. El Nuevo Estado reforzó la supremacía masculina en la sociedad. Uno de los objetivos del franquismo fue recluir a las mujeres en sus casas para que se casaran, tuvieran hijos e hicieran tareas del hogar no remuneradas. La mujer sumisa era el modelo ideal femenino del franquismo, y la dictadura diseñó un sistema legal y socioeconómico que convertía a las mujeres en personas siempre dependientes de una figura masculina, fuera el marido, padre, hermano o hijo.

La dependencia era tal que hasta 1975 una mujer casada ni siquiera podía abrirse una cuenta bancaria sin el permiso de su marido. Esto no ocurría en un país musulmán atrasado, no, ocurría en la España católica a la fuerza de Franco. Durante casi toda la dictadura se prohibió el acceso a la mujer a la mayoría de los cargos públicos, las mujeres siempre se enfrentaron a discriminación salarial y tuvieron más dificultades en encontrar trabajo, sobre todo las casadas.

Sin embargo, también es verdad que había una disonancia entre la realidad y el discurso, pues desde los años 60 muchas mujeres se convirtieron en asalariadas, ya que es mentira que con el salario de un marido de clase trabajadora diese para mantener a la mujer, varios hijos y pagarse una o varias viviendas. En el franquismo el matrimonio era indisoluble, así que si la mujer sufría malos tratos se tenía que aguantar.

La violencia física contra la esposa estaba normalizada legal y socialmente. Hasta era ilegal abandonar el hogar, y además era difícil hacerlo por la dependencia económica que he comentado. Una víctima de violencia doméstica estaba atrapada de por vida en una relación con su agresor. Los abortos eran ilegales, así que se hacían de forma clandestina en condiciones que ponían en peligro la vida de las mujeres. El adulterio era delito y se castigaba con mucha más dureza si lo cometía una mujer que si lo hacía un hombre, y no solo eso, sino que era legal que el marido matase a su esposa si la pillaba con un amante.

Una barbaridad. Había un estigma social y mutismo completo en cuanto a las violaciones y agresiones sexuales en general. Se culpabilizaba a la víctima, que tenía que demostrar una resistencia completa y heroica ante el agresor y considerarse que no le había provocado para que un juez pudiese fallar a su favor. Por eso muy pocas denunciaban, porque quedaban revictimizadas por los jueces y el conjunto de la sociedad, algo que sigue pasando, pero ya significativamente menos.

Mención especial merecen las mujeres que eran represaliadas políticas. A la que un municipio caía en manos de los facciosos, reunían a las mujeres de izquierdas, las rapaban y les hacían ingerir grandes cantidades de aceite de ricino. Eso hacía que mientras las paseaban en procesión sufrieran vómitos y se cagaran encima. Era una forma de humillarlas y de atacar el modelo de mujer independiente. Quedaban marcadas socialmente de por vida, eso si no eran fusiladas inmediatamente después.

En comisarías y cárceles policías, guardias y falangistas propinaban palizas brutales, incluso a mujeres embarazadas para hacerlas abortar, y empleaban métodos de tortura como dar descargas eléctricas en los pezones y genitales. Ni qué decir que en las cárceles de Franco las violaciones estaban a la orden del día, y hasta sabemos de casos de esposas e hijas que para poder ver a sus familiares en prisión y traerles comida y ropas tuvieron que, entre comillas, aceptar ser violadas porque si no los guardias no las dejaban pasar. En definitiva, si eres mujer y te gusta el franquismo, acude al psicólogo, pero ya.

Desprotección de los niños y niñas

Tampoco la España franquista era más segura para los menores de edad. Ya he comentado anteriormente que la mortalidad infantil se disparó en los años 40 por la hambruna y una sanidad muy deficiente, y la desnutrición de los supervivientes afectó a su desarrollo físico y mental. Había niños y niñas en campos de concentración y cárceles con sus progenitores, y muchos de ellos murieron por enfermedades. Fue en las cárceles precisamente donde empezó el tema de los bebés robados, niños arrebatados a sus padres sin su consentimiento.

Las leyes franquistas ampararon este tráfico de bebés, al establecer que los niños y niñas serían separados de sus madres encarceladas al cumplir tres años, e ideológicamente estaba amparado por la teoría eugenésica del gen rojo de Antonio Vallejo Nágera. Los menores pasaban a ser criados en centros de internamiento estatales o religiosos o por familias católicas, para evitar que se convirtieran en izquierdistas. Fue algo que no sucedió al margen del Estado, como ocurrió en Argentina, sino que respondía a la voluntad de adoctrinar y de castigar a los vencidos.

Hasta los años 80 se produjeron robos de bebés. No podemos saber cuántos se vieron afectados, pero estamos hablando de varios miles. Según denunciaban informes del alcalde de Madrid o el jefe de Falange de Córdoba, en la posguerra incrementaron los casos de niños y niñas que se pasaban el día en la calle deambulando solos, haciendo trabajos, robando o mendigando. Eso les ponía en situaciones de riesgo.

Sabemos que hubo miles de niños, sobre todo varones, que sufrieron abusos sexuales en instituciones religiosas. Debido a la pobreza y represión provocadas por el franquismo en la posguerra aumentó la prostitución, y eso incluía la explotación sexual de niñas. Los niveles de escolarización infantil tardaron veinticinco años en recuperar los niveles vistos durante la República. El absentismo escolar se mantuvo elevado durante toda la dictadura en comparación con otros países europeos, ya que la pobreza hacía que tuvieran que ayudar en la economía familiar.

Entre 1952 y 1957 el gasto en las fuerzas armadas y policiales todavía se comía el 32% del presupuesto estatal, frente a un ridículo 7% dedicado a educación. El “muera la inteligencia” fue la política educativa franquista por excelencia. En 1969 España gastaba menos del 2% del PIB en educación, cuando la media de los países de la OCDE estaba en el 5%. En 1955 había un maestro por cada 35 alumnos, mientras que en 1970 España tenía una de las tasas más bajas de alumnos universitarios de toda Europa: 653 alumnos universitarios por cada 100.000 jóvenes, frente a los 856 de Grecia, 1.280 de Italia, o 4.137 de Estados Unidos.

Según un informe de 1962, el 85% de la población no había pasado de la educación primaria o formación profesional, y solo un 1,7% contaba con educación superior, principalmente aquellos que eran de familias adineradas. Los índices de analfabetismo se mantuvieron superiores al 20% en regiones marginadas como Extremadura, Andalucía y las Canarias. Entre la represión que sufrieron especialmente los maestros y maestras y el bajísimo gasto en educación, el franquismo fue catastrófico para la enseñanza, el desarrollo económico e intelectual a largo plazo de España, y las oportunidades de ascenso social de los pobres.

Además, la calidad de la educación daba pena y era puro adoctrinamiento político y religioso. Se adoctrinaba en una sociedad de señores y siervos, en convertirlos en seres sumisos y temerosos de una figura de autoridad. La obediencia era la lección más importante en la educación franquista, tal y como vimos en el vídeo dedicado a cómo se adoctrinaba. Los castigos físicos y humillaciones eran comunes para disciplinar a los niños.

Se segregó a los niños y niñas en las aulas. A las niñas se las adoctrinaba para someterse a figuras de autoridad masculinas y en ser madres y esposas obedientes. Se les impartía lecciones específicas para cocinar, tejer o cuidar de hijos. No aprendían matemáticas, ciencias naturales, o lenguas extranjeras, ¿para qué, si su destino era terminar encerradas en casa? Cuánto talento se desperdició en la dictadura, y eso también afectó a la seguridad económica de aquellos que recibieron una educación deficiente.

Infraviviendas

Durante todo el franquismo hubo problemas de vivienda, en el periodo autárquico porque tal política dificultó la adquisición de materiales imprescindibles para la construcción, y durante el desarrollismo, por el rápido crecimiento de las ciudades. Hoy también tenemos graves problemas con la vivienda, con la diferencia de que los estándares de habitabilidad y construcción son mucho más exigentes. Con Franco era habitual que aparecieran en los periódicos noticias de derrumbamientos de viviendas, porque se construían con materiales malos para ahorrar costes.

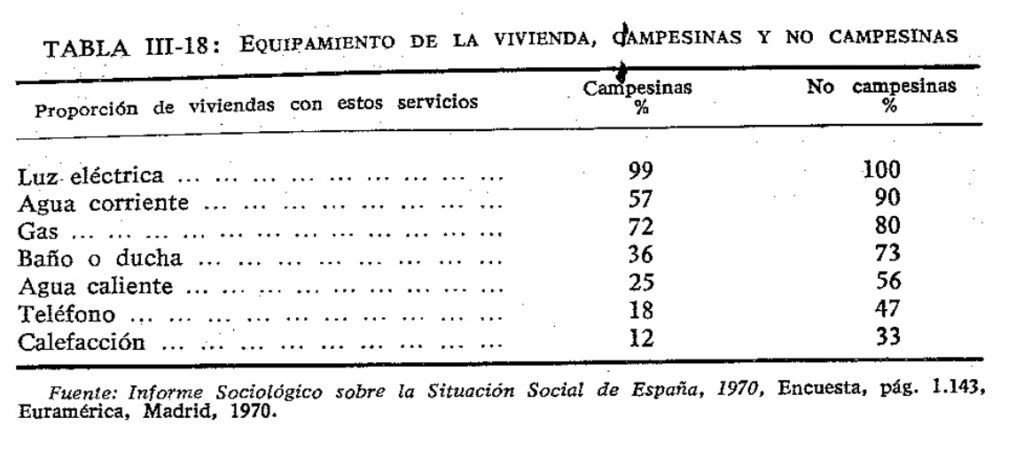

Vamos, que uno no estaba seguro ni en su propia casa. Tampoco las viviendas estaban equipadas como ahora. En 1970 todavía menos del 80% de las viviendas españolas disponían de agua corriente, y menos del 50% contaba con un cuarto de baño o ducha. Las diferencias eran muy acusadas entre las viviendas del campo y de las ciudades en el acceso al agua corriente, gas, teléfono o calefacción. La ciudad y el campo eran dos mundos totalmente diferentes, porque el desarrollo se centró en las urbes mientras que el campo permaneció subdesarrollado.

Debido a las migraciones masivas del campo a la ciudad, la urbanización se hizo de forma desordenada y sin que el sector inmobiliario pudiera construir a un ritmo suficiente para satisfacer la gran demanda. Por eso el fenómeno del chabolismo empeoró respecto a periodos anteriores. Los migrantes no tenían medios para pagar un alquiler, ni mucho menos comprar una vivienda, y por eso construían casetas con desechos de madera o chapas, sin agua corriente, alcantarillado o electricidad, sin modo de aislarse del frío o del calor y en condiciones insalubres.

Muchas veces la policía obligaba a derribarlas, pero los chabolistas las volvían a construir. En los años 40 se estimaba que en España vivían más de 400.000 personas en chabolas. En 1960 los cálculos oficiales cifraban en 72.241 las chabolas en Madrid, y si se usa la media de 5 personas por chabola, arroja más de 360.000 españoles, solo en la provincia de Madrid. En 1975 en Madrid todavía había 30.000 chabolas con 150.000 personas viviendo en ellas, siendo así la capital europea con el mayor porcentaje de población viviendo en estas condiciones.

Aparte de los problemas de salubridad y de salud que sufrían sus residentes, su seguridad física estaba en peligro. Eso se evidenció en las riadas del Vallés de 1962, cuando en el extrarradio de Barcelona murieron unas 1.000 personas que vivían en chabolas o en viviendas de mala calidad. El número de sintecho también era más elevado que en la actualidad, así que en este frente no se puede decir que España fuera más segura.

Desprotección ambiental

Por otro lado, en la España de Franco se protegía menos al medioambiente. La contaminación y el daño ecológico no son preocupaciones modernas de ecologistas progres, sino que también preocupaban a la gente del pasado. Desde los años 50 hubo protestas y conflictividad local para denunciar las industrias contaminantes, trasvases y la construcción de embalses o centrales nucleares, y condiciones de insalubridad.

El Estado franquista conocía estos problemas, pero decidió priorizar la industrialización y el beneficio económico privado frente al respeto a la naturaleza. La gente del campo y los obreros eran los que pagaban el pato de los costes sociales y ambientales. Las pocas leyes medioambientales no se aplicaban o se aplicaban de forma muy arbitraria, lo que generó situaciones esperpénticas, como que la provincia de Teruel tuviera más industrias calificadas de insalubres que Madrid.

Recurrían a otras estrategias, como ignorar y silenciar denuncias en los medios o en los informes de inspecciones negar o subestimar los daños ambientales y sembrar la duda sobre la responsabilidad de las empresas contaminantes. Incluso cuando aplicaban sanciones solían condonar la deuda o reducir la multa. Hoy en día se sigue priorizando el beneficio económico privado, pero al menos hay más concienciación y protecciones ambientales.

Represión de minorías y colonizados

Diversos colectivos minoritarios sufrieron de invisibilización y represión. El franquismo era la negación de la diversidad política, cultural, religiosa y sexual del país, y la unidad y homogenización se trataba de imponer en todos los ámbitos. La España de Franco ciertamente no era más segura para los que hablaban catalán, euskera o gallego. Se prohibió la enseñanza en cualquier lengua que no fuera el español, la lengua del imperio, y los nombres y apellidos en el registro civil o los topónimos se castellanizaron.

Se dieron casos de maestros castigando a niños por hablar en su lengua, o guardias civiles imponiendo multas y maltratando en los cuarteles a los que escuchaban hablar en un idioma que no fuera el español. Las manifestaciones públicas y editoriales en las lenguas regionales se fueron gradualmente tolerando según avanzó el franquismo, pero siempre dentro de unos límites. Por lo general, el uso de las lenguas regionales quedó arrinconado al ámbito social privado y familiar.

Para los ateos y para aquellos que seguían cultos minoritarios, la dictadura franquista fue una involución respecto al régimen republicano que protegía la libertad de culto sin otorgar privilegios a la Iglesia católica. Como el franquismo declaraba que los españoles debían ser católicos, las minorías religiosas sufrieron persecución. Los cerca de 22.000 protestantes que había en España en 1936 quedaron reducidos a la mitad para 1939.

Padecieron incautaciones de bienes, el cierre de lugares de culto, colegios y editoriales, encarcelamientos y fusilamientos, y hostigamiento, sobre todo hasta 1945, pero la discriminación y obstrucción a sus actividades siguieron durante toda la dictadura. Algo similar ocurrió con los Testigos de Jehová. Los 6.000 judíos que vivían en la península, muchos de ellos refugiados que habían huido del nazismo, pasaron a ser solo unos cientos.

Cientos de judíos de Marruecos, Ceuta y Melilla sufrieron represión, ya fuera el asesinato, encarcelamiento o el expolio económico, y hubo clausura de sinagogas y de instituciones judías. Esto contrastaba con el respeto religioso que por pragmatismo y camaradería dio Franco a los musulmanes marroquíes. Les concedió facilidades para viajar a La Meca e incluso hizo edificar la primera mezquita moderna de España. No creo que esto a los de VOX les haga mucha gracia.

Con la Ley de Vagos y Maleantes y luego la Ley de Peligrosidad Social la dictadura persiguió a gais, lesbianas, bisexuales y transexuales y no pocos fueron encarcelados. Era una época donde debían mantenerse dentro del armario, debían ser discretos y vivir con miedo a que fueran descubiertos por su entorno o por las autoridades y sufrir acoso, violencia física y repudio social. Se podían hacer sin problemas las llamadas terapias de conversión y trataban a las personas LGTB como enfermos y pecadores. Ser uno mismo era delito en la España de Franco.

También con esas mismas leyes perseguían a los gitanos, ya que se les atribuía una presunción de culpabilidad, como ya venía pasando desde hacía siglos. El franquismo tampoco fue más seguro para las personas con discapacidades físicas o intelectuales y personas con enfermedades mentales, a las que podían encerrar sin su consentimiento en instituciones psiquiátricas donde carecían de derechos y los malos tratos eran frecuentes.

Un colectivo frecuentemente olvidado al hablar de los que sufrieron el franquismo es el de los colonizados en Marruecos, Sáhara Occidental y la Guinea española. Sufrieron la desatención de la administración y una situación económica aún más penosa que en España, tanto por la falta de inversiones como por una extorsión económica llevada a cabo a través de impuestos y de la corrupción con el racionamiento. Se produjo la persecución e incluso asesinato de algunos líderes nacionalistas anticoloniales.

De los al menos 78.500 marroquíes que participaron en la guerra de España, muchos fueron forzados a alistarse a favor de Franco, porque las autoridades españolas impusieron cuotas de alistamiento a jefes de las cabilas tribales con sobornos o bajo la amenaza de ser encarcelados o ejecutados. Fueron usados como carne de cañón por los sublevados, con lo que incurrieron en muchas bajas. En Guinea procesos anteriores al franquismo continuaron, como una cristianización e hispanización a la fuerza y una explotación laboral que incluía trabajos forzados, especialmente entre población migrante de otros países africanos.

¿Era España más segura con Franco?

Por tanto, la España franquista era más segura, menos para las mujeres, los niños y niñas, los ancianos, las personas LGTB, los que hablaban catalán, euskera o gallego, las minorías religiosas y ateos, los colonizados, los gitanos, los mendigos, los discapacitados, los enfermos, los artistas e intelectuales, los periodistas, las personas juzgadas en tribunales, los presos, los que no tenían buenos contactos en el régimen, los izquierdistas, los trabajadores… En general, si eras pobre estabas bien jodido.

Entonces, ¿para quién era más segura España? Pues para los asesinos amparados por el Nuevo Estado, los corruptos y los policías y guardias de prisiones de gatillo fácil y torturadores. Y es que ahí está la clave. La dictadura franquista era el régimen de los asesinos, ladrones y traidores, así que los mayores criminales eran los que controlaban el Estado. Sus asesinatos y ejecuciones, torturas, expolios y corrupciones simplemente no engrosan las estadísticas oficiales de criminalidad.

Es cierto que hay cosas que he comentado en este episodio que venían más determinadas por el contexto histórico general del mundo, como una menor protección del medio ambiente, una mayor brutalidad policial o la invisibilización y discriminación sufrida por el colectivo LGTB, pero otras eran muy específicas de la dictadura de Franco, como la represión política, la hambruna o la falta de políticas sociales.

Como ya hacían en tiempos de la República, los derechistas exageran los problemas de criminalidad, infunden el miedo y venden la imagen del caos que ellos pretenden solucionar con “mano dura”, es decir, autoritaria. Pero no tienes que elegir entre seguridad y libertad. Esa es una falsa dicotomía, porque una dictadura es por definición más insegura para la mayoría de la población que un régimen de democracia liberal. No hay nada más peligroso que un criminal amparado por el poder del estado.

Además, infórmate o viaja, porque te garantizo que la mayoría de los países del mundo sufren peores problemas de seguridad en ese sentido de delincuencia que España. Esto no lo digo como una defensa del statu quo, hay muchas cosas mejorables, pero, sin ninguna duda, se vive mejor ahora que con Franco. Si en tiempos de la República las derechas criminalizaban al español pobre, ahora lo hacen con el inmigrante extranjero pobre. Lo que comparten estos es que se encuentran en el estrato social más bajo, ya que siempre es fácil culpar a los más débiles que, si tienen comportamientos antisociales, es sobre todo por pobreza y desigualdades económicas.

La mayoría de los que caen en el discurso antiinmigración son gente de clase trabajadora, y si eres de esos quiero dirigirme a ti. Quiero que te des cuenta de que el discurso antiinmigración solo sirve para dividir a los trabajadores y distraerlos de los verdaderos culpables de sus penurias económicas, la clase capitalista, los propietarios que a través de empresas, tierras o viviendas exprimen como un limón a los trabajadores.

Te recuerdo que en tiempos de Franco los españoles que emigraban muchas veces lo hacían de manera ilegal y en los países del norte de Europa eran tratados como basura delincuente y que les venía a robar el trabajo, o que aquí en Cataluña los migrantes de Murcia o Andalucía eran denominados de forma despectiva charnegos. Igual te sentirás menos miserable sabiendo que hay un negro o un moro trabajando en peores condiciones que tú y en trabajos más despreciados, igual te reconfortará eso de sentirte superior, como una consolación de que alguien esté peor que tú, pero eso no mejorará tus condiciones materiales, y en el proceso te habrás convertido en una peor persona llena de ira y de odio.

Outro

Espero que hayas aprendido mucho con este episodio, y si es así por favor déjame tus reflexiones en los comentarios. Si conoces a algún nostálgico del franquismo envíale este vídeo, y tienes una lista de reproducción en la descripción donde desmonto más mitos franquistas. Dale a me gusta y suscríbete al canal o dos pódcasts La Historia de España – Memorias Hispánicas para más contenido sobre nuestra historia.

Además, puedes apoyar mi divulgación con membresías de YouTube y Spotify, donaciones o compras de merchandising en la web del programa, y en patreon.com/lahistoriaespana, donde disfrutarás de numerosos beneficios exclusivos. Tienes enlace a todo ello en la descripción. ¡Muchas gracias por llegar hasta aquí, y hasta la próxima!

Fuentes

Abad, Irene. “Las dimensiones de la “represión sexuada” durante la dictadura franquista.” Revista de historia Jerónimo Zurita 84 (2009): 65-86.

Agramunt Bayerri, Agustí, y Ramon Arnabat i Mata. “Castigar, atemorir i silenciar. l’abast de la primera repressió franquista a Catalunya (1938-1948).” Recerques: Història, economia i cultura 80 (2022): 107-140.

Alcántara, Pablo. La DGS: el palacio del terror franquista. Espasa, 2024.

Anderson, Peter, y Miguel Ángel del Arco Blanco, editores. Mass Killings And Violence In Spain, 1936-1952: Grappling With The Past. Routledge, 2015.

Aranda García, José Antonio. “Criminalidad comparada entre la II República y el franquismo. Una mirada comparada para la provincia de Jaén.” Creando Redes Doctorales (2019): 5-8.

Arnalte, Arturo. Redada de violetas: La represión de los homosexuales durante el franquismo. La Esfera de los Libros, 2003.

Arredondo Villagordo, Jènifer, y Manel Márquez Berrocal. “Delictes a la Terrassa franquista dels anys cinquanta. Una primera aproximació.” Terme (2010): 123-148.

Badiola Ariztimuño, Ascensión. La represión franquista en el País Vasco. Cárceles, campos de concentración y batallones de trabajadores en el comienzo de la posguerra. 2015. UNED, tesis doctoral.

Balfour, Sebastian. Abrazo mortal: De la guerra colonial a la Guerra Civil en España y Marruecos (1909-1939). Ediciones Península, 2018.

Barciela, Carlos. “Franquismo y corrupción económica.” Historia social 30 (1998): 83-96.

Barciela, Carlos. Con Franco vivíamos mejor: pompa y circunstancia de cuarenta años de dictadura. Los Libros de la Catarata, 2023.

Carreras, Albert, y Xavier Tafunell, coordinadores. Estadísticas históricas de España, siglos XIX-XX. Fundacion BBVA, 2006.

Casanova, Julián. La iglesia de Franco. Crítica, 2001.

Cazorla, Antonio. “Franco: la violencia y la simplificación de España.” Revista Universitaria de Historia Militar 7.13 (2018): 21-35.

Cazorla, Antonio. Franco. Biografía del mito. Alianza Editorial, 2015.

Cazorla, Antonio. Miedo y progreso: los españoles de a pie bajo el franquismo, 1939-1975. Alianza Editorial, 2016.

Comín, Francisco. “La corrupción permanente: el fraude fiscal en España.” Hispania Nova 16 (2018): 481-521.

Corral Broto, Pablo. “Historia de la corrupción ambiental en España, 1939-1979. ¿Franquismo o industrialización?” Hispania Nova 16 (2018): 646-684.

Corral Broto, Pablo. “Sobreviviendo al desarrollismo. Las desigualdades ambientales y la protesta social durante el franquismo (Aragón, 1950-1979).” Ager. Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural 10 (2011): 111-155.

de los Llanos Gómez Pérez, María. Mujeres de instintos perversos. Represaliadas por los tribunales militares franquistas en la provincia de Albacete (1939-1948). 2023. Universidad de Castilla-La Mancha, tesis doctoral.

De Madariaga, María Rosa. “El lucrativo “negocio” del protectorado español.” Hispania Nova 16 (2018): 590-619.

De Madariaga, María Rosa. Los moros que trajo Franco. Alianza Editorial, 2015.

De Madariaga, María Rosa. Marruecos, ese gran desconocido: Breve historia del protectorado español. Alianza Editorial, 2013.

De Riquer, Borja. La dictadura de Franco. Dirigido por Josep Fontana y Ramón Villares, vol. 9, Crítica, 2010.

Defensor del Pueblo. Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos. 2023.

Del Arco Blanco, Miguel Ángel, y Peter Anderson, editores. Franco’s Famine Malnutrition, Disease and Starvation in Post-Civil War Spain. Bloomsbury Publishing, 2021.

Del Arco Blanco, Miguel Ángel. “”Morir de hambre”: autarquía, escasez y enfermedad en la España del primer franquismo.” Pasado y memoria: Revista de historia contemporánea 5 (2006): 241-258.

Del Arco Blanco, Miguel Ángel. “La corrupción en el franquismo. El fenómeno del “Gran Estraperlo”.” Hispania Nova 16 (2018): 620-645.

Espinosa Maestre, Francisco et al. Violencia roja y azul: España, 1936-1950. Crítica, 2010.

Fernández Asperilla, Ana. “Franquismo, delincuencia y cambio social.” Espacio Tiempo y Forma. Historia Contemporánea 17 (2005): 297-309.

Fernández Soldevilla, Gaizka. El terrorismo en España. De ETA al Dáesh. Cátedra, 2021.

García Sanz, Carolina. “Presuntos Culpables: Un estudio de casos sobre el estigma racial del” gitano” en juzgados franquistas de Vagos y Maleantes.” Historia Social 93 (2019): 145-166.

Garrido-González, Luis, y Mariano Castro-Valdivia, editores. España (1923-2023): un siglo de economía. Marcial Pons, 2023.

Gómez Bravo, Gutmaro. El exilio interior: Cárcel y represión en la España franquista, 1939-1950. Taurus, 2012.

Gómez Nicolau, Emma. “El destino natural de las mujeres. La legitimación de la violencia de género a través de la prensa sensacionalista del franquismo.” Nóesis: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades 22.43 (2013): 134-159.

Gómez Oliver, Miguel, y Miguel Ángel del Arco Blanco. “El estraperlo: forma de resistencia y arma de represión en el primer franquismo.” Studia historica. Historia contemporánea 23 (2005): 179-199.

Gómez Roda, J. Alberto. “La tortura en España bajo el franquismo: testimonio de torturas durante la dictadura y la transición a la democracia.” Pasajes: revista de pensamiento contemporáneo 17 (2005): 49-67.

Gómez Westermeyer, Juan Francisco. Historia de la delincuencia en la sociedad española: Murcia, 1939-1949. Similitudes y diferencias en otros espacios europeos. 2007. Universidad de Murcia, tesis doctoral.

González Duro, Enrique. Las rapadas: El franquismo contra la mujer. Siglo XXI de España Editores, 2017.

González Madrid, Damián A., y Manuel Ortiz Heras. “La dictadura de la miseria. Políticas sociales y actitudes de los españoles en el primer franquismo.” Historia social (2017): 25-46.

Gutiérrez Molina, José Luis, et al. El canal de los presos (1940-1962). Trabajos forzados: de la represión política a la explotación económica. Crítica, 2004.

Hernández de Miguel, Carlos. Los campos de concentración de Franco: Sometimiento, torturas y muerte tras las alambradas. Ediciones B, 2019.

Joly, Maud. “Las violencias sexuadas de la guerra civil española: paradigma para una lectura cultural del conflicto.” Historia social (2008): 89-107.

Lafuente, Isaías. Esclavos por la patria. Editorial Planeta, 2018.

Leggott, Sarah. “Represión de género y violencia sexuada en la España franquista: los testimonios de Mercedes Núñez Targa.” Cauce: Revista Internacional de Filología, Comunicación y sus Didácticas 42 (2019): 61-74.

López Acón, Oscar. “Rebeldías en el proscenio de la historia: Conflictividad campesina en la provincia de Zaragoza durante el primer franquismo (1939-1956).” Revista de historia Jerónimo Zurita 98 (2021): 113-132.

López Fernández, Tamara. Á marxe da lei. A delincuencia común en Lugo durante o franquismo (1945-1966). 2023. Universidade de Santiago de Compostela, tesis doctoral.

López Simón, Íñigo. Los olvidados: marginalidad urbana y fenómeno quinqui en España (1959-1982). Marcial Pons Ediciones de Historia, 2022.

Maestre, Antonio. Franquismo SA. Ediciones AKAL, 2019.

Mancho, Ana, y Carmen Marta-Lazo. “Los niños robados desde la Guerra Civil en la historia reciente de España.” Ayer 122.2 (2021): 187-213.

Marín Arce, Juan Ignacio. El derecho a la seguridad y salud en el trabajo, expresión de los avances y retrocesos democráticos. Editorial Bomarzo, 2019.

Martín Sánchez, David. Historia del pueblo gitano en España. Los libros de la Catarata, 2022.

Martínez Aranda, María Adoración. “El pasado incómodo de matadero Madrid: espacio de represión de la mendicidad en la posguerra.” Disparidades. Revista de Antropología 78.2 (2023): e023.

Martínez Aranda, María Adoración. De migraciones y chabolas: políticas de control y resistencias cotidianas en los suburbios madrileños durante la Dictadura franquista.: Experiencias de vecinas en Vallecas. 2020. Universidad Autónoma de Madrid, tesis doctoral.

Martínez Carretero, Iván. Delitos, justicia ordinaria y control social en Zaragoza (1931-1945): de la II República a la Dictadura de Franco. 2015. Universidad de Zaragoza, tesis doctoral.

Martínez Soler, José A., y Erik Martínez Westley. Franco para jóvenes. Los Libros de la Catarata, 2024.

Mir Curcó, Conxita, Carme Agustí y Josep Gelonch, editores. Pobreza, marginación, delincuencia y políticas sociales bajo el franquismo. Universitat de Lleida, 2015.

Mir Curcó, Conxita, y Ángela Cenarro, editores. Mujeres, género y violencia en la Guerra Civil y la dictadura de Franco. Editorial Tirant Lo Blanch, 2021.

Mir Curcó, Conxita. “Justicia civil y control moral de la población marginal en el franquismo de posguerra.” Historia Social 37 (2000): 53-72.

Mir Curcó, Conxita. “La violencia contra uno mismo: el suicidio en el contexto represivo del franquismo.” Ayer (2000): 187-210.

Mir Curcó, Conxita. Vivir es sobrevivir. Justicia, orden y marginación en la Cataluña rural de posguerra. Milenio, 2010.

Molinero, Carme, y Pere Ysàs. “El malestar popular por las condiciones de vida. ¿Un problema político para el régimen franquista?” Ayer (2003): 255-280.

Mora Gaspar, Víctor. Al margen de la naturaleza: La persecución de la homosexualidad durante el franquismo. Leyes, terapias y condenas. Debate, 2016.

Muñoz Martínez, Celeste. La ley contra la costumbre. Segregación, asimilación jurídica y castigo en la Guinea española bajo el franquismo (1936-1959). 2020. Universitat de Barcelona, tesis doctoral.

Nash, Mary. Represión, resistencias, memoria: las mujeres bajo la dictadura franquista. Editorial Comares, 2013.

Núñez Díaz-Balart, Mirta, coordinadora. La gran represión: los años de plomo del franquismo. Flor de Viento, 2009.

Oliver Olmo, Pedro y Jesús Carlos Urda Lozano, coordinadores. La prisión y las instituciones punitivas en la investigación histórica. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2014.

Oliver Olmo, Pedro y María Carmen Cubero Izquierdo, coordinadores. De los controles disciplinarios a los controles securitarios. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2020.

Peña Rambla, Fernando. El precio de la derrota: La ley de responsabilidades políticas en Castellón, 1939-1945. Universitat Jaume I, 2010.

Preston, Paul. El holocausto español: odio y exterminio en la Guerra Civil y después. Debate, 2011.

Ramos Toscano, Félix, y Pedro Jesús Feria Vázquez. Camino hacia la tierra olvidada. Guerra Civil y represión en el Protectorado español de Marruecos, 1936-1945. Foro por la Memoria Histórica de Andalucía, 2006.

Rodrigo, Javier. Hasta la raíz. Violencia durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Alianza, 2008.

Rodríguez Barreira, Óscar. “Lazarillos del caudillo. El hurto como arma de los débiles frente a la autarquía franquista.” Historia Social (2012): 65-87.

Romero, Laura. “Delinqüència i justícia durant la immediata postguerra a la província de Girona.” Annals de l’Institut d’Estudis Gironins (2006): 375-398.

Romeu Alfaro, Fernanda. El silencio roto. Mujeres contra el franquismo. El Viejo Topo, 2002.

Rubia Osorio, Ana María. “Delincuencia en Marbella durante el primer franquismo.” Cilniana: Revista de la Asociación Cilniana para la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural 28 (2018): 111-124.

Sánchez Marroyo, Fernando. “La delincuencia social: un intento de caracterizar la actuación penal en la España rural durante la posguerra.” Norba: Revista de historia 16.2 (1996): 625-637.

Sánchez Soler, Mariano. Los ricos de Franco: Grandes magnates de la dictadura, altos financieros de la democracia. Roca Editorial, 2020.

Segura, Antoni, Andreu Mayayo, y Teresa Abelló, directores. La dictadura franquista: la institucionalització d’un règim. Universitat de Barcelona, 2012.

Sesma Landrin, Nicolás. Ni una, ni grande, ni libre. La dictadura franquista. Crítica, 2024.

Sevillano Calero, Francisco. “Política y criminalidad en el «nuevo Estado» franquista. La criminalización del «enemigo» en el derecho penal de posguerra.” Historia y Política 35 (2016): 289-311.

Sonlleva Velasco, Miriam. “Golpes y brazos en cruz: el castigo escolar en la escuela pública franquista (1938-1951).” História da Educação 23 (2019): e87583.

Tafunell, Xavier, y Albert Carreras. Entre el imperio y la globalización: Historia económica de la España contemporánea. Crítica, 2018.

Vega Sombría, Santiago, y Francisco Espinosa Maestre. La política del miedo: el papel de la represión en el franquismo. Crítica, 2011.

Velasco Contreras, Marta. Los otros mártires: las religiones minoritarias en España desde la Segunda República a nuestros días. Ediciones Akal, 2012.

Vinyes, Ricard. Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas. Crítica, 2002.

Vinyes, Ricardo. “Las desapariciones infantiles durante el franquismo y sus consecuencias.” International Journal of Iberian Studies 19.1 (2006): 53-71.

Viñas, Ángel, editor. En el combate por la historia: la República, la Guerra Civil, el franquismo. Pasado & Presente, 2012.

Viñas, Ángel. La otra cara del caudillo. Mitos y realidades en la biografía de Franco. Crítica, 2015.

Wright, Stephanie. “«Caballeros mutilados» y mujeres «deshonradas»: cuerpo, género y privilegio en la posguerra española.” Historia y Política 47 (2022): 163-192.

Comentar