¿Cómo te quedas si te digo que los españoles solo empezaron a existir siglos después de que existiera España? Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y en este episodio hablaré de identidades colectivas, naciones y los orígenes de la identidad española.

¿Desde cuándo existen las identidades colectivas?

Antes de ir al asunto principal, tengo que dar una lección sobre identidades colectivas y explicar el debate en torno a las naciones y nacionalismos. Si se definen primero los conceptos, se evitan luego muchos malentendidos. Contrariamente a lo que a veces parecen dar a entender algunos historiadores enfocados en la Edad Contemporánea, las identidades colectivas o los sentimientos de pertenencia a un grupo no son un invento moderno ni algo limitado a las élites anteriormente, sino que han existido siempre.

Todas las identidades colectivas son constructos sociales, es decir, no son una condición con la que nazcamos, sino que se crean y evolucionan a través de procesos que involucran a una sociedad y al propio individuo. O, dicho de otro modo, uno no nace sintiéndose español o del Betis, sino que eso viene dado por las circunstancias que vivimos. Según los antropólogos, las identidades son relacionales y cambiantes.

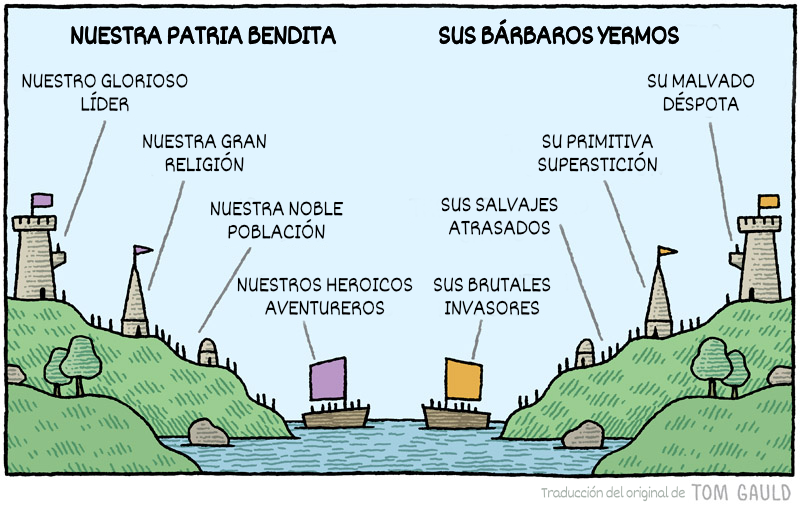

Se forman por relación con un entorno social y en oposición a otros grupos, y de hecho son más importantes los rasgos que establecemos en oposición a otros, el nosotros contra ellos, que las cosas que tienen en común los miembros de un grupo. Piensa en estadounidenses vs canadienses, Barcelona vs Madrid, clase obrera vs élites.

Cada individuo tiene una jerarquía interna o a veces un solapamiento confuso de identidades, unas identidades que se añaden, eliminan o cambian a lo largo de nuestra vida según nuestro entorno social y procesos mentales propios. La identidad de un colectivo grande como la española cobra más importancia si se está en el extranjero, tanto porque otros la señalan más como porque uno mismo exalta los rasgos del país de origen, mientras que para uno que nunca salga de su pueblo, a menos que le hayan comido mucho el tarro, no pensará mucho en la identidad nacional.

Los grupos no son fijos, eternos e inmutables. Los rasgos definitorios pueden cambiar y los colectivos pueden aceptar nuevos miembros o excluir a otros que antes estaban incluidos. Por ejemplo, en Estados Unidos el concepto de blanco en un inicio estaba restringido a los de ascendencia inglesa, pero a medida que llegaban más olas de inmigrantes europeos se incluyeron en esa categoría étnica a irlandeses, alemanes o italianos. Por tanto, como alerté en el vídeo anterior sobre desde cuándo existe España, cuidado porque unos mismos nombres pueden esconder significados radicalmente distintos.

¿Desde cuándo existen las naciones?

En cuanto a desde cuándo existe el tipo de identidad colectiva llamada nación, seguramente no correrían tantos ríos de tinta si aclarásemos antes qué definición usamos, porque nación es una palabra polisémica. José Álvarez Junco distingue tres definiciones: la primera, la estatalista, que hace sinónimos nación y Estado. La segunda, la primordialista o esencialista, que define la nación como una comunidad humana con unos rasgos culturales comunes, una identidad que antecede y trasciende a los individuos que la componen.

Los primordialistas usan nación como sinónimo de etnia o pueblo, es decir, un conjunto de individuos que comparten o creen compartir un pasado común y unos rasgos culturales, como la lengua, religión, costumbres, rasgos físicos o valores. La tercera definición es la liberal o voluntarista, que ve la nación como un grupo humano caracterizado por la voluntad de unos individuos de constituir una comunidad política y pertenecer a ese grupo.

Si nos vamos a la etimología, vemos que los romanos empleaban la palabra natio para referirse a una comunidad de extranjeros unidos por un origen geográfico o biológico común. En este sentido, las naciones existen desde la Antigüedad. Desde la Edad Media nación se emplea para identificar el lugar de nacimiento y procedencia de una persona, y eso hacía que se pudiera usar para comunidades pequeñas, como cuando Cervantes decía que era de la nación toledana, o para comunidades más grandes, por ejemplo, la española o la cristiana.

En la Baja Edad Media o en la Edad Moderna vemos que en ocasiones se emplea la palabra nación para significar etnia, y por tanto es falso decir que hasta el siglo XVIII o XIX no existían las naciones en una de las formas de entender el término. Lo que surge en el siglo XVIII y se populariza en el XIX es el nacionalismo y la nación política. El nacionalismo es una visión del mundo que cree que existen de forma natural unas naciones con unas esencias determinadas y que estas tienen derecho a autodeterminarse.

Es una ideología que defiende que la fuente de legitimidad política reside en la nación, y que los nacionales deben ser solidarios entre sí y le deben lealtad a su nación, casi siempre confundida con el Estado. Por eso el nacionalismo es una herramienta de dominación muy útil para los Estados y para movimientos políticos que responden a los intereses de unas élites sociales, porque sirven para mover las emociones por encima de la razón, inculcar la obediencia y aceptación de las jerarquías, y ocultar las diferencias de clase.

Los nacionalismos fijaron o crearon tradiciones, se inventaron himnos y banderas, y crearon un relato histórico difundido por medios de masas y escuelas. Eso sí, para que un movimiento nacionalista tenga más probabilidades de éxito tiene que elaborar una identidad a partir de elementos culturales preexistentes, como la lengua, religión o folclore. Por eso no tuvo ningún recorrido ese invento de la región de Tabarnia de la que se habló como reacción al independentismo catalán.

Por tanto, tienes dos opciones: o usar nación como sinónimo de etnia o pueblo y diferenciar la nación política llamándola nacionalidad, o bien puedes usar el término nación como un proyecto político que busca generar unidad y una identidad homogénea bajo un Estado que existe o que se quiere construir. Según qué definición se use será correcto o incorrecto denominar naciones a las identidades anteriores a la Revolución francesa. Yo reconozco que es más útil para el análisis y para no confundir al personal diferenciar nación de etnia, pero en tal caso siempre se debe hacer reconociendo que el término nación tiene y ha tenido otros significados.

¿Los hispani eran españoles?

Ahora que hemos establecido los fundamentos teóricos, toca buscar cuándo empezó a existir la identidad española. ¿Pueden traducirse los llamados hispani de época romana, visigoda o altomedieval como españoles? Los romanos conquistaron Hispania, es decir, toda la península ibérica, y con ello crearon una identidad hispana, que no hay que confundir con la hispana de ahora entendida por la comunidad de hispanohablantes.

En el Imperio romano las identidades más importantes eran el ser romano y la vinculación con la ciudad donde se residía o que era cabeza del distrito. Pero existía una identidad hispana, por muy poco importante que fuera y que esta adquiriese algo de relevancia solo al salir de Hispania. De otro modo no encontraríamos ya manifestaciones de orgullo de ser de Hispania o no hubiera existido la necesidad de diferenciar entre hispanus y hispaniensis, este último para referirse a las personas que vivían o trabajaban en Hispania, pero sin ser esta su tierra originaria.

El historiador galo Trogo Pompeyo escribió sobre Hispalo, también llamado Hispano o Hispán, un héroe mitológico fundador de la civilización que dio nombre a Hispania. Es una noticia sin fundamento histórico, pero que daba a todos los hispanos de época romana un ancestro común, y este mito fue continuado por los autores cristianos y musulmanes medievales. Sin embargo, las manifestaciones más claras de orgullo e identidad hispana las encontramos a partir del siglo V, en el contexto del derrumbamiento del Imperio romano y las migraciones bárbaras.

El clérigo Orosio destaca especialmente, al identificarse con los que resistieron a la conquista romana y afirmar que Hispania dio los mejores soberanos a la República romana, en referencia a los emperadores Trajano, Adriano y Teodosio. El fenómeno del reforzamiento de la identidad provincial particular frente a la romana ocurrió en otras partes de Occidente, y la intromisión romana con la reconquista de Justiniano no hizo más que aumentar el rechazo de lo romano, identificado desde entonces con los griegos y el emperador de Constantinopla.

Bajo los visigodos vemos a Isidoro de Sevilla afirmando que los hispani eran el pueblo natural de la Península y que eran descendientes de Noé, Jafet y Túbal. Su De laude Hispaniae ha sido muy citado por los nacionalistas españoles para venir a decir que la nación española ya existía entonces. En Julián de Toledo vemos que usaba godos e hispanos de forma intercambiable y que contraponía la identidad de los hispanos con la de los pérfidos francos.

Por tanto, existió una identidad hispana, potenciada al desaparecer el Imperio romano y constituirse el Reino visigodo que dominó la mayor parte de la península ibérica. Sin embargo, no existía la identidad española, porque ni siquiera existía el gentilicio ‘español’. Decir que los hispani eran españoles sería como decir que los andalusíes o los celtiberos eran españoles, sería aplicarles de manera anacrónica una etiqueta que ellos nunca usaron.

Español, un gentilicio plenomedieval

Si queremos determinar desde cuándo existen los españoles, tenemos que aplicar el mismo criterio objetivo que aplicamos cuando hablé de desde cuándo existe España, ver cuándo se pronunció y escribió así por primera vez. Lo normal sería que el gentilicio hispani se hubiera romanceado en espanido, espaniense, espano o españón. De hecho, tenemos testimonios escritos como el Poema de Fernán González y el Libro de Alexandre que prueban que, al menos en Castilla, de forma nativa hispani derivó en españón, similar a gascón o borgoñón.

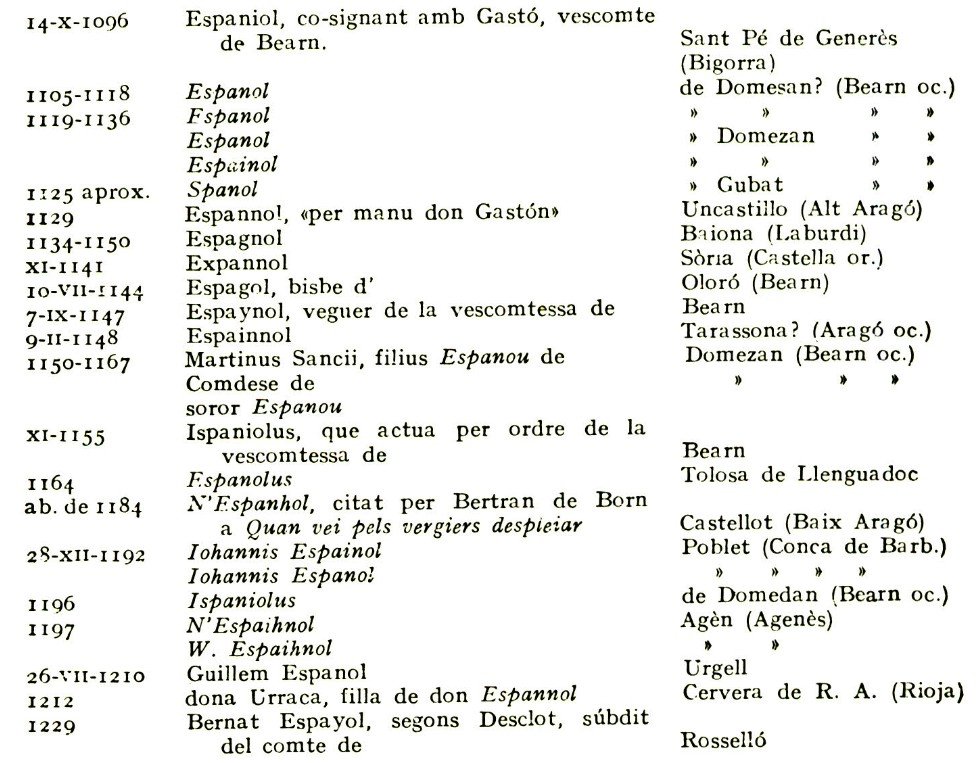

Sin embargo, terminó por imponerse el étnico ‘español’, con una terminación en -ol que no es común en el castellano y otras lenguas romances del país. La respuesta estaba fuera de la península ibérica, concretamente en Occitania, el sur de Francia, tal y como destapó el filólogo suizo Paul Aebischer en 1948. Según Miquel Coll, en el documento de consagración de la abadía de Saint-Pé de Génerès, datado de 1096, aparece por primera vez un signatario que firma como Espaniol.

Por tanto, irónicamente, el gentilicio ‘español’ es un extranjerismo, aunque esto tampoco debería extrañar mucho, porque es normal que sean pueblos vecinos los que se inventen denominaciones para los grupos que sienten que son diferentes a ellos. Por vecindad y los fuertes flujos migratorios de francos que trajo la popularización del Camino de Santiago, observamos que el étnico ‘español’ aparece en documentos ibéricos desde 1129, en forma de nombre propio, sobrenombre, apellido o gentilicio. Se documenta Espannol como nombre de un firmante en un documento de Uncastillo, Aragón, o un Lop espagnol en un documento navarro de 1150.

Fue en el siglo XIII cuando el gentilicio ‘español’ se generalizó y se asumió por los propios españoles, desde Portugal hasta Cataluña, como una identidad colectiva compartida por los cristianos ibéricos. Por eso la conclusión es que, si bien España existe desde el siglo IV porque ya se pronunciaba así, se puede decir que los españoles existen o desde el siglo XI, al menos denominados así desde el exterior, o parece más correcto afirmar que desde el siglo XIII, porque es cuando tal nombre se asume de forma generalizada por los propios afectados.

¿Qué significa ser español?

Ahí tienes la respuesta a la pregunta planteada en el título. Ahora bien, al mismo tiempo que es factualmente correcto que desde al menos el siglo XIII los españoles existen, hay que decir que lo que se entiende por español hoy y lo que se entendía por español hace cinco siglos no es lo mismo. En la Baja Edad Media la identidad española consistía, por encima de todo, en ser cristiano ibérico, porque la frontera religiosa era la más importante.

Los españoles medievales eran aquellos que creían formar una comunidad humana por compartir unos ancestros bíblicos comunes. Esos supuestos lazos genéticos servían para reforzar la solidaridad de grupo como si fueran una familia. Los españoles eran aquellos que, por razones de origen o naturaleza, creían tener el derecho de arrebatar las tierras ibéricas de los musulmanes y cristianizarlas, cosa que veían como una empresa común, independientemente de que existieran varias entidades políticas independientes.

La españolidad incluía entonces a los portugueses, de ahí que se quejasen de la apropiación del término España por la monarquía vecina y de la creciente confusión entre lo castellano y lo español desde los Reyes Católicos. Tras la unificación política de España en 1580, los portugueses tuvieron éxito en recuperar su independencia en 1640, y eso hizo que desde entonces se fuera perdiendo la definición geográfica clásica de España como península ibérica y que España solo se identificase con la monarquía situada entre Francia y Portugal.

Con la redacción de la Constitución de Cádiz de 1812, en el contexto de la invasión napoleónica, se creó la nación política española, depositaria de la soberanía política en contraste con el derecho divino de los monarcas. Así los españoles quedaban definidos como aquellos ciudadanos formalmente iguales ante la ley, con unos mismos derechos y obligaciones, que nacían en España y sus dominios de ultramar o se hacían nacionales por un proceso de naturalización. Fue, sin embargo, a partir del reinado de Isabel II que se construyó el Estado-nación liberal español.

Desde entonces, se ha debatido mucho sobre qué es ser español, y la respuesta variará según el momento y a quién preguntes. No responderá lo mismo un pepero de Valladolid que uno de VOX o que un independentista catalán. Hay quienes todavía vinculan la identidad española al catolicismo, otros que creen que España es una nación de naciones o una identidad completamente artificial, o hay quienes no aceptan a Lamine Yamal como español por su color de piel.

Al final, bajo el régimen político actual, es español quien posee la ciudadanía española, con una serie de derechos y obligaciones reconocidas por la legalidad. Lo demás son interpretaciones subjetivas, y detrás de los grandes cambios de significado que ha sufrido el gentilicio ‘español’, lo que ha permanecido más constante en el tiempo es el vínculo con la península ibérica.

Outro

Si has aprendido algo nuevo, dale a me gusta y suscríbete al programa si eres nuevo. Tienes toda una biblioteca de contenido sobre la historia de España. Puedes apoyar mi divulgación con una donación en la página web del programa, allí también tienes una tienda con camisetas, sudaderas, tazas o cojines que no encontrarás en otros sitios, y puedes convertirte en mecenas en Patreon a cambio de numerosos beneficios. Tienes los enlaces a todo en la descripción. ¡Gracias por tu atención, y hasta la próxima!

Fuentes

Álvarez Junco, José, y Gregorio de la Fuente. El relato nacional: historia de la historia de España. Taurus, 2017.

Álvarez Junco, José. Dioses útiles. Naciones y nacionalismos. Galaxia Gutenberg, SL, 2016.

Álvarez Junco, José. Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX. Taurus, 2010.

Ballester Rodríguez, Mateo. “La estirpe de Tubal: relato bíblico e identidad nacional en España.” Historia y política: Ideas, procesos y movimientos sociales 29 (2013): 219-246.

Ballester Rodríguez, Mateo. “Sobre la génesis de una identidad nacional:” España” en los siglos XVI y XVII.” Revista de estudios políticos 146 (2009): 149-178.

Barth, Fredrik. Ethnic groups and boundaries: The social organization of culture difference. Waveland Press, 1998.

Besga Marroquín, Armando. Hispania: La primera España. El estudio histórico definitivo sobre el nacimiento de España. Letras Inquietas, 2025.

Blanco Robles, Fernando. “De Iberia a Hispania: la formación de una identidad en la Antigüedad (II).” Hispania antiqua 45 (2021): 419-441.

Castro, Américo. Sobre el nombre y el quién de los españoles. Taurus, 1973.

Coll i Alentorn, Miquel. “Sobre el mot espanyol.” Estudis Romànics 13 (1970): 27-15.

Cooper, Luis. El Liber Regum. Estudio lingüístico. Institución Fernando el Católico, 1960.

de Ayala Martínez, Carlos, Isabel Cristina Ferreira Fernandes, y José Santiago Palacios Ontalva, editores. La Reconquista: ideología y justificación de la Guerra Santa peninsular. La Ergástula, 2019.

de Ayala Martínez, Carlos. “Realidad y percepción de Hispania en la Edad Media.” eHumanista: Journal of Iberian Studies 37 (2017): 206-231.

del Val Valdivieso, María Isabel. “Pinceladas sobre el uso del término España en las crónicas medievales.” Alteridad ibérica. El otro en la Edad Media, coordinado por Pedro Martínez García, Sociedad Española de Estudios Medievales, 2021, págs. 13-30.

Elices Ocón, Jorge. El pasado preislámico en al-Andalus: fuentes árabes, recepción de la antigüedad y legitimación en época omeya (ss. VIII-X). 2017. Universidad Autónoma de Madrid, tesis doctoral.

Espòsito, Anthony P. “The Language of the Chanson de Sainte Foy: Why the Hispanic Manner Matters.” Romance Quarterly 56.1 (2009): 21-32.

Fernández-Ordóñez, Inés. “La denotación de ‘España en la Edad Media. Perspectiva historiográfica (siglos VII-XIV).” Actas del IX Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española (Cádiz, 2012), Vol. 1, coordinado por Teresa Bastardín Candón y Manuel Rivas Zancarrón, 2015, págs. 49-106.

Fierro, Maribel, y Alejandro García Sanjuán, editores. Hispania, al-Ándalus y España: Identidad y nacionalismo en la Historia. Marcial Pons Ediciones de Historia, 2020.

Geary, Patrick J. The myth of nations: the medieval origins of Europe. Princeton University Press, 2003.

Graeber, David, y David Wengrow. The Dawn of Everything: A new history of humanity. Penguin UK, 2021.

Insua, Pedro. Cuando España echó a andar. Ariel, 2023.

Maravall, José Antonio. El concepto de España en la Edad Media. Centro de Estudios Constitucionales, 1981.

Martin, Georges, editor. La historia alfonsí: el modelo y sus destinos (siglos XIII-XV). Casa de Velázquez, 2017.

Núñez Seixas, Xosé M. Suspiros de España: El nacionalismo español 1808-2018. Editorial Crítica, 2018.

Ordóñez Cuevas, Andrea María. “Didáctica del concepto de España.” Hacia una enseñanza de la Historia renovada (Reflexiones críticas y propuestas renovadas), coordinada por Aurora Rivière, Asociación Cultural y Científica Iberoamericana, 2020, págs. 59-122.

Ozkirimli, Umut. Theories of nationalism: A critical introduction. Bloomsbury Publishing, 2017.

Palacio Atard, Vicente, editor. De Hispania a España: El nombre y el concepto a través de los siglos. Temas de hoy, 2005.

Pierre Bronisch, Alexander. “El concepto de España en la historiografía visigoda y asturiana.” Norba: Revista de Historia 19 (2006): 9-42.

Real Academia de la Historia. España: Reflexiones sobre el ser de España. Real Academia de la Historia, 1997.

Sarasa Sánchez, Esteban. “España en las crónicas de la Corona de Aragón en la Edad Media (siglos XII-XV).” Norba: Revista de Historia 19 (2006): 95-103.

Souto Paz, José Antonio. “La idea medieval de nación.” Cuadernos de Derecho Público 2 (1997): 117-139.

Tusell, Javier. España, una angustia nacional. Espasa, 1999.

Valdeón Baruque, Julio. Las raíces medievales de España. Real Academia de la Historia, 2002.

Zampaulo, André. Palatal sound change in the Romance languages: Diachronic and synchronic perspectives. Oxford University Press, 2019.

Comentar